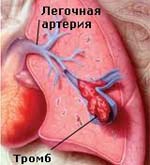

Тромб наездник в легочной артерии

Что такое тромбоэмболия легочной артерии? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Гринберг М. В., кардиолога со стажем в 31 год.

Определение болезни. Причины заболевания

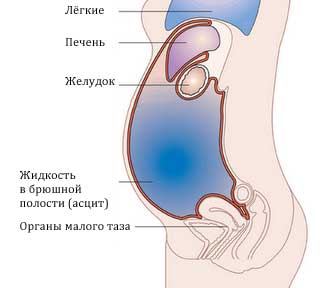

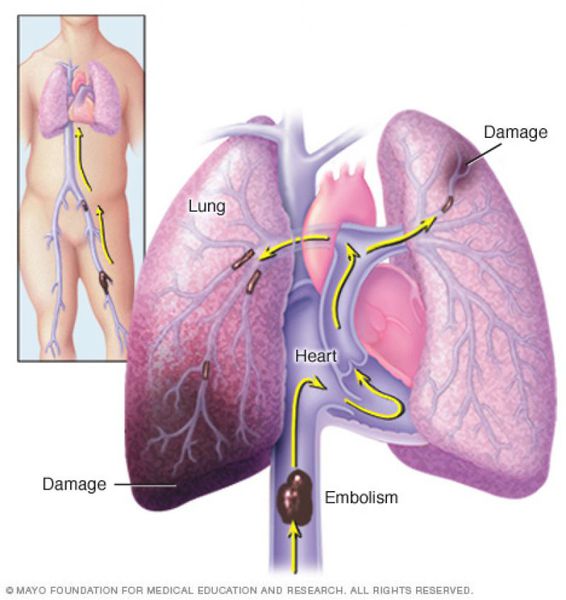

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) — закупорка артерий малого круга кровообращения кровяными сгустками, образовавшимися в венах большого круга кровообращения и правых отделах сердца, принесёнными с током крови. В результате чего прекращается кровоснабжение лёгочной ткани, развивается некроз (отмирание тканей), возникает инфаркт-пневмония, дыхательная недостаточность. Увеличивается нагрузка на правые отделы сердца, развивается правожелудочковая недостаточность кровообращения: цианоз (посинение кожи), отёки на нижних конечностях, асцит (скопление жидкости в брюшной полости). Заболевание может развиваться остро или постепенно, в течение нескольких часов или дней. В тяжёлых случаях развитие ТЭЛА происходит стремительно и может привести к резкому ухудшению состояния и гибели больного.

Каждый год от ТЭЛА умирает 0,1% населения земного шара. По частоте смертельных исходов заболевание уступает только ИБС (ишемической болезни сердца) и инсульту. Больных ТЭЛА умирает больше, чем больных СПИДом, раком молочной, предстательной желез и пострадавших в дорожно-траспортных проишествиях вместе взятых. Большинству больным (90%), умершим от ТЭЛА, вовремя не был установлен правильный диагноз, и не было проведено необходимое лечение. ТЭЛА часто возникает там, где её не ожидают — у больных некардиологическими заболеваниями (травмы, роды), осложняя их течение. Смертность при ТЭЛА достигает 30%. При своевременном оптимальном лечении смертность может быть снижена до 2-8%. [2]

Проявление заболевания зависит от величины тромбов, внезапности или постепенного появления симптомов, длительности заболевания. Течение может быть очень разным — от бессимптомного до быстропрогрессирующего, вплоть до внезапной смерти.

ТЭЛА — болезнь-призрак, которая носит маски других заболеваний сердца или лёгких. Клиника может быть инфарктоподобная, напоминать бронхиальную астму, острую пневмонию. Иногда первым проявлением болезни является правожелудочковая недостаточность кровообращения. Главное отличие — внезапное начало при отсутствии других видимых причин нарастания одышки.

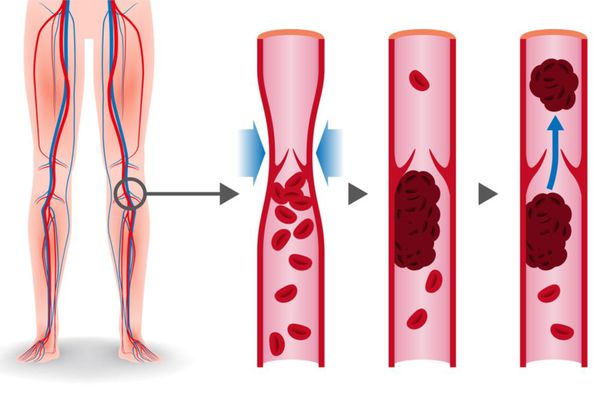

ТЭЛА развивается, как правило, в результате тромбоза глубоких вен, который предшествует обычно за 3-5 дней до начала заболевания, особенно при отсутствии антикоагулянтной терапии.

Факторы риска тромбоэмболии лёгочной артерии

При диагностике учитывают наличие факторов риска тромбоэмболии. Наиболее значимые из них: перелом шейки бедра или конечности, протезирование бедренного или коленного сустава, большая операция, травма или поражение мозга.

К опасным (но не столь сильно) факторам относят: артроскопию коленного сустава, центральный венозный катетер, химиотерапию, хроническую сердечную недостаточность, гормонзаместительную терапию, злокачественные опухоли, пероральные контрацептивы, инсульт, беременность, роды, послеродовой период, тромбофилию. При злокачественных новообразованиях частота венозной тромбоэмболии составляет 15% и является второй по значимости причиной смерти этой группы больных. Химиотерапевтическое лечение увеличивает риск венозной тромбоэмболии на 47%. Ничем не спровоцированная венозная тромбоэмболия может быть ранним проявлением злокачественного новообразования, которое диагностируется в течение года у 10% пациентов эпизода ТЭЛА. [2]

К наиболее безопасным, но всё же имеющим риск, факторам относят все состояния, сопряжённые с длительной иммобилизацией (неподвижностью) — длительный (более трёх суток) постельный режим, авиаперелёты, пожилой возраст, варикозное расширение вен, лапароскопические вмешательства. [3]

Некоторые факторы риска — общие с тромбозами артериального русла. Это те же факторы риска осложнений атеросклероза и гипертонической болезни: курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, а также сахарный диабет, гиперхолестеринемия, психологический стресс, низкий уровень употребления овощей, фруктов, рыбы, низкий уровень физической активности.

Чем больше возраст больного, тем более вероятно развитие заболевания.

Наконец, сегодня доказано существование генетической предрасположенности к ТЭЛА. Гетерозиготная форма полиморфизма V фактора увеличивает риск исходных венозных тромбоэмболий в три раза, а гомозиготная форма — в 15-20 раз.

К наиболее значимым факторам риска, способствующим развитию агрессивной тромбофилии, относятся антифосфолипидный синдром с повышением антикардиолипиновых антител и дефицит естественных антикоагулянтов: протеина С, протеина S и антитромбина III.

Симптомы тромбоэмболии легочной артерии

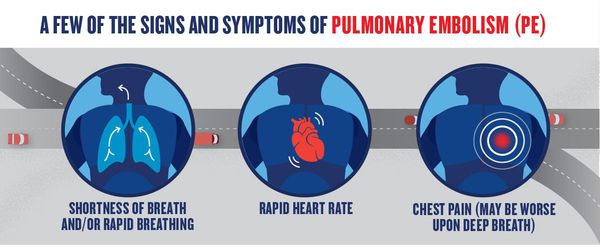

Симптомы заболевания разнообразны. Не существует ни одного симптома, при наличии которого можно было точно сказать, что у больного возникла ТЭЛА.

При тромбоэмболии лёгочной артерии могут встречаться загрудинные инфарктоподобные боли, одышка, кашель, кровохарканье, артериальная гипотония, цианоз, синкопальные состояния (обмороки), что также может встречаться и при других различных заболеваниях.

Часто диагноз ставится после исключения острого инфаркта миокарда. Характерной особенностью одышки при ТЭЛА является возникновение её без связи с внешними причинами. Например, больной отмечает, что не может подняться на второй этаж, хотя накануне делал это без усилий. При поражении мелких ветвей лёгочной артерии симптоматика в самом начале может быть стёртой, неспецифичной. Лишь на 3-5 день появляются признаки инфаркта лёгкого: боли в грудной клетке; кашель; кровохарканье; появление плеврального выпота (скопление жидкости во внутренней полости тела). Лихорадочный синдром наблюдается в период от 2 до 12 дней.

Полный комплекс симптомов встречается лишь у каждого седьмого больного, однако 1-2 признака встречаются у всех пациентов. При поражении мелких ветвей лёгочной артерии диагноз, как правило, выставляется лишь на этапе образования инфаркта лёгкого, то есть через 3-5 суток. Иногда больные с хронической ТЭЛА длительное время наблюдаются у пульмонолога, в то время как своевременная диагностика и лечение позволяют уменьшить одышку, улучшить качество жизни и прогноз.

Поэтому с целью минимизации затрат на диагностику разработаны шкалы для определения вероятности заболевания. Эти шкалы считаются практически равноценными, но Женевская модель оказалась более приемлемой для амбулаторных пациентов, а шкала P.S.Wells — для стационарных. Они очень просты в использовании, включают в себя как основные причины (тромбоз глубоких вен, новообразования в анамнезе), так и клинические симптомы.

Параллельно с диагностикой ТЭЛА врач должен определить источник тромбоза, и это довольно трудная задача, так как образование тромбов в венах нижних конечностей часто протекает бессимптомно.

Патогенез тромбоэмболии легочной артерии

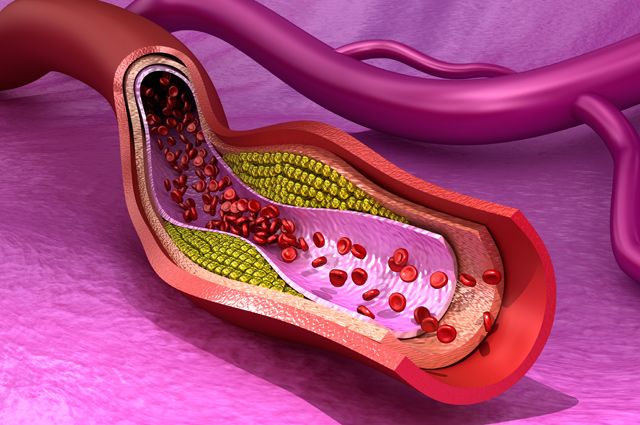

В основе патогенеза лежит механизм венозного тромбоза. Тромбы в венах образуются вследствие снижения скорости венозного кровотока из-за выключения пассивного сокращения венозной стенки при отсутствии мышечных сокращений, варикозном расширении вен, сдавлении их объёмными образованиями. На сегодняшний день врачи не могут поставить диагноз расширение вен малого таза (у 40% больных). Венозный тромбоз может развиваться при:

- нарушении свертывающей системы крови — патологическом или ятрогенном (полученном в результате лечения, а именно при приёме ГПЗТ);

- повреждении сосудистой стенки вследствие травм, оперативных вмешательств, тромбофлебита, поражения её вирусами, свободными радикалами при гипоксии, ядами.

Тромбы могут быть обнаружены с помощью ультразвука. Опасными являются те, которые прикреплены к стенке сосуда и двигаются в просвете. Они могут оторваться и с током крови переместиться в лёгочную артерию. [1]

Гемодинамические последствия тромбоза проявляются при поражении свыше 30-50% объёма лёгочного русла. Эмболизация сосудов лёгких приводит к повышению сопротивления в сосудах малого круга кровообращения, повышению нагрузки на правый желудочек, формированию острой правожелудочковой недостаточности. Однако тяжесть поражения сосудистого русла определяется не только и не столько объёмом тромбоза артерий, сколько гиперактивацией нейрогуморальных систем, повышенным выбросом серотонина, тромбоксана, гистамина, что приводит к вазоконстрикции (сужению просвета кровеносных сосудов) и резкому повышению давления в лёгочной артерии. Страдает перенос кислорода, появляется гиперкапния (увеличивается уровень содержания углекислого газа в крови). Правый желудочек дилятируется (расширяется), возникает трикуспидальная недостаточность, нарушение коронарного кровотока. Снижается сердечный выброс, что приводит к уменьшению наполнения левого желудочка с развитием его диастолической дисфункции. Развивающаяся при этом системная гипотензия (снижение артериального давления) может сопровождаться обмороком, коллапсом, кардиогенным шоком, вплоть до клинической смерти.

Возможная временная стабилизация артериального давления создает иллюзию гемодинамической стабильности пациента. Однако через 24-48 часов развивается вторая волна падения артериального давления, причиной которой являются повторные тромбоэмболии, продолжающийся тромбоз вследствие недостаточной антикоагулянтной терапии. Системная гипоксия и недостаточность коронарной перфузии (прохождения крови) обусловливают возникновение порочного круга, приводящего к прогрессированию правожелудочковой недостаточности кровообращения.

Эмболы небольшого размера не ухудшают общего состояния, могут проявляться кровохарканьем, ограниченными инфаркт-пневмониями. [5]

Классификация и стадии развития тромбоэмболии легочной артерии

Существует несколько классификаций ТЭЛА: по остроте процесса, по объёму поражённого русла и по скорости развития, но все они сложны при клиническом применении.

По объёму поражённого сосудистого русла различают следующие виды ТЭЛА:

- Массивная — эмбол локализуется в основном стволе или главных ветвях лёгочной артерии; поражается 50-75% русла. Состояние больного — крайне тяжёлое, наблюдается тахикардия и снижение артериального давления. Происходит развитие кардиогенного шока, острой правожелудочковой недостаточности, характеризуется высокой летальностью.

- Эмболия долевых или сегментарных ветвей лёгочной артерии — 25-50% поражённого русла. Имеются все симптомы заболевания, но артериальное давление не снижено.

- Эмболия мелких ветвей лёгочной артерии — до 25% пораженного русла. В большинстве случаев бывает двусторонней и, чаще всего, малосимптомной, а также повторной или рецидивирующей.

Клиническое течение ТЭЛА бывает острейшим («молниеносным»), острым, подострым (затяжным) и хроническим рецидивирующим. Как правило, скорость течения заболевания связана с объёмом тромбирования ветвей лёгочных артерий.

По степени тяжести выделяют тяжёлую (регистрируется у 16-35%), среднетяжёлую (у 45-57%) и лёгкую форму (у 15-27%) развития заболевания.

Большее значение для определения прогноза больных с ТЭЛА имеет стратификация риска по современным шкалам (PESI, sPESI), включающий 11 клинических показателей. На основании этого индекса пациент относится к одному из пяти классов (I-V), в которых 30-дневная летальность варьирует от 1 до 25%.

Осложнения тромбоэмболии легочной артерии

Острая ТЭЛА может служить причиной остановки сердца и внезапной смерти. При постепенном развитии возникает хроническая тромбоэмболическая лёгочная гипертензия, прогрессирующая правожелудочковая недостаточность кровообращения.

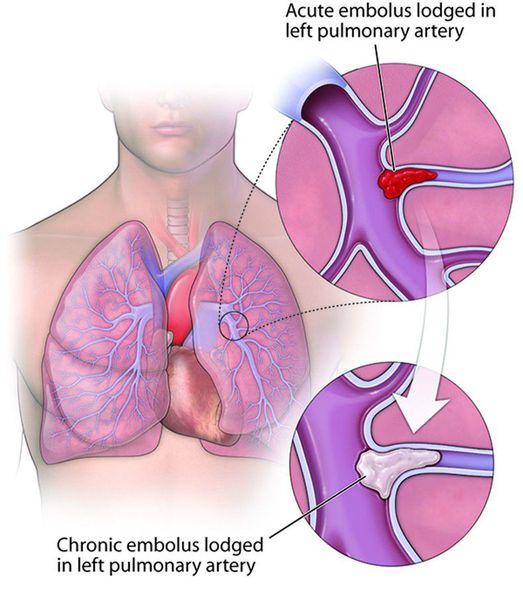

Хроническая тромбоэмболическая лёгочная гипертензия (ХТЭЛГ) — форма заболевания, при которой происходит тромботическая обструкция мелких и средних ветвей лёгочной артерии, вследствие чего повышается давление в лёгочной артерии и увеличивается нагрузка на правые отделы сердца (предсердие и желудочек).

ХТЭЛГ — уникальная форма заболевания, потому что может быть потенциально излечима хирургическими и терапевтическими методами. Диагноз устанавливается на основании данных катетеризации лёгочной артерии: повышения давления в лёгочной артерии выше 25 мм рт. ст., повышения лёгочного сосудистого сопротивления выше 2 ЕД Вуда, выявления эмболов в лёгочных артериях на фоне продолжительной антикоагулянтной терапии более 3-5 месяцев.

Тяжёлым осложнением ХТЭЛГ является прогрессирующая правожелудочковая недостаточность кровообращения. Характерным является слабость, сердцебиение, снижение переносимости нагрузок, появление отёков на нижних конечностях, накопление жидкости в брюшной полости (асцит), грудной клетке (гидроторакс), сердечной сумке (гидроперикард). При этом одышка в горизонтальном положении отсутствует, застоя крови в лёгких нет. Часто именно с такими симптомами пациент впервые попадает к кардиологу. Данные о других причинах болезни отсутствуют. Длительная декомпенсация кровообращения вызывает дистрофию внутренних органов, белковое голодание, снижение массы тела. Прогноз чаще всего неблагоприятный, возможна временная стабилизация состояния на фоне медикаментозной терапии, но резервы сердца быстро исчерпываются, отёки прогрессируют, продолжительность жизни редко превышает 2 года.

Диагностика тромбоэмболии легочной артерии

Методы диагностики, применяемые к конкретным больным, зависят прежде всего от определения вероятности ТЭЛА, тяжести состояния пациента и возможностей лечебных учреждений.

Диагностический алгоритм представлен в исследовании PIOPED II (the Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis) 2014 года. [1]

На первом месте по своей диагностической значимости находится электрокардиография, которая должна выполняться всем пациентам. Патологические изменения на ЭКГ — остро возникшая перегрузка правого предсердия и желудочка, сложные нарушения ритма, признаки недостаточности коронарного кровотока — позволяют заподозрить заболевание и выбрать правильную тактику, определяя тяжесть прогноза.

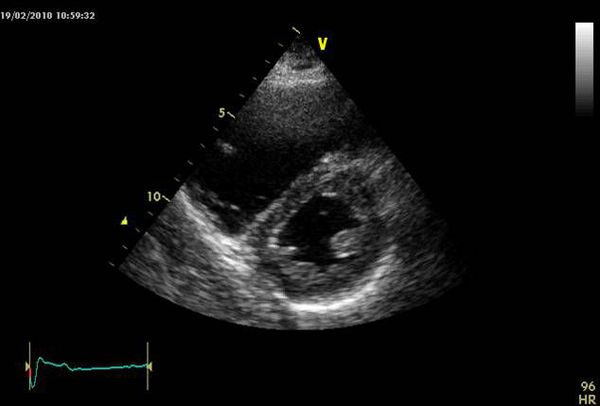

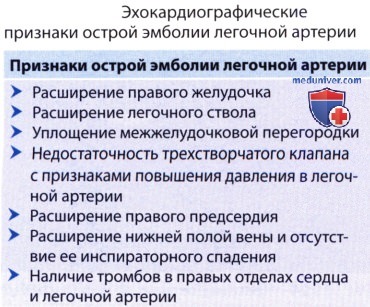

Оценка размеров и функции правого желудочка, степени трикуспидальной недостаточности по ЭХОКГ позволяет получить важную информацию о состоянии кровотока, давлении в лёгочной артерии, исключает другие причины тяжёлого состояния пациента, такие как тампонада перикарда, диссекцию (рассечение) аорты и другие. Однако это не всегда выполнимо в связи с узким ультразвуковым окном, ожирением пациента, невозможностью организовать круглосуточную службу УЗИ, часто с отсутствием чрезпищеводного датчика.

Метод определения D-димера доказал свою высокую значимость при подозрении на ТЭЛА. Однако тест не является абсолютно специфичным, так как повышенные результаты встречаются и при отсутствии тромбоза, например, у беременных, пожилых людей, при фибрилляции предсердий, злокачественных новообразованиях. Поэтому пациентам с высокой вероятностью заболевания это исследование не показано. Однако при низкой вероятности тест достаточно информативен для исключения тромбообразования в сосудистом русле.

Для определения тромбоза глубоких вен высокую чувствительность и специфичность имеет УЗИ вен нижних конечностей, которое для скрининга может проводиться в четырёх точках: паховых и подколенных областях с обеих сторон. Увеличение зоны исследования повышает диагностическую ценность метода.

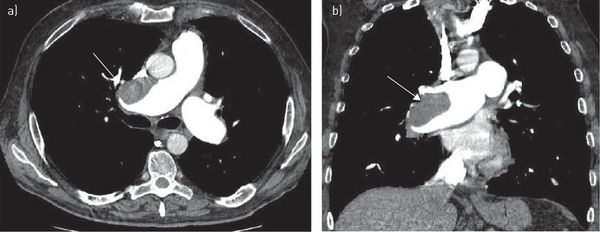

Компьютерная томография грудной клетки с контрастированием сосудов — высокодоказательный метод диагностики тромбоэмболии лёгочной артерии. Позволяет визуализировать как крупные, так и мелкие ветви лёгочной артерии.

При невозможности выполнения КТ грудной клетки (беременность, непереносимость йодсодержащих контрастных веществ и т.д.) возможно выполнение планарной вентиляционно-перфузионной (V/Q) сцинтиграфии лёгких. Этот метод может быть рекомендован многим категориям больных, однако на сегодняшний день он остаётся малодоступным.

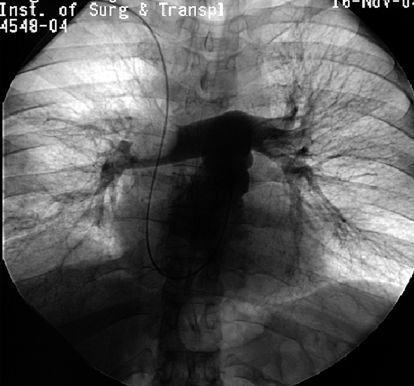

Зондирование правых отделов сердца и ангиопульмонография является наиболее информативным в настоящее время методом. С его помощью можно точно определить как факт эмболии, так и объём поражения. [6]

К сожалению, не все клиники оснащены изотопными и ангиографическими лабораториями. Но выполнение скрининговых методик при первичном обращении пациента — ЭКГ, обзорная рентгенография грудной клетки, УЗИ сердца, УЗДГ вен нижних конечностей — позволяет направить больного на МСКТ (многосрезовую спиральную компьютерную томографию) и дальнейшее обследование.

Лечение тромбоэмболии легочной артерии

Основная цель лечения при тромбоэмболии лёгочной артерии — сохранение жизни больного и профилактика формирования хронической лёгочной гипертензии. В первую очередь для этого необходимо остановить процесс тромбооразования в лёгочной артерии, который, как уже говорилось выше, происходит не одномоментно, а в течение нескольких часов или дней.

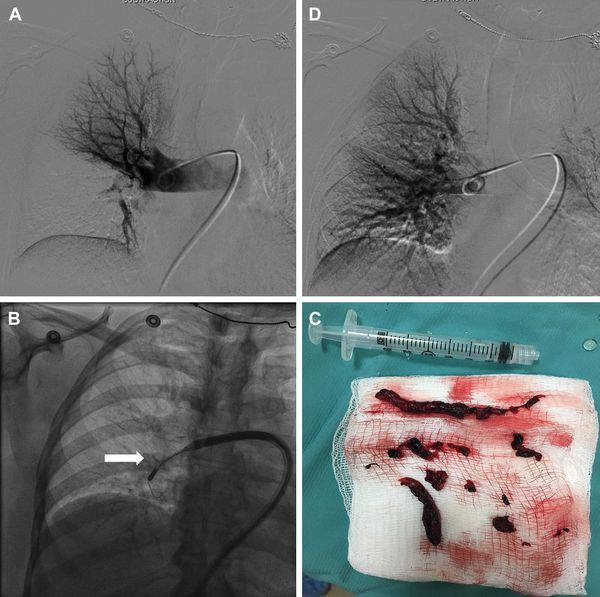

При массивном тромбозе показано восстановление проходимости закупоренных артерий — тромбэктомия, так как это приводит к нормализации гемодинамики.

Для определения стратегии лечения используют шкалы определения риска смерти в ранний период PESI, sPESI. Они позволяют выделить группы больных, которым показана амбулаторная помощь либо необходима госпитализация в стационар с выполнением МСКТ, экстренной тромботической терапии, хирургической тромбэктомии или чрезкожного внутрисосудистого вмешательства.

Тромб наездник в легочной артерии

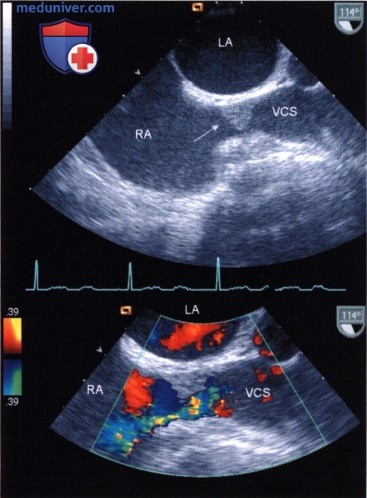

Достоинством ЭхоКГ является ее повсеместная доступность, а также быстрота исследования и возможность его выполнения у постели больного. Это один из наиболее важных методов визуализации, с помощью которого можно выявить или, по крайней мере, заподозрить гемодинамические последствия эмболии легочной артерии.

а) Диагностические признаки. При ЭхоКГ у больных с острой тромбоэмболией легочной артерии выявляют расширение правого желудочка, а при относительной недостаточности трехстворчатого клапана – также расширение правого предсердия. При нормальном размере левого желудочка отмечается парадоксальное движение межжелудочковой перегородки.

Диаметр правой легочной артерии, индексированный к площади поверхности тела, при сканировании из супрастернальной позиции увеличен и составляет более 1,2 см/м 2 . У больных с одышкой с помощью трансторакальной ЭхоКГ из супрастернальной позиции или ЧПЭ удается выявить патологические эхо-сигналы в легочной артерии, полости правого желудочка, а также в предсердии и полых венах. Тромбы в правом желудочке и в полых венах часто бывают флотирующими. Тромб в правой легочной артерии, который можно выявить при ЧПЭ, является признаком тромбоэмболии легочной артерии.

При хронической рецидивирующей тромбоэмболии легочной артерии эти тромбы часто плотные и малоподвижны. Помимо непосредственной визуализации тромбоза, выявляют также признаки острой перегрузки давлением правого желудочка. Как правило, расширенный правый желудочек в ранней фазе тромбоэмболии легочной артерии гиперкинетичен, и лишь спустя несколько часов его сократительная функция нарушается, и он становится гипокинетичным.

б) Давление в легочной артерии. Острое повышение среднего давления в легочной артерии более 40 мм рт.ст., если оно ранее было нормальным, плохо переносится и сразу вызывает острое нарушение кровообращения. Поэтому повышение среднего давления в легочной артерии более 40 мм рт.ст. считается проявлением ранее повышенного давления в малом круге кровообращения и хронической перегрузки давлением правого сердца.

в) Хроническое легочное сердце. К развитию легочной гипертензии, хронического легочного сердца приводят наряду с заболеваниями, в основе которых лежит поражение легочной паренхимы, также первичное или вторичное поражение легочного сосудистого русла и гиповентиляция альвеол. Эти заболевания приводят к изменениям в легочных сосудах, напоминающим изменения в них при возросшем легочном кровотоке или при гипертензии в легочных венах у больных с врожденными пороками сердца или приобретенными заболеваниями сердца. Правый желудочек и легочная артерия при хроническом легочном сердце расширены. Существенное значение имеет гипертрофия правого желудочка, толщина стенки которого, как правило, превышает 6 мм. Межжелудочковая перегородка в зависимости от давления в правом желудочке отклоняется влево, и движения ее становятся парадоксальными.

г) Первичная легочная гипертензия. Если при ЭхоКГ отмечается увеличение полости правого желудочка и предсердия, следует в первую очередь заподозрить наличие сброса крови на уровне предсердий. Если при трансторакальной ЭхоКГ и после введения эхоконтрастного раствора подозрение на шунт не подтверждается, следует обязательно выполнить ЧПЭ, чтобы исключить аномальный дренаж легочных вен.

Дифференциальный диагноз. Является ли расширение правых отделов сердца проявлением хронического легочного сердца, например, при рецидивирующей тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии, или оно вызвано первичной легочной гипертензией, можно установить лишь путем дальнейшего обследования больного, в частности определения вентиляционно-перфузионного отношения. Прежде чем поставить диагноз первичной легочной гипертензии, следует исключить с помощью ЧПЭ заболевания, перечисленные в таблице ниже. Эти заболевания наиболее часто оказываются причиной ошибочной диагностики.

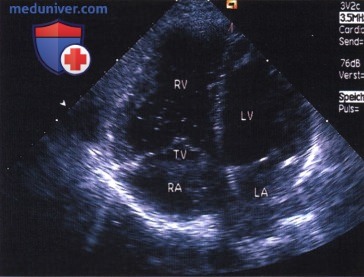

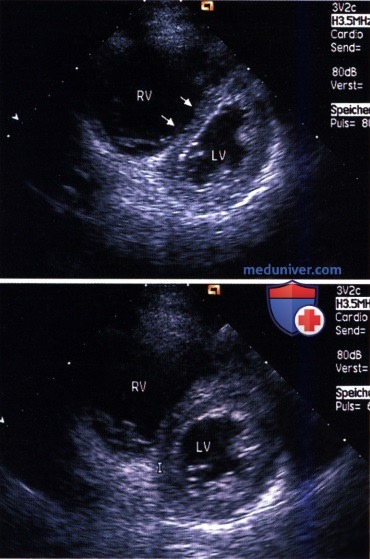

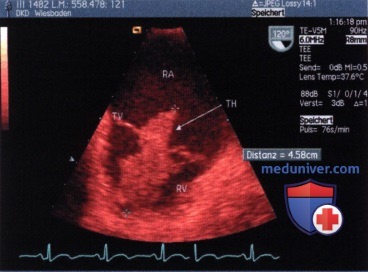

Трансторакальная эхокардиограмма, зарегистрированная из апикальной четырехкамерной позиции у больного с эмболией легочной артерии, осложнившейся развитием острого легочного сердца. Выраженное расширение правых отделов сердца.

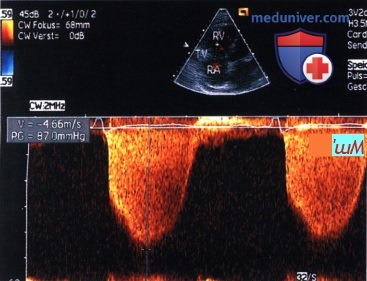

Трансторакальная эхокардиограмма, зарегистрированная из апикальной четырехкамерной позиции у больного с эмболией легочной артерии, осложнившейся развитием острого легочного сердца. Выраженное расширение правых отделов сердца.  Результаты ЭхоКГ того же больного, что и на рисунке выше. Видны отчетливые признаки легочной гипертензии с увеличением систолического давления в правом желудочке до 87 мм рт.ст. плюс центральное венозное давление.

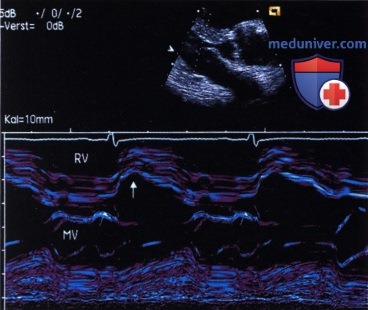

Результаты ЭхоКГ того же больного, что и на рисунке выше. Видны отчетливые признаки легочной гипертензии с увеличением систолического давления в правом желудочке до 87 мм рт.ст. плюс центральное венозное давление.  Результаты исследования того же больного с острым легочным сердцем, что и на рисунках выше. Стрелкой обозначено парадоксальное движение межжелудочковой перегородки.

Результаты исследования того же больного с острым легочным сердцем, что и на рисунках выше. Стрелкой обозначено парадоксальное движение межжелудочковой перегородки.  Вверху: эхокардиограмма того же больного, что и на рисунках выше. В результате повышения давления в правом желудочке межжелудочковая перегородка уплощается или даже втягивается в левый желудочек (стрелки). Внизу: тромболитическая терапия, проведенная в течение первых 12 часов, привела к почти полной нормализации давления в правом желудочке, отклонение межжелудочковой перегородки в левый желудочек исчезло.

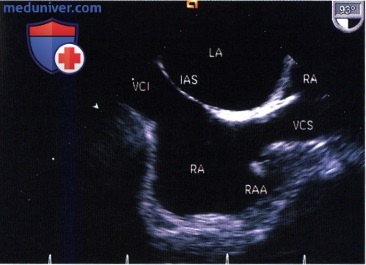

Вверху: эхокардиограмма того же больного, что и на рисунках выше. В результате повышения давления в правом желудочке межжелудочковая перегородка уплощается или даже втягивается в левый желудочек (стрелки). Внизу: тромболитическая терапия, проведенная в течение первых 12 часов, привела к почти полной нормализации давления в правом желудочке, отклонение межжелудочковой перегородки в левый желудочек исчезло.  Чреспищеводная эхокардиограмма в сагиттальной плоскости через правое предсердие и правое ушко. Видны устья верхней и нижней полых вен. При подозрении на тромбоэмболию легочной артерии для исключения тромбов в правых отделах сердца всегда следует выполнить ЭхоКГ в указанной плоскости.

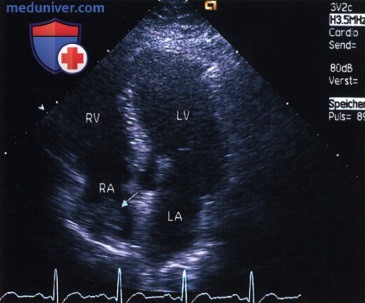

Чреспищеводная эхокардиограмма в сагиттальной плоскости через правое предсердие и правое ушко. Видны устья верхней и нижней полых вен. При подозрении на тромбоэмболию легочной артерии для исключения тромбов в правых отделах сердца всегда следует выполнить ЭхоКГ в указанной плоскости.  Чреспищеводная эхокардиограмма, зарегистрированная из апикальной четырехкамерной позиции у больного с тромбоэмболией легочной артерии двухнедельной давности. Слишком глубокое введение постоянного катетера в центральную вену привело к образованию крупного тромба в правом предсердии (стрелка).

Чреспищеводная эхокардиограмма, зарегистрированная из апикальной четырехкамерной позиции у больного с тромбоэмболией легочной артерии двухнедельной давности. Слишком глубокое введение постоянного катетера в центральную вену привело к образованию крупного тромба в правом предсердии (стрелка).  Чреспищеводная эхокардиограмма, выполненная больному с постоянным венозным катетером и рецидивирующей эмболией легочной артерии. Вверху: гомогенный пристеночный тромб в правом предсердии (маленькие стрелки). Положение катетера в правом предсердии обозначено большой стрелкой. Внизу: при тканевой допплерографии видно, что тромб имеет неоднородную эхоструктуру.

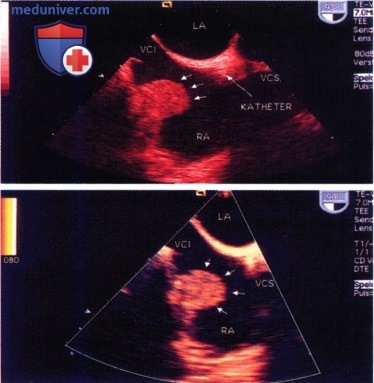

Чреспищеводная эхокардиограмма, выполненная больному с постоянным венозным катетером и рецидивирующей эмболией легочной артерии. Вверху: гомогенный пристеночный тромб в правом предсердии (маленькие стрелки). Положение катетера в правом предсердии обозначено большой стрелкой. Внизу: при тканевой допплерографии видно, что тромб имеет неоднородную эхоструктуру.  Больной с острой эмболией легочной артерии. Тромботическая облитерация верхней полой вены (стрелка) у места впадения в правое предсердие (вверху). На нижнем рисунке видно, что через верхнюю полую вену сохранился незначительный кровоток.

Больной с острой эмболией легочной артерии. Тромботическая облитерация верхней полой вены (стрелка) у места впадения в правое предсердие (вверху). На нижнем рисунке видно, что через верхнюю полую вену сохранился незначительный кровоток.  Больной с повышенной свертываемостью крови, обусловленной аномалией фактора V (лейденская мутация), перенес несколько эпизодов эмболии легочной артерии. При ЧПЭ в верхушке правого желудочка выявлен крупный тромб (ТН), который вдается через трехстворчатый клапан в правое предсердие.

Больной с повышенной свертываемостью крови, обусловленной аномалией фактора V (лейденская мутация), перенес несколько эпизодов эмболии легочной артерии. При ЧПЭ в верхушке правого желудочка выявлен крупный тромб (ТН), который вдается через трехстворчатый клапан в правое предсердие.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 9.1.2020

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)

Общая информация

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА, легочная эмболия) — это закупорка одной или более легочных артерий тромбами любого происхождения, чаще всего образующихся в крупных венах ног или малого таза.

Факторами риска ТЭЛА являются патологические состояния, при которых имеется нарушенный возврат венозной крови, повреждение эндотелия сосудов или эндотелиальная дисфункция и гиперкоагуляционные нарушения.

Симптомы тромбоэмболии легочной артерии неспецифичны и включают в себя затрудненное дыхание, плевритическую боль, в более тяжелых случаях – головокружение, предобморочное состояние, синкопе, остановку сердца и дыхания. Симптомы ТЭЛА также неспецифичны и включают учащённое поверхностное дыхание, увеличение частоты сердечных сокращений, в более тяжелых случаях — снижение артериального давления (артериальную гипотензию).

Диагностика легочной эмболии осуществляется с использованием КТ-ангиографии, вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии легких, иногда легочной артериографии.

Лечение тромбоэмболии легочной артерии проводится антикоагулянтами, иногда используют тромболитики или удаляют тромб хирургическим путем. В случаях, когда противопоказана лечение антикоагулянтами, в просвет нижней полой вены устанавливают кавальный фильтр (кава-фильтр).

Профилактические меры включают использование антикоагулянтов и/или механических компрессионных устройств, применяемых на голенях стационарных пациентов.

Симптомы тромбоэмболии легочной артерии

Легочная артерия играет важнейшую роль в доставке крови в легкие для пополнения кислородом, поэтому затруднение кровотока в этом кровеносном сосуде влияет на легкие и сердце и вызывает симптомы низкого содержания кислорода в остальной части тела.

В наиболее распространенных случаях наблюдаются следующие симптомы легочной эмболии:

- одышка, которая начинается внезапно, обычно в течение нескольких секунд после ТЭЛА;

- внезапная, сильная боль в груди;

- кашель;

- кашель с кровью;

- плевритная боль в груди, которая усиливается при вдохе;

- хрипы и свисты в легких (груди);

- низкое кровяное давление

- учащенное сердцебиение (тахикардия)

- учащенное дыхание (одышка);

- синий или бледный вид губ и пальцев (цианоз);

- сердечные аритмии (нарушения сердечного ритма), такие как мерцательная аритмия, и связанные с ними симптомы или серьезные последствия (например, спутанность сознания, потеря сознания);

- признаки или симптомы тромбоза глубоких вен в одной или обеих ногах.

Тяжесть тромбоэмболии легочной артерии обычно определяется размером обструкции. Если легочная эмболия является обширной, случай часто описывается как массивная ТЭЛА. Это может вызвать значительную закупорку легочной артерии, что приводит к серьезным сердечно-сосудистым расстройствам, опасному падению кровяного давления и серьезному падению содержания кислорода в крови или кислородному голоданию, которое влияет на головной мозг и остальную часть тела.

Меньшая легочная эмболия вызывает менее значимые симптомы, но все еще является неотложной медицинской ситуацией, которая может привести к летальному исходу, если ее не лечить. Меньшие сгустки крови обычно блокируют одну из более мелких ветвей легочной артерии и могут полностью закрывать небольшой легочный сосуд, что в конечном итоге приводит к легочному инфаркту, гибели части легочной ткани.

Причины тромбоэмболии легочной артерии

Сгустки крови, называемые тромбоэмболиями, которые провоцируют возникновение ТЭЛА, обычно возникают в результате тромбоза в глубоких венах (ТГВ) паха или бедер.

Тромбоз глубоких вен и эмболия легких.

По оценкам, у около 50 процентов людей с нелеченным ТГВ возникает легочная эмболия.

Эмболия легких обычно возникает в результате тромбоза глубоких вен, который может иметь различные причины. Если тромб (сгусток крови), образовавшийся в большой вене, разрывается (эмболизируется), проходит через правую часть сердца и оседает в легочной системе, он становится эмболой в легочной артерии.

Эмболия легочной артерии и тромбоз глубоких вен настолько тесно связаны между собой, что, если врач ставит диагноз или подозревает одно из этих состояний, он немедленно ищет доказательства наличия другого состояния.

Редкие причины.

Редко, болезни или состояние, отличительные от тромбоза глубоких вен, могут вызвать легочную эмболию, которая в свою очередь может вызвать тяжелые состояния или смерть. Однако это бывает и они включают в себя:

- Жировую эмболию. При повреждении или манипулировании жировой тканью может возникнуть жировая эмболия, в результате чего жировые клетки попадают в кровообращение, где потом могут попасть в легочную циркуляцию. Наиболее частой причиной жировой эмболии является перелом таза или длинных костей, в костном мозге которых содержится большое количество жира.

- Воздушную эмболию. Если воздух попадает в кровообращение, он может закрыть легочную артерию или другую артерию. Парадоксальная воздушная эмболия может быть результатом почти любого типа хирургического вмешательства или возникнуть у дайверов, которые поднимаются с глубин слишком быстро.

- Эмболию околоплодными водами. Редко, амниотическая жидкость может попасть в кровообращение во время сложных родов и вызвать острую легочную эмболию. Это событие, к счастью, очень необычное, чрезвычайно опасно для жизни.

- Эмболию раковымиклетками. Если раковые клетки попадают в кровообращение в большом количестве, они могут закупорить легочные сосуды. Это осложнение рака обычно наблюдается только у людей с почти терминальной стадией заболевания.

Факторы риска

Поскольку легочная эмболия почти всегда является результатом тромбоза глубоких вен, факторы риска для этих двух состояний практически идентичны.

К ним относятся факторы риска, связанные с образом жизни человека, в том числе:

- Нет физической активности. Обычно сидячий образ жизни способствует развитию венозной недостаточности, которая предрасполагает к образованию тромбов в главных венах.

- Избыточный вес. Слишком большой вес также способствует накоплению крови в венах нижних конечностей.

- Курение. Курение вызывает воспаление в кровеносных сосудах, что может привести к избыточной свертываемости. На самом деле, курение является особенно мощным фактором риска нарушения свертываемости крови.

В дополнение к этим хроническим факторам риска, связанным с образом жизни, существуют и другие состояния, которые могут значительно увеличить риск тромбоэмболии легочной артерии. Некоторые из этих рисков носят временный или ситуативный характер; другие создают более хронический, долгосрочный риск легочной эмболии:

- недавняя операция, госпитализация или травма, приводящая к длительной иммобилизации;

- длительные поездки, которые приводят к длительному сидению;

- травма, вызывающая повреждение тканей, что может привести к образованию тромбов;

- беременность;

- лекарственные препараты, особенно противозачаточные таблетки, заместительная гормональная терапия, добавки тестостерона, тамоксифен и антидепрессанты;

- хроническая болезнь печени;

- хроническое заболевание почек;

- сердечно-сосудистое заболевание, особенно сердечная недостаточность;

- наличие в прошлом тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии;

- определенные генетические условия, они могут сделать кровь гиперкоагуляционной (склонной к свертыванию).

Любой с любым из этих условий должен приложить все усилия, чтобы уменьшить факторы риска, чтобы снизить вероятность развития венозного тромбоза и тромбоэмболии. Важно много заниматься спортом, держать вес под контролем и не курить.

Диагностика

Диагностика ТЭЛА начинается с клинической оценки врача, а затем может включать специализированные анализы, которые могут подтвердить или исключить диагноз.

Клиническая оценка.

Первым шагом в диагностике ТЭЛА является оценка врача того, высока или низка вероятность того, что у человека возможно ТЭЛА. Врач делает эту оценку, выполняя тщательный медицинский анамнез, оценивая факторы риска развития тромбоза в глубоких венах (ТГВ), проводит физическое обследование, измеряет концентрацию кислорода в крови и, возможно, проводит ультразвуковое исследование для выявления ТГВ.

Неинвазивные тесты

После клинической оценки врача могут потребоваться специальные анализы, такие как анализы крови или визуализационные исследования.

- Анализ на D-димер. Если считается, что вероятность тромбоэмболии низкая, врач может назначить анализ на D-димер. Анализ на D-димер — анализ крови, который измеряет наличие аномального уровня свертывающей активности в крови, что ожидается, если у человека ТГВ или ТЭЛА. Если клиническая вероятность ТЭЛА низкая и анализ на D-димер отрицателен, ТЭЛА можно исключить, и врач приступит к рассмотрению других возможных причин симптомов.

Если вероятность ТЭЛА оценивается как высокая, или если анализ на D-димер положительный, то обычно выполняется либо сканирование V/Q (сканирование вентиляции/ перфузии), либо компьютерная томография (КТ) грудной клетки.

- V/Q-сканирование: V/Q-сканирование — сканирование легких, при котором используется радиоактивный краситель, введенный в вену, для оценки потока крови в ткани легких. Если легочная артерия частично заблокирована эмболой, в соответствующую часть легочной ткани будет поступать меньшее количество радиоактивного красителя, что можно будет на экране.

- Компьютерная томография (КТ): КТ — неинвазивная компьютеризированная рентгеновская процедура, который позволяет врачу визуализировать легочные артерии, чтобы увидеть, нет ли обструкции, вызванной эмболией.

- Легочная ангиограмма: Легочная ангиограмма долгое время считалась золотым стандартом для выявления ТЭЛА. Если диагноз будет неясен после проведения вышеописанных тестов, врач может заказать легочную ангиографию.

Лечение тромбоэмболии легочной артерии

Как только диагноз легочной эмболии подтвержден, терапия начинается немедленно. Если есть очень высокая вероятность легочной эмболии, медицинская терапия может быть начата даже до подтверждения диагноза.

Растворители крови — антикоагулянты.

Основным средством лечения тромбоэмболии легочной артерии является использование антикоагулянтных препаратов, разжижающих кровь, для предотвращения дальнейшего свертывания крови.

Разжижители крови, обычно используемые для лечения ТЭЛА, представляют собой либо внутривенный гепарин, либо производное гепарина, которое можно вводить подкожной инъекцией, например Арикстра или Фондапаринукс.

Семейство препаратов гепарина обеспечивает немедленный антикоагулянтный эффект и помогает предотвратить дальнейшее образование тромбов.

Тромболитическая терапия.

Когда ТЭЛА тяжелой формы и вызывает сердечно-сосудистую нестабильность, антикоагулянтная терапия часто оказывается недостаточной. В этих ситуациях применяются мощные разрушающие сгусток агенты, называемые тромболитиками. Эти лекарственные препараты, включают фибринолитические агенты, такие как стрептокиназа, предназначеные для растворения сгустка крови, который закупоривает легочную артерию.

Тромболитическая терапия несет значительно больший риск, чем терапия антикоагулянтами, включая высокий риск серьезных осложнений. Если тромбоэмболия легочной артерии достаточно серьезна и опасна для жизни, потенциальная польза от этого лечения может перевесить побочные эффекты препаратов этой группы.

Хирургия.

Хирургия — метод, который может непосредственно удалить тромб. Наиболее распространенная хирургическая процедура, называемая хирургическая эмболэктомия, является довольно рискованной и не всегда эффективной, поэтому она предназначена для людей, которые имеют очень низкий шанс выживания без операции.

Профилактика

Предотвращение тромбоэмболии легочной артерии — это предотвращение тромбоза глубоких вен; потребность в ней зависит от рисков пациента, включающих:

- тип и продолжительность хирургического вмешательства;

- сопутствующие заболевания, включая раковые болезни и гиперкоагуляционные нарушения;

- наличие центрального венозного катетера;

- ТГВ или ТЭЛА в анамнезе.

Пациенты, прикованные к постели, и пациенты, подлежащие хирургическим, особенно, ортопедическим, операциям, имеют преимущество, и большинство таких пациентов можно выявить до того, как сформируется тромб. Профилактические рекомендации включают назначение нефракционированного гепарина в малых дозах, низкомолекулярных гепаринов, варфарина, фондапаринукса, пероральных антикоагулянтов (ривароксабана, апиксабана, дабигатрана), использование компрессионных приборов или эластических компрессионных чулков.

Выбор препарата или устройства зависит от различных факторов, в том числе от популяции пациентов, предполагаемого риска, противопоказаний (таких, как риск кровотечений), относительных затрат и от простоты использования.

Здоровые люди, которые просто хотят предостеречь себя от данного заболевания нужно проходить постоянную диагностику (1 раз каждые 6 месяцев), заниматься физическими упражнениями, держать вес под контролем и обязательно не курить.

Прогноз для жизни

Вероятность смерти от тромбоэмболии легочной артерии очень низкая, но массивная легочная эмболия может вызвать внезапную смерть. Большинство случаев летальных исходов происходят до того, как заболевание диагностируется, обычно в течение нескольких часов после эмболии. Важные факторы в определении прогноза жизни включают:

- размер окклюзии;

- размер закупоренных легочных артерий;

- количество закупоренных легочных артерий;

- влияние состояния на способность сердца перекачивать кровь;

- общее состояние здоровья человека.

Любой, у кого серьезная проблема с сердцем или легкими, подвержен повышенному риску смерти от легочной эмболии. Человек с нормальной функцией легких и сердца обычно выживает, если окклюзия не блокирует половину или более легочных артерий.

Тромбоз легочной артерии

Согласно статистике тромбоз легочной артерии выявляется у 1–2 человек на каждую 1000 населения ежегодно. И в большинстве случаев диагноз является посмертным, потому что при молниеносном развитии проблемы у пациента мало шансов дожить до установки диагноза, а тромбоз некрупных артерий диагностировать очень трудно, поскольку по симптоматике он сходен с множеством других серьезных заболеваний, среди которых инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, пневмония и др.

Что такое тромбоз легочной артерии

Когда говорят о тромбозе легочной артерии, подразумевают тромбоэмболию — закупорку сосуда тромбом, образовавшимся на стенке сердца или другого сосуда, а потом оторвавшимся и добравшимся до легкого с кровотоком. Но чтобы закупорить легочную артерию, которая в диаметре может достигать 2,5 см, тромб должен быть крупным. Если же кровяной сгусток мельче, то он способен застрять в одной из мелких ветвей легочной артерии.

Отрываются тромбы, которые прикреплены к стенке сосуда только в зоне своего основания, так называемые флотирующие. Симптомы, если закупоривается мелкий сосуд, могут отсутствовать, а вот крупный сгусток способен ухудшить циркуляцию крови через сегмент или даже целую долю легкого и стать поводом развития кислородного голодания. В ответ на это развивается обратная реакция — в малом круге кровообращения сужаются просветы сосудов, а в легочных артериях повышается давление. Результат — увеличение нагрузки на правый сердечный желудочек.

Стандартно тромбоэмболию легочной артерии (ТЛА) классифицируют следующим образом:

- немассивная — закупорка происходит на уровне сегментарных артерий, проявлений нет или они минимальны, поражено не более трети сосудистого русла легких;

- субмассивная — в этом случае по размеру поражение достигает половины сосудистого легочного русла, закупорка происходит на уровне множества сегментарных или многих долевых артерий, что сопровождается недостаточностью правого сердечного желудочка;

- массивная — сосудистое русло поражено более чем наполовину, затронуты главные легочные артерии или легочный ствол, на что компенсаторные реакции организма отвечают шоком или системным снижением давления более чем на 20%.

ТЛА не является самостоятельным заболеваниям. Это осложнение состояний, из-за которых глубокие тромбозы возникают в венозной системе, правых камерах сердца или вызывающих тромбоз прямо в системе легочных артерий.

Причины

Общая причина всех видов ТЛА — образование в каком-либо сосуде кровяного сгустка (тромба), который впоследствии отрывается и закупоривает легочную артерию, перекрывая ток крови. Привести к этому способны многие заболевания, из которых самыми распространенными можно назвать следующие:

- тромбоз в системе верхней полой вены;

- тромбоз глубоких вен на ногах (95% случаев);

- тромбы в правом предсердии и правом сердечном желудочке.

Кроме перечисленных причин существуют также специфические медицинские показатели (например, дефицит антитромбина, протеина С, дисплазминогенемия и прочие), чаще всего являющиеся врожденными, и вторичные факторы риска, зависящие от образа жизни больного:

- курение;

- переломы;

- инсульт;

- хроническая венозная недостаточность;

- тромбофлебит;

- пожилой возраст;

- беременность;

- повышенная вязкость крови;

- сердечная недостаточность;

- ожирение;

- перенесенные операции;

- поездки на большие расстояния;

- употребление оральных контрацептивов;

- катетер в центральной вене.

Признаки и симптомы

У тромбоза легких много вариантов протекания, способов, которыми он себя проявляет, и степеней выраженности симптомов. Клиническая картина отличается неспецифичностью и характеризуется многообразием признаков, начиная от малосимптомного течения при многососудистом поражении и заканчивая четко выраженными гемодинамическими нарушениями, развитием острой недостаточности правого желудочка при массивной ТЛА.

Проявления ТЛА могут быть разнообразными, но существуют общие симптомы, обязательно присутствующие при любой степени тяжести проблемы и месте дислокации тромба:

- одышка, появляющаяся внезапно и по неясной причине, присутствующая при вдохе, звучащая тихо и шелестяще;

- шум в сердце;

- учащенное поверхностное дыхание (тахипноэ);

- значительное понижение артериального давления, которое тем ниже, чем тяжелее проблема;

- бледная сероватая кожа;

- тахикардия от 100 ударов в минуту;

- боль при пальпации живота;

- боль в грудной клетке.

Хотя ни один из перечисленных симптомов нельзя назвать специфическим, все они обнаруживаются при имеющейся ТЛА. В качестве необязательных (сопутствующих) симптомов могут также присутствовать:

- обморок;

- кровохарканье;

- рвота;

- лихорадочное состояние;

- скопление жидкости в грудной полости.

Как уже упоминалось выше, перечисленные симптомы свойственны многим серьезным заболеваниям — легочной опухоли, пневмонии, сердечной недостаточности, плевриту, паническим атакам — поэтому чтобы установить диагноз, кроме тщательного собранного анамнеза необходимы инструментальные исследования, среди которых самыми доступными являются:

- рентгенография;

- электрокардиография;

- ультразвуковая допплерография вен ног;

- эхокардиография.

Но самыми точными методами определения наличия данной проблемы являются:

- катетеризация правых отделов сердца с проведением прямого измерения давления в полостях сердца и легочной артерии;

- спиральная компьютерная томография с контрастированием;

- вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких.

Лечение

При развитии ТЛА лечение происходит в больнице, в отделении интенсивной терапии или реанимации. У человека может остановиться сердце, присутствовать резкое кислородное голодание. Тогда применяют сердечно-легочную реанимацию, кислородотерапию с помощью маски и носового катетера. Искусственная вентиляция используется редко. При сильном падении артериального давления используются внутривенно адреналин, допамин, добутамин, солевой раствор. Все реанимационные мероприятия направляются на то, чтобы не допустить развития заражения крови, восстановить в легких кровообращение, предотвратить развитие хронической легочной гипертонии.

После оказания неотложной и срочной помощи начинают основное лечение, направляемое на снижение рецидивов и риска смерти. Тромб следует рассосать, для чего внутривенно или подкожно вводят препараты, растворяющие сгустки крови и препятствующие образованию новых: гепарин, далтепарин натрия, фондапаринукс. Удаляют тромб с помощью реперфузионной терапии, для чего используют альтеплазу, урокиназу, стрептокиназу.

Если поражено более 50% легких, проводят хирургическое вмешательство — тромбоэктомию. Проводится она в случае поражения ствола или крупных ветвей легочных артерий. Сгусток убирается через миниатюрный разрез, обеспечивающий доступ к воспаленной артерии. В результате на пути кровотока удаляется препятствие, снабжение легких кровью восстанавливается. Хирурги вмешиваются в лечение только когда консервативные методы оказываются бессильными.

Статистические данные говорят, что если помощь не оказана своевременно, умирает каждый третий пациент. Поэтому от своевременности обращения к доктору и скорости реагирования медиков напрямую зависит жизнь человека с тромбозом легочной артерии. Если реанимационные методы и терапия применены своевременно, человек вполне может вернуться к обычной жизни, причем надолго, если поймет, что выписка из больницы не равноценна полному выздоровлению и за здоровьем теперь придется следить весьма тщательно.

Тромбоэмболия легочной артерии ( ТЭЛА )

Тромбоэмболия легочной артерии – окклюзия легочной артерии или ее ветвей тромботическими массами, приводящая к жизнеугрожающим нарушениям легочной и системной гемодинамики. Классическими признаками ТЭЛА служат боли за грудиной, удушье, цианоз лица и шеи, коллапс, тахикардия. Для подтверждения диагноза тромбоэмболии легочной артерии и дифференциальной диагностики с другими схожими по симптоматике состояниями проводится ЭКГ, рентгенография легких, ЭхоКГ, сцинтиграфия легких, ангиопульмонография. Лечение ТЭЛА предполагает проведение тромболитической и инфузионной терапии, ингаляций кислорода; при неэффективности – тромбоэмболэктомии из легочной артерии.

МКБ-10

Общие сведения

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — внезапная закупорка ветвей или ствола легочной артерии тромбом (эмболом), образовавшимся в правом желудочке или предсердии сердца, венозном русле большого круга кровообращения и принесенным с током крови. В результате ТЭЛА прекращается кровоснабжение легочной ткани. Развитие ТЭЛА происходит часто стремительно и может привести к гибели больного.

От ТЭЛА умирает 0,1% населения земного шара ежегодно. Около 90% больным, умершим от ТЭЛА, во время не был установлен правильный диагноз, и не было проведено необходимое лечение. Среди причин смерти населения от сердечно-сосудистой заболеваний ТЭЛА стоит на третьем месте после ИБС и инсульта. ТЭЛА может приводить к летальному исходу при некардиологической патологии, возникая после операций, полученных травм, родов. При своевременном оптимальном лечении ТЭЛА наблюдается высокий показатель снижения уровня смертности до 2 – 8%.

Причины ТЭЛА

Наиболее частыми причинами развития ТЭЛА служат:

- тромбоз глубоких вен (ТГВ) голени (в 70 – 90% случаев), часто сопровождающийся тромбофлебитом. Может иметь место тромбоз одновременно глубоких и поверхностных вен голени

- тромбоз нижней полой вены и ее притоков

- сердечно-сосудистые заболевания, предрасполагающие к появлению тромбов и эмболий в легочной артерии (ИБС, активная фаза ревматизма с наличием митрального стеноза и мерцательной аритмии, гипертоническая болезнь, инфекционный эндокардит, кардиомиопатии и неревматические миокардиты)

- септический генерализованный процесс

- онкологические заболевания (чаще рак поджелудочной железы, желудка, легких)

- тромбофилия (повышенное внутрисосудистое тромбообразование при нарушении системы регуляции гемостаза)

- антифосфолипидный синдром — образование антител к фосфолипидам тромбоцитов, клеток эндотелия и нервной ткани (аутоиммунные реакции); проявляется повышенной склонностью к тромбозам различных локализаций.

Факторы риска

Факторы риска тромбозов вен и ТЭЛА – это:

- длительное состояние обездвиженности (постельный режим, частые и продолжительные авиаперелеты, поездки, парез конечностей), хроническая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, сопровождаются замедлением тока крови и венозным застоем.

- прием большого количества диуретиков (массовая потеря воды приводит к дегидратации, повышению гематокрита и вязкости крови);

- злокачественные новообразования – некоторые виды гемобластозов, истинная полицитемия (большое содержание в крови эритроцитов и тромбоцитов приводит к их гиперагрегации и образованию тромбов);

- длительный прием некоторых лекарственных препаратов (оральные контрацептивы, заместительная гормональная терапия) повышает свертываемость крови;

- варикозная болезнь (при варикозном расширении вен нижних конечностей создаются условия для застоя венозной крови и образования тромбов);

- нарушения обмена веществ, гемостаза (гиперлипидпротеинемия, ожирение, сахарный диабет, тромбофилия);

- хирургические операции и внутрисосудистые инвазивные процедуры (например, центральный катетер в крупной вене);

- артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность, инсульты, инфаркты;

- травмы спинного мозга, переломы крупных костей;

- химиотерапия;

- беременность, роды, послеродовый период;

- курение, пожилой возраст и др.

Классификация

В зависимости от локализации тромбоэмболического процесса различают следующие варианты ТЭЛА:

- массивная (тромб локализуется в главном стволе или основных ветвях легочной артерии)

- эмболия сегментарных или долевых ветвей легочной артерии

- эмболия мелких ветвей легочной артерии (чаще двусторонняя)

В зависимости от объема отключенного артериального кровотока при ТЭЛА выделяют формы:

- малую (поражены менее 25% легочных сосудов) – сопровождается одышкой, правый желудочек функционирует нормально

- субмассивную (субмаксимальную – объем пораженных сосудов легких от 30 до 50%), при которой у пациента отмечается одышка, нормальное артериальное давление, правожелудочковая недостаточность мало выражена

- массивную (объем отключенного легочного кровотока более 50%) – наблюдается потеря сознания, гипотония, тахикардия, кардиогенный шок, легочная гипертензия, острая правожелудочковая недостаточность

- смертельную (объем отключенного кровотока в легких более 75%).

ТЭЛА может протекать в тяжелой, среднетяжелой или легкой форме.

Клиническое течение ТЭЛА может быть:

- острейшим (молниеносным), когда наблюдается моментальная и полная закупорка тромбом главного ствола или обеих основных ветвей легочной артерии. Развивается острая дыхательная недостаточность, остановка дыхания, коллапс, фибрилляция желудочков. Летальный исход наступает за несколько минут, инфаркт легких не успевает развиться.

- острым, при котором отмечается быстро нарастающая обтурация основных ветвей легочной артерии и части долевых или сегментарных. Начинается внезапно, бурно прогрессирует, развиваются симптомы дыхательной, сердечной и церебральной недостаточности. Продолжается максимально 3 – 5 дней, осложняется развитием инфаркта легких.

- подострым (затяжным) с тромбозом крупных и средних ветвей легочной артерии и развитием множественных инфарктов легких. Продолжается несколько недель, медленно прогрессирует, сопровождаясь нарастанием дыхательной и правожелудочковой недостаточности. Могут возникать повторные тромбоэмболии с обострением симптомов, при которых нередко наступает смертельный исход.

- хроническим (рецидивирующим), сопровождающимся рецидивирующими тромбозами долевых, сегментарных ветвей легочной артерии. Проявляется повторными инфарктами легких или повторными плевритами (чаще двусторонними), а также постепенно нарастающей гипертензией малого круга кровообращения и развитием правожелудочковой недостаточности. Часто развивается в послеоперационном периоде, на фоне уже имеющихся онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых патологий.

Симптомы ТЭЛА

Симптоматика ТЭЛА зависит от количества и размера тромбированных легочных артерий, скорости развития тромбоэмболии, степени возникших нарушений кровоснабжения легочной ткани, исходного состояния пациента. При ТЭЛА наблюдается широкий диапазон клинических состояний: от практически бессимптомного течения до внезапной смерти.

Клинические проявления ТЭЛА неспецифические, они могут наблюдаться при других легочных и сердечно-сосудистых заболеваниях, их главным отличием служит резкое, внезапное начало при отсутствии других видимых причин данного состояния (сердечно-сосудистой недостаточности, инфаркта миокарда, пневмонии и др.). Для ТЭЛА в классическом варианте характерен ряд синдромов:

1. Сердечно – сосудистый:

- острая сосудистая недостаточность. Отмечается падение артериального давления (коллапс, циркуляторный шок), тахикардия. Частота сердечных сокращений может достигать более 100 уд. в минуту.

- острая коронарная недостаточность (у 15-25% больных). Проявляется внезапными сильными болями за грудиной различного характера, продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов, мерцательной аритмией, экстрасистолией.

- острое легочное сердце. Обусловлено массивной или субмассивной ТЭЛА; проявляется тахикардией, набуханием (пульсацией) шейных вен, положительным венным пульсом. Отеки при остром легочном сердце не развиваются.

- острая цереброваскулярная недостаточность. Возникают общемозговые или очаговые нарушения, церебральная гипоксия, при тяжелой форме – отек мозга, мозговые кровоизлияния. Проявляется головокружением, шумом в ушах, глубоким обмороком с судорогами, рвотой, брадикардией или коматозным состоянием. Могут наблюдаться психомоторное возбуждение, гемипарезы, полиневриты, менингиальные симптомы.

- острая дыхательная недостаточность проявляется одышкой (от ощущения нехватки воздуха до очень выраженных проявлений). Число дыханий более 30-40 в минуту, отмечается цианоз, кожные покровы пепельно-серые, бледные.

- умеренный бронхоспастический синдром сопровождается сухими свистящими хрипами.

- инфаркт легкого, инфарктная пневмония развивается на 1 – 3 сутки после ТЭЛА. Появляются жалобы на одышку, кашель, боли в грудной клетке со стороны поражения, усиливающиеся при дыхании; кровохарканье, повышение температуры тела. Становятся слышны мелкопузырчатые влажные хрипы, шум трения плевры. У пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью наблюдаются значительные выпоты в плевральную полость.

3. Лихорадочный синдром – субфебрильная, фебрильная температура тела. Связан с воспалительными процессами в легких и плевре. Длительность лихорадки составляет от 2 до 12 дней.

4. Абдоминальный синдром обусловлен острым, болезненным набуханием печени (в сочетании с парезом кишечника, раздражением брюшины, икотой). Проявляется острой болью в правом подреберье, отрыжкой, рвотой.

5. Иммунологический синдром (пульмонит, рецидивирующий плеврит, уртикароподобная сыпь на коже, эозинофилия, появление в крови циркулирующих иммунных комплексов) развивается на 2-3 неделе заболевания.

Осложнения

Острая ТЭЛА может служить причиной остановки сердца и внезапной смерти. При срабатывании компенсаторных механизмов пациент сразу не погибает, но при отсутствии лечения очень быстро прогрессируют вторичные гемодинамические нарушения. Имеющиеся у пациента кардиоваскулярные заболевания значительно снижают компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы и ухудшают прогноз.

Диагностика

В диагностике ТЭЛА главная задача – установить местонахождение тромбов в легочных сосудах, оценить степень поражения и выраженность нарушений гемодинамики, выявить источник тромбоэмболии для предупреждения рецидивов.

Сложность диагностики ТЭЛА диктует необходимость нахождения таких пациентов в специально оборудованных сосудистых отделениях, владеющих максимально широкими возможностями для проведения специальных исследований и лечения. Всем пациентам с подозрением на ТЭЛА проводят следующие обследования:

- тщательный сбор анамнеза, оценку факторов риска ТГВ/ТЭЛА и клинической симптоматики

- общий и биохимический анализы крови, мочи, исследование газового состава крови, коагулограмму и исследование Д-димера в плазме крови (метод диагностики венозных тромбов)

- ЭКГ в динамике (для исключения инфаркта миокарда, перикардита, сердечной недостаточности)

- рентгенографию легких (для исключения пневмоторакса, первичной пневмонии, опухолей, переломов ребер, плеврита)

- эхокардиографию (для выявления повышенного давления в легочной артерии, перегрузок правых отделов сердца, тромбов в полостях сердца)

- сцинтиграфию легких (нарушение перфузии крови через легочную ткань говорит об уменьшении или отсутствии кровотока вследствие ТЭЛА)

- ангиопульмонографию (для точного определения локализации и размеров тромба)

- УЗДГ вен нижних конечностей, контрастную флебографию (для выявления источника тромбоэмболии)

Лечение ТЭЛА

Пациентов с тромбоэмболией помещают в реанимационное отделение. В неотложном состоянии пациенту проводятся реанимационные мероприятия в полном объеме. Дальнейшее лечение ТЭЛА направлено на нормализацию легочного кровообращения, профилактику хронической легочной гипертензии.

С целью предупреждения рецидивов ТЭЛА необходимо соблюдение строгого постельного режима. Для поддержания оксигенации проводится постоянная ингаляция кислорода. Осуществляется массивная инфузионная терапия для снижения вязкости крови и поддержания АД.

В раннем периоде показано назначение тромболитической терапии с целью максимально быстрого растворения тромба и восстановления кровотока в легочной артерии. В дальнейшем для предупреждения рецидивов ТЭЛА проводится гепаринотерапия. При явлениях инфаркт-пневмонии назначается антибактериальная терапия.

В случаях развития массивной ТЭЛА и неэффективности тромболизиса сосудистыми хирургами проводится хирургическая тромбоэмболэктомия (удаление тромба). Как альтернативу эмболэктомии используют катетерную фрагментацию тромбоэмбола. При рецидивирующих ТЭЛА практикуется постановка специального фильтра в ветви легочной артерии, нижнюю полую вену.

Прогноз и профилактика

При раннем оказании полного объема помощи пациентам прогноз для жизни благоприятный. При выраженных сердечно-сосудистых и дыхательных нарушениях на фоне обширной ТЭЛА летальность превышает 30%. Половина рецидивов ТЭЛА развивается у пациентов, не получавших антикоагулянты. Своевременная, правильно проведенная антикоагулянтная терапия вдвое снижает риск рецидивов ТЭЛА. Для предупреждения тромбоэмболии необходимы ранняя диагностика и лечение тромбофлебита, назначение непрямых антикоагулянтов пациентам из групп риска.

Причины, лечение и прогноз для жизни при тромбоэмболии легочной артерии

Тромбоэмболия (стеноз) легочной артерии – патология, характеризующаяся закупоркой просвета артерии подвижным тромбом. Количество и величина тромбов влияют на тяжесть течения заболевания. Иногда достаточно приема лекарственных препаратов, но чаще требуется незамедлительная помощь.

Ирина, 32 года: “Как я избавилась от сосудистых звездочек за 2 недели + ФОТО”

Статистика показывает, что за последние годы частота пациентов с закупоркой увеличилась. Очень важно распознать симптомы и признаки развивающейся тромбоэмболии, чтобы сразу же начать терапию. По МКБ – код I26.

Строение кровообращения

Это сложная система. Но без нее невозможно представить функционирование ни одного внутреннего органа. У человека она состоит из большого и малого кругов. Каждый имеет свой путь, задачи и особенности.

- Большой. Начинается с аорты, крупнейшей артерии. Она несет внутренним органам кровь с большим содержанием кислорода и других питательных веществ. Проходит брюшную полость, откуда переходит в легкие. Отвечает за газообмен и теплоотдачу. Нередко его делят на плацентарный, виллизиев, сердечный круги.

- Малый. Начинает ход от правого предсердия. Проходит через альвеолы легких, где она отдает углекислый газ. Именно там и образуются микротромбы, вырастающие со временем в полноценные тромбы. Оторвавшийся из-за тромбоэмболии фрагмент блуждает, поступает в нижнюю вену. Оттуда плавно переходит в артерию и правое предсердие.

Процесс кровообращения в организме

Процесс кровообращения в организме

При естественном течении и недиагностированном заболевании наступает смерть. Важно, чтобы специалист объяснил, что такое тромбоэмболия и как жить с ней.

Причины

Первопричиной тромбоэмболии является тромбоз сосудов. Со временем кровянистые наросты отрываются от стенок сосудов и переносятся в легочные артерии, что закупоривает их. Часто предрасполагающим фактором становится тромбоз глубоких вен ног. Отсутствие полноценной терапии в 40-50% случаев вызывает последствия.

Среди предрасполагающих факторов:

- возраст старше 50;

- малоактивный образ жизни;

- раковые опухоли (в активной форме);

- астма;

- перенесенные хирургические вмешательства;

- родовая деятельность с осложнениями;

- патологические изменения сердечно-сосудистого аппарата;

- мышечные и костные травмы в анамнезе;

- варикоз;

- гормональная терапия;

- эритема;

- избыточная масса тела;

- генетическая предрасположенность;

- красная волчанка.

Часто тромбоэмболия – это клиническое проявление ТГВ.

Изменения в организме

В легочной артерии формируется тромб, препятствующий нормальному кровотоку. Правое предсердие вынуждено работать активнее. Это способствует острой сердечной недостаточности.

Образование тромба в артерии

Образование тромба в артерии

Правый желудочек сердца постепенно расширяется, из-за чего в левый попадает лишь часть объема крови. Из-за этого снижается уровень артериального давления.

Чем сильнее перекрывается сосуд, тем более выражены признаки. Организм ощущает кислородное голодание.

Классификация

В зависимости от месторасположения закупорки, различают следующие ее типы:

- Массовая, когда клубок расположен в главном стволе легких или его ветвях.

- Сегментарных ветвей.

- Мелких ветвей.

По отклонению кровотока поражение бывает:

- Малым, когда погибло менее 25% сосудов.

- Субмассивным. Убиты 30-50% сосудов легких.

- Массивным. Более 50%.

- Смертельным. Объем нарушения превышает 75%.

По формам течения болезни выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую формы. По течению делят на:

- Острейший. Характеризуется моментальным стопором в главном стволе артерии.

- Острый. Обтурация ветвей артерии нарастающая и быстрая.

- Подострый. Сопровождается отмиранием тканей ветвей среднего и крупного размера.

- Хронический. Характеризуется рецидивирующими тромбозами отдельных ветвей легочной артерии. Медленно поражает органы, требует наблюдения.

Определить конкретный тип сможет врач после детального исследования. Оно поможет назначить комплексное лечение.

Симптомы тромбоэмболии легочной артерии

Своевременное изучение позволит избежать серьезных отягощений. Однако для этого каждый должен быть знаком с проявлениями этого нарушения. Распознать симптомы развивающейся тромбоэмболии удается по:

- острой недостаточности кровообращения;

- спонтанной одышке;

- боли в грудине, преимущественно распространяющейся на одну сторону;

- постоянному сухому кашлю;

- приступам ощущения тревоги;

- повышенной температуре тела;

- вертиго.

Боль в груди при тромбоэмболии легочной артерии

Боль в груди при тромбоэмболии легочной артерии

Картина разнообразна, конкретные проявления зависят от локализации и размера сгустка.

Какова вероятность болезни

Поражение артерии не имеет ясной клинической картины. Возникающие отклонения могут указывать и на ряд других проблем. Поэтому в домашних условиях узнать болезнь очень сложно.

Существует тест, помогающий диагностировать вероятность возникновения тромбоэмболии, – модифицированная Женевская шкала.

| Фактор | Баллы |

| Возраст более 65 | 1 |

| Наличие ТГВ | 3 |

| Наличие хирургических вмешательств или переломов за последний месяц | 2 |

| Активные злокачественные опухоли | 2 |

| Харканье кровью | 3 |

| Боль в нижней конечности | 2 |

| Дискомфорт при пальпации глубоких вен | 4 |

| ЧСС выше 100 уд/мин | 5 |

| Клиническая вероятность | Низкая | Умеренная | Высокая |

| 2 | 0-5 | – | Более 6 |

| 3 | 0-3 | 4-10 | Более 11 |

Диагностика

Диагностика производится в стационаре. Там проводят более детальный анализ. Специалист собирает подробный анамнез, выясняет, что мучает.

Рентген – часть обследования

Рентген – часть обследования

Инструментальное обследование включает:

- Общий и биохимический анализы. Изучают уровень лейкоцитов, тромбоцитов, СОЭ, билирубина.

- Коагулограмма.

- Рентген. Выявляет локализацию отмерших клеток.

- Электрокардиограмма. Изучает состояние сердца, наличие инфаркта миокарда.

- Эхокардиограмма. Выявляет точное расположение тромба.

- Радионуклидное исследование.

- Ангиопульмонография. Проверяет проходимость кровеносных сосудов.

- Компьютерная томография.

Все эти тесты исключительны. Они позволяют определить состояние организма, степень его разрушения. Без этого невозможно назначить эффективную терапию.

Лечение

Тромбоэмболия требует комплексного и сбалансированного воздействия. Обычно терапия проводится по следующему алгоритму:

- Коррекция гемодинамики и гипоксии. При эмболии проводят оксигенацию. С помощью приборов восстанавливают естественное дыхание. Больной избавляется от мелких тромбов в артерии.

- Антикоагулянтная терапия. Прием разжижающих лекарств обязателен. Это позволяет минимизировать риск образования новых тромбов. Используют внутривенное и подкожное введение препаратов – чаще Гепарина. Перед отменой производится перевод на таблетки с гепарином.

- Реперфузия. Она включает проведение тромболизиса и прямой ангиопластики. Часть тромбов растворяется при помощи средств, другая – удаляется операцией.

- Хирургические методы. Они при тромболегочном кризе проводятся в наиболее запущенных случаях. Кровянистый сгусток извлекают непосредственно из артерии. Иногда показана установка специального фильтра, которая защищает артерию от проникновения тромбов.

Одним из показаний к тромболизису является ТЭЛА. Если он не принес эффекта или к его проведению имеются противопоказания, проводится операция. Это тяжелая операция, во время которой клубок извлекают из легких.

Проведение операции

Проведение операции

Только при комплексном и профессиональном подходе вы сможете не допустить развития смертельных осложнений. Выполнять лечебные процедуры нужно под постоянным контролем врача.

Профилактика

Первичная профилактика тромбофлебита и тромбофилии – все мероприятия, направленные на предотвращение сгущения крови. Особенно важно придерживаться рекомендаций людям, ведущим малоактивный образ жизни и имеющим избыточную массу тела. Им следует проводить регулярное тугое бинтование нижних конечностей эластичными бинтами. Также требуется заниматься лечебной гимнастикой и оздоровительной физкультурой.

Женщинам с предрасположенностью к ТЭЛА стоит полностью отказаться от обуви на высоком каблуке. Это снижает нагрузку на венозный аппарат.

Пациентам прописывают прием антикоагулянтов, препятствующих образованию тромбов. Также необходим постоянный контроль со стороны терапевта, кардиолога, хирурга. Они и смогут объяснить, что это такое, тромбоэмболия легких.

Осложнения

Дальнейшие события при тромбоэмболии неблагоприятные. Нередко наступает летальный исход, у некоторых – внезапный. При ТЭЛА стремительно гибнут клетки, в отмершем очаге возникает мощный воспалительный процесс. Нередко из-за тромбоэмболии развивается плеврит, приводящий к дыхательной недостаточности.

Каков прогноз

Прогноз при тромбоэмболии плачевный. Кроме смерти, нередко у пациентов наблюдаются рецидивы. Также дальнейшее развитие зависит от того, насколько будут соблюдаться все профилактические рекомендации. Если игнорировать предписания специалиста, то будет только хуже. В 30% люди сталкиваются со смертью. Следует всегда принимать неотложные меры, применять народные рецепты категорически запрещено.