Дорсопатия: что это такое и как с этим бороться.

Темой для сегодняшнего разговора я выбрала ту проблему, с которой в повседневной практике наиболее часто встречаемся мы, неврологи. Актуальность боли в спине высока – ежегодно она регистрируется у 15-25% взрослого населения страны. В возрасте от 30 до 45 лет боли в спине являются одной из наиболее частых причин потери трудоспособности. При этом только 40% больных обращаются за врачебной помощью. Известно также, что у трети пациентов впоследствии острая боль переходит в хроническую, которая сохраняется более 12 нед.

Почему болит спина?

Как только первый человек встал с четверенек и гордо поднял голову, он обрек всех своих потомков на страдания, связанные с позвоночником. Позвоночник у четвероногих животных располагается горизонтально и служит для уравновешивания всех частей тела. Такой позвоночник долго остается в идеальном состоянии, может выдержать любой стресс, напряжение и воздействие неблагоприятных факторов. У человека позвоночник стал выполнять роль стержня, или колонны, и превратился в ту часть тела, которую очень легко вывести из строя. Многочисленные современные исследования показали, что патологические изменения в позвоночнике присущи не отдельным людям или группам людей, а всему человечеству, как биологическому виду. Эти изменения приводят к тому, что к пятидесяти годам заболеваниями позвоночника страдают приблизительно 80% мужчин и 60% женщин, а начало клинических проявлений болезни падает на самый трудоспособный период жизни, в среднем на 35 лет. Наиболее частой причиной боли в спине являются дорсопатии.

Дорсопатия – что это такое? Причины и механизм ее развития

Дорсопатии – группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, ведущим симптомокомплексом которых является боль в спине и конечностях невисцеральной этиологии.

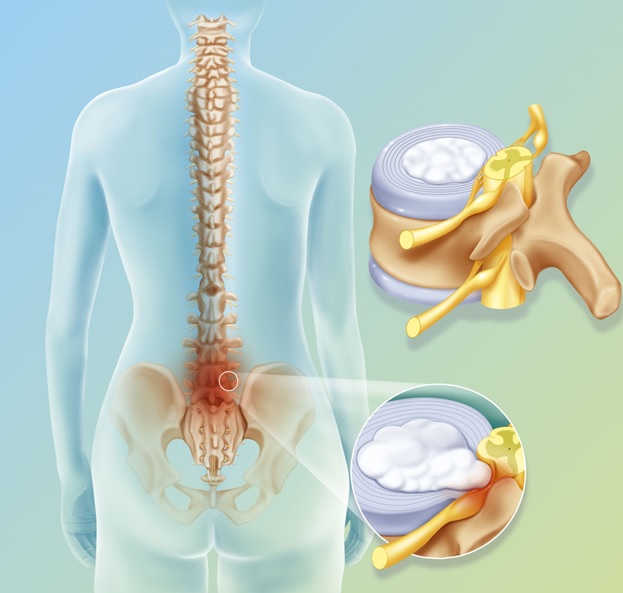

Термин дорсопатия с латинского языка переводится как болезнь спины. Позвоночник представляет собой сложную структуру, которая выдерживает значительные нагрузки, связанные с вертикальным положением тела человека. До 30 лет в организме превалируют процессы анаболизма (синтез и восстановление тканей), в дальнейшем происходит процесс инволюции и дегенеративных изменений тканей хребта, в первую очередь хрящей межпозвоночных дисков. Это приводит к деформации позвонков, ущемлению спинномозговых корешков, воспалению околопозвоночных мышц и тканей.

Какие факторы способствуют возникновению дорсопатии?

- Наследственность – высокая вероятность развития этой патологии у детей, родители которых страдали заболеваниями позвоночника.

- Повышенная статическая нагрузка на позвоночный столб– лица определенных профессий, связанных с длительным стоянием (хирурги, парикмахеры). В этих случаях процесс развивается в поясничном отделе позвоночника.

- Сильная одномоментная нагрузка на позвоночник, связанная с подъемом значительных тяжестей

- Врожденные искривления позвоночника

- Нарушения обмена веществ в организме

- Злоупотребление алкоголем и табакокурение

- Хронические инфекции

- Недостаточное и несбалансированное питание

- Малоподвижный образ жизни

Все причинные факторы приводят к изменению высоты межпозвоночных дисков, изменению формы тел позвонков и воспалению околопозвоночных тканей со спазмом поперечнополосатой мускулатуры и ущемлением нервных волокон спинного мозга. Как следствие эти процессы становятся необратимыми

Симптомы дорсопатии

Основными симптомами дорсопатии являются:

- постоянные ноющие боли в спине, напряжение и болезненность на стороне поражения в мышцах шеи, надплечья, спины и конечностей;

- усиление болей при резких движениях, физической нагрузке, поднятии тяжестей, кашле и чихании;

- чувство онемения и ломоты в конечностях, парезы (нарушения чувствительности), слабость в мышцах (вплоть до паралича), со снижением рефлексов и гипотрофиями мышц рук и/или ног;

- спазмы мышц, ограничение подвижности, уменьшение объема движений;

- локальные изменения мягких тканей: сосудистые, дистрофические изменения, нейромио- и нейроостеофиброз.

В зависимости от локализации дорсопатии возможны следующие симптомы:

- при дорсопатии шейного отдела позвоночника: боли, чувство онемения в руках, плечах; головные боли. Возможны также жалобы на шум в голове, головокружение, мелькание «мушек», цветных пятен перед глазами. В сочетании с пульсирующей головной болью это дает основание предполагать так называемый «синдром позвоночной артерии» (одно из осложнений шейной дорсопатии).

- при дорсопатиигрудного отдела позвоночника: боль в области грудной клетки, в области сердца и других внутренних органов;

- при дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника: боль в пояснице, иррадиирующая в крестец, нижние конечности, иногда в органы малого таза;

- при поражении нервных корешков (грыжи межпозвонковых дисков, остеохондроз, спондилолистез, спондилоартроз): стреляющая боль и нарушение чувствительности, ощущение « ползанья мурашек» в нижних конечностях, гипотрофия, гипотония, слабость в иннервируемых мышцах, снижение рефлексов.

Диагностика при дорсопатии

Диагностика дорсопатии не представляет особых сложностей. Определяет болезнь врач-невропатолог на основании жалоб пациента и неврологических тестов. Для уточнения диагноза назначается рентгенологическое исследование позвоночника. Более детальную информацию дает ультразвуковой метод (УЗИ), компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Часто с этой проблемой сталкиваются врачи других специальностей. В этой ситуации врач обязательно направит пациента на консультацию или на лечение к неврологу.

Лечение дорсопатии

Рассмотрим лечение трёх основных видов дорсопатий: шейного, грудного и спинного отделов позвоночника:

При лечении острой дорсопатии следует ожидать значительного регресса боли в течение 1-2 нед. Долгое время существовавшая установка об ограничении двигательной активности, вплоть до строгого постельного режима, в настоящее время несколько пересмотрена: при умеренной боли рекомендуется частичное ограничение, а при интенсивной – срок постельного режима сокращается до 1-3 дней. Это необходимо для того, чтобы полностью снять нагрузку на позвоночник;

- для устранения болевого синдрома и снятия мышечного напряжения назначаются противовоспалительные препараты нестероидного типа. Экстренное обезболивание и снятие мышечных спазмов достигается также назначением анальгетиков и миорелаксантов;

- противовоспалительные и разогревающие мази способствуют снятию воспаления в пораженных участках.

- для устранения отёка нервных корешков при лечении дорсопатии назначают блокады с использованием Лидокаина, Новокаина, Дексаметазона и других медикаментов

- для устранения нарушения обменных процессов в тканях, их недостаточного кровоснобжения при компрессионном синдроме назначаются противоишемические препараты

Особое место в терапии дорсопатий, преимущественно при стенозах и артрозах фасеточных суставов, занимают препараты хондропротекторного ряда, они способствуют торможению дегенеративного процесса и снижают вероятность хронизации боли. В неврологической практике отдается предпочтение препаратам для парентерального введения.

Таким образом, медикаментозное лечение дорсопатий является сложной задачей, требующей глубоких знаний патогенеза, клинических проявлений болезни. Врач также должен придерживаться алгоритмов, разработанных с учетом стадии процесса.

Одновременно успешно находят применение дополнительные методики, такие как иглорефлексотерапия, которая используется для лечения дорсопатий, а также огромного ряда других заболеваний; различные виды мануальной терапии; физиотерапевтические методики – электро-, магнито-, свето-, грязелечение.

В заключении необходимо подчеркнуть, что эффективная терапия поражений позвоночного столба подразумевает комбинацию препаратов различных групп, а также использование различных медикаментозных и немедикаментозных воздействий.

Оперативное вмешательство требуется при грыже и протрузии диска (выбухании без разрыва фиброзного кольца). К решению об оперативном лечении приходят врач и пациент совместно. Существуют абсолютные и относительные показания к операции.

Решение об оперативном вмешательстве принимается в следующих случаях:

- Сдавление конского хвоста (так называется пучок поясничных, крестцовых и копчиковых корешков спинномозговых нервов) с нижним парапарезом и тазовыми ( то есть нарушениями мочеиспускания и дефекации) нарушениями

- Нарастающий парез ( прогрессирующее снижение силы в конечности)

- Тяжелый болевой синдром, не поддающийся консервативному лечению в течение трех-шести месяцев

В заключении должна сказать, что эффективность лечения боли в спине в большой степени зависит от самого пациента, потому что ведущим способом максимально затормозить процессы, происходящие в позвоночнике со временем, является лечебная физкультура. Больному необходимо набраться терпения, настойчивости, иметь огромное желание поправиться и действовать в этом направлении изо всех сил.

Я же со своей стороны поздравляю всех с наступившим Новым Годом и желаю благополучия, гармонии, счастья в семьях, но самое главное – будьте здоровы!

Автор статьи – Проценко Марина Петровна: врач – невролог высшей категории. Стаж работы – 15 лет. С 2011 по 2015 гг занималась врачебной деятельностью в крупных медицинских учреждкниях г Москва, в том числе в Центре Дикуля В.И Занимается лечением и диагностикой вертеброгенных, ортопедических и неврологических медицинских проблем, заболеваний нервной системы взрослых и детей. Автор печатных работ по проблемам лечения болей в нижней части спины, депрессивных состояний. Владеет методикой рефлексотерапии. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, посещая врачебные и научные конференции.

Дорсопатии

Дорсопатии – это группа заболеваний позвоночника и близлежащих тканей, которые вызывают боли в туловище и конечностях, не связанные с патологиями внутренних органов. Болевой синдром бывает острым или хроническим, усиливается при резких движениях, чихании, кашле. Может сочетаться с ограничением подвижности, слабостью мышц, нарушениями чувствительности, сосудистыми, трофическими расстройствами. Диагноз дорсопатии устанавливается на основании жалоб, объективного осмотра, данных рентгенографии, КТ, МРТ, других исследований. Лечение – лекарственная терапия, физиотерапия, массаж, ЛФК. Операции требуются редко.

МКБ-10

Общие сведения

Дорсопатии – обширная и разнородная группа болезней, включающая воспалительные, дегенеративные, посттравматические, наследственные и другие патологии позвоночника, сопровождающиеся болевым синдромом. Занимают первое место по распространенности среди заболеваний опорно-двигательного аппарата. Являются третьей по частоте причиной стойкой утраты трудоспособности после сердечно-сосудистых болезней, злокачественных опухолей. Могут диагностироваться в любых возрастных группах, чаще выявляются у людей среднего и пожилого возраста.

Причины дорсопатий

По мнению специалистов, ведущей причиной широкой распространенности дорсопатий является изменение образа жизни, связанное с автоматизацией, снижением среднего уровня физической активности, узкой специализацией, обуславливающей наличие однообразных нефизиологических нагрузок на костно-мышечную систему. Факторами, способствующими развитию дорсопатий, являются:

- Особенности обучения. Продолжительное пребывание в сидячем положении в процессе школьного обучения может стать причиной изменений мышечного тонуса, формирования нарушений осанки, сколиоза, плоской спины, патологического кифоза, лордоза.

- Малоподвижность. Повсеместное использование механических транспортных средств, интернета, мобильных телефонов, широкое распространение офисных профессий влекут за собой снижение физических нагрузок, детренированность, на фоне которой чаще возникают травмы, развиваются дегенеративные заболевания.

- Производственные факторы. Длительное сохранение статической позы, чрезмерные нагрузки на определенные группы мышц, вибрация, работа в условиях низких температур и повышенной влажности оказывают негативное влияние на опорно-двигательный аппарат, способствуют перенапряжению мышц, формированию воспалительных, дегенеративных патологий.

- Психоэмоциональное напряжение. Постоянные стрессовые воздействия вызывают напряжение отдельных групп мышц, изменение мышечного тонуса, двигательных стереотипов. Хроническим стрессам особенно подвержены руководители, преподаватели, врачи, представители силовых, финансовых структур.

- Избыточный вес. Нагрузка на позвоночник возрастает пропорционально увеличению массы тела, поэтому люди с лишним весом страдают от перегрузок даже в условиях умеренной активности. Ситуация усугубляется склонностью к гиподинамии, обусловленной плохой переносимостью физических нагрузок.

- Наследственность. Существует наследственная предрасположенность к некоторым заболеваниям костей, мышц, суставов и связок, а также передающаяся по наследству слабость соединительной ткани, создающая благоприятные условия для развития патологий опорно-двигательной системы.

Другими предрасполагающими обстоятельствами считаются плоскостопие, заболевания нижних конечностей, сопровождающиеся нарушением физиологических механизмов стояния и ходьбы. Патология нередко провоцируется неправильным поднятием тяжестей. У женщин определенную роль играет беременность. Исследователи отмечают значение курения, нерационального питания, злоупотребления алкоголем.

Патогенез

Наиболее часто (90%) дорсопатия обусловлена рефлекторным синдромом, который развивается при раздражении болевых рецепторов на фоне воспаления, смещения, перенапряжения, другого воздействия. В ответ на раздражение возникает спазм мышц, становящийся источником дополнительной болевой импульсации. Формируется порочный круг «боль – спазм – усиление боли».

У 10% пациентов причиной дорсопатии является сдавление спинного мозга, нервных корешков или позвоночной артерии. Компрессия провоцируется воспалением, травматическим повреждением, костными разрастаниями, нарушением нормальных анатомических соотношений между различными структурами позвоночного столба, образованием грыжевого выпячивания.

Раздражение болевых рецепторов при рефлекторном синдроме или компрессии нервных структур приводит к развитию асептического воспаления. С рецепторов сигналы передаются в головной мозг, который активирует продукцию противовоспалительных соединений в синапсах. Это стимулирует соседние нейроны, ядра таламуса, синтез цитокинов в нервных окончаниях. На фоне воспалительного процесса аксоны замещаются коллагеновыми волокнами, воспаление приобретает хронический характер.

Классификация

С учетом особенностей течения различают три варианта дорсопатий: острые (боли исчезают в течение 3 недель), подострые (болевой синдром сохраняется в на протяжении 3-12 недель), хронические (болезненность беспокоит более 4 месяцев либо отмечается более 25 болевых приступов в год). В соответствии с МКБ-10 выделяют три основные группы дорсопатий:

- Деформирующие дорсопатии: деформации позвоночника, дегенерация дисков без образования грыжи, смещение позвонков, подвывихи. Остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, все виды искривлений позвоночного столба (сколиоз, лордоз, кифоз), включая последствия неврологических заболеваний, привычные подвывихи С1.

- Спондилопатии: дистрофические изменения позвоночника с уменьшением подвижности. Спондилиты различного генеза, травматическая и нейропатическая спондилопатии, остеомиелит, спинальный стеноз, спондилез, воспаление дисков, переломы вследствие перенапряжения.

- Другие дорсопатии: дегенеративные изменения дисков с формированием протрузии либо грыжи. Межпозвоночные грыжи шейного, грудного и поясничного отдела, в том числе – с радикулопатией, миелопатией; грыжи Шморля.

Кроме того, в группу других дорсопатий включают дорсалгии – боли, возникающие на фоне функциональных изменений в мягких тканях, межпозвонковых дисках, дугоотросчатых суставах. Отличительной особенностью дорсалгий является отсутствие неврологических нарушений вследствие сдавления нервных корешков либо спинного мозга.

С учетом локализации, особенностей болевого синдрома выделяют следующие варианты болей при дорсопатиях:

- локальные – в зоне поражения;

- проекционные (отраженные) – распространяющиеся по ходу нерва;

- корешковые (радикулярные) – возникающие при сдавлении корешка, сопровождающиеся расстройствами чувствительности, слабостью мышц, снижением рефлексов;

- развивающиеся при мышечном спазме.

Наиболее распространены болевые синдромы смешанного генеза. Например, при сдавлении нервного корешка появляется локальная боль в спине, рефлекторно возникает мышечный спазм, отмечается болезненность в зоне иннервации в сочетании с неврологическими расстройствами.

Симптомы дорсопатий

Общие проявления

Чаще поражаются шейный и поясничный отделы. Боли про дорсопатиях могут быть ноющими, постоянными либо внезапными, острыми, интенсивными, по типу прострела. Сопровождаются напряжением мышц спины, шеи, надплечий, конечностей, болезненностью при пальпации. Боль усиливается при движениях, подъеме тяжестей, чихании, кашле, вынуждает пациентов ограничивать физическую активность.

Больных беспокоят мышечные спазмы, уменьшение объема движений позвоночника и конечностей. Возможны парестезии, снижение чувствительности, мышечная слабость, нарушение рефлексов. При значительной продолжительности заболевания, наличии неврологической симптоматики формируется гипотрофия мышц. Могут обнаруживаться нейротрофические расстройства.

Дорсопатии шейного отдела

Боли в шейном отделе часто сочетаются с болью в надплечьях, верхних конечностях. Нередко отмечаются ограничения движений в плечевых суставах, при длительном течении патологии увеличивается вероятность развития дегенеративных поражений суставов, околосуставных мягких тканей. Из-за сопутствующего сдавления позвоночной артерии пациентов может беспокоить головная боль, головокружения, шум в голове, потемнение в глазах или мелькание «мушек».

Дорсопатии грудного отдела

Наряду с болями в грудном отделе больные нередко жалуются на боли в области сердца или в грудной клетке, что может затруднять диагностический поиск. Возможно развитие межреберной невралгии, сопровождающейся кратковременными, но очень интенсивными приступами. При сдавлении корешков, спинного мозга наблюдаются онемение, ползание мурашек, нарушения движений.

Дорсопатии поясничного отдела

Острые болевые приступы стреляющего характера часто возникают на фоне постоянных или периодических тупых болей в пояснице, отдают в ягодицу, нижнюю конечность, реже – нижнюю часть живота. Боль обычно усиливается в положении стоя, при наклонах, вращении корпуса. Иногда затрудняет выпрямление туловища, вызывает хромоту. Возможны судороги в икроножных мышцах, онемение, слабость в ногах.

Осложнения

При продолжительном течении отмечается прогрессирование дистрофических процессов с образованием протрузий, грыж, возникновением остеопороза. Типичным осложнением дорсопатий являются двигательные, чувствительные и смешанные неврологические нарушения. Возможно формирование функционального сколиоза, развитие психических расстройств (депрессии, невроза, ипохондрии), обусловленное длительным сохранением болей.

Диагностика

Первичная диагностика дорсопатии осуществляется врачами-неврологами. При необходимости к обследованию привлекают нейрохирургов, ортопедов-травматологов, других специалистов. Диагностическая программа включает:

- Сбор жалоб и анамнеза. Врач выясняет время и обстоятельства появления симптомов, динамику их развития, связь с внешними обстоятельствами. Устанавливает факторы, способствующие появлению болезни, возникновению обострений. Оценивает влияние патологии на качество жизни больного, отношение пациента к своему заболеванию.

- Нейроортопедический осмотр. Предполагает исследование осанки с использованием двух электронных весов, курвиметрию, определение объема активных и пассивных движений, исследование мышечного тонуса, выявление триггерных болевых точек.

- Рентгенография. Включает обзорные снимки всего позвоночного столба, прицельные рентгенограммы пораженного отдела, часто дополняется функциональными пробами. Рентгенологическое исследование обнаруживает травматические повреждения и их последствия, костные разрастания, изменения структуры кости, врожденные аномалии, стеноз.

- КТ позвоночника. Применяется на заключительном этапе диагностического поиска. Дополняет результаты рентгенографии, позволяет уточнить расположение, размеры, конфигурацию патологического очага, его взаимоотношения с соседними структурами, спланировать хирургическое вмешательство либо уточнить тактику консервативной терапии.

- МРТ позвоночника. Хорошо отображает межпозвонковые диски, связки, хрящи, нервы, сосуды, спинной мозг и его оболочки, окружающие мышцы, жировую клетчатку. Дает возможность детально оценивать состояние мягкотканных структур, выявлять травмы, воспалительные, дегенеративные заболевания, аномалии развития, опухоли.

- Нейрофизиологические методики.Электромиография, электронейрография, исследование соматосенсорных вызванных потенциалов назначаются для определения уровня, топики, характера и распространенности поражения, оценки состояния мышц, проводящих путей, дифференциальной диагностики, обнаружения субклинических форм заболевания, отслеживания динамики.

В процессе диагностики используются опросники, тесты, специальные шкалы: шестибалльная оценка мышечной силы, индекс мышечного синдрома, шкала оценки вертеброневрологических симптомов, опросник нейропатической боли, Освестровский опросник. Дифференциальную диагностику проводят между различными дорсопатиями.

Лечение дорсопатий

Консервативная терапия

Лечение этой группы патологий чаще консервативное, как правило, осуществляется в амбулаторных условиях. Основными принципами терапии дорсопатий являются раннее начало, комплексный подход, мероприятия, направленные на устранение болевого синдрома, сочетание симптоматических и патогенетических методик. Консервативное лечение дорсопатий включает следующие медикаментозные и немедикаментозные методы:

- НПВС. Назначаются короткими курсами перорально, реже внутримышечно в период обострения для снижения интенсивности болевого синдрома, уменьшения воспаления. При необходимости могут длительно использоваться в виде местных средств.

- Миорелаксанты. Рекомендуются для уменьшения интенсивности мышечных спазмов, устранения рефлексогенного компонента болевого синдрома.

- Блокады с кортикостероидами. Показаны при сильных болях, которые не устраняются другими препаратами. Бетаметазон, дексаметазон, другие средства вместе с местным анестетиком вводят в зону поражения.

- Медикаменты для стимуляции восстановления. Для стимуляции репарации, активизации биохимических процессов в нервной ткани, восстановления хрящей применяют витамины группы В, хондропротекторы, анаболические, сосудистые препараты.

- Успокоительные средства. Для профилактики депрессивных расстройств используют травяные сборы, мягкие транквилизаторы, антидепрессанты. Лекарства данных групп также уменьшают выраженность психогенных мышечных спазмов.

- Тракционная терапия. Сухое и подводное вытяжение способствует расслаблению мышц, увеличению расстояния между позвонками. Устраняет компрессию нервов и сосудов, снижает выраженность болей, улучшает кровоснабжение.

- Физиотерапия. Пациентам назначаются электрофорез, магнитотерапия, лазеротерапия, диадинамические токи, УФО, грязевые аппликации, подводный душ.

- Другие методы. Обязательной частью реабилитации являются индивидуальные комплексы лечебной физкультуры. Широко применяется массаж. По показаниям используются иглотерапия, мануальная терапия, тейпирование.

Для фиксации пораженного отдела рекомендуют ортезы. При нестерпимых стреляющих болях назначают антиконвульсанты. Пациенты находятся на диспансерном наблюдении у врача-невролога. Для предупреждения обострений курсы лечения регулярно повторяют. В период ремиссии больных направляют на санаторно-курортное лечение.

Хирургическое лечение

Абсолютным показанием к операции считается сдавление конского хвоста с нарушениями функции тазовых органов, потерей чувствительности аногенитальной зоны, парезом стоп. В качестве относительного показания рассматривается неэффективность консервативной терапии в течение 6 месяцев. С учетом характера патологии выполняются следующие вмешательства:

- при межпозвоночных грыжах: дискэктомия, микродискэктомия, нуклеопластика, радиочастотная денервация фасеточных суставов;

- при сколиозе: коррекция с использованием торакального, дорсального или торакофренолюмботомического доступа;

- при стенозе: фасетэктомия, ламинэктомия, пункционная декомпрессия диска;

- при нестабильности: межтеловой спондилодез, транспедикулярная фиксация, фиксация кейджами и пластинами.

В послеоперационном периоде назначаются реабилитационные мероприятия, включающие медикаментозную терапию, ЛФК, физиотерапию. Объем и продолжительность восстановительного периода определяются видом операции, тяжестью неврологических расстройств, возрастом больного, другими факторами.

Прогноз

При острых дорсопатиях, обусловленных функциональными нарушениями (например, вследствие перегрузки либо переохлаждения) возможно полное выздоровление. При хронических процессах, сопровождающихся органическими изменениями позвоночного столба и смежных анатомических структур, своевременное адекватное лечение позволяет устранить или существенно уменьшить боли, обеспечить длительное сохранение трудоспособности, привычной активности.

Профилактика

Профилактические мероприятия предполагают формирование расписания учащихся с учетом официальных рекомендаций, использование функциональной мебели, обеспечение соответствующих условий труда на производстве, минимизацию стрессов, сохранение достаточной физической активности. Лицам с диагностированной дорсопатией, склонностью к заболеваниям соединительной ткани необходимо наблюдаться у невролога или ортопеда.

3. Клиническая нейротравматология и нейроортопедия. Руководство/ Соков Л.П., Соков Е.Л., Соков С.Л. – 2004.

Дорсопатия позвоночника

Термин «дорсопатия позвоночника» возник от латинского dorsum – спина, хребет и суффикса – pаth –болезнь. Таким образом, диагноз дорсопатия означает заболевание, при котором происходит повреждение позвоночника.

По видам нарушений, которые могут произойти с хребтом, выделяют несколько видов дорсопатий.

Деформирующая дорсопатия

Термин объединяет заболевания, связанные со смещением позвонков или дегенеративно-дистрофическими изменениями межпозвонковых дисков.

Смещение позвонков относительно друг друга в шейном и поясничном отделе с формированием болей выраженного прогиба кпереди называется лордоз, выпячивание грудного отдела в виде горба кзади носит название кифоз. Также на всем протяжении позвоночного столба может сформироваться полисегментарная дорсопатия, которая деформирует хребет сразу в нескольких направления – сколиоз.

Вариант деформирующей дорсопатии

роме этого, может происходить выскальзывание позвонка со своего места в переднем или заднем направлении – анте- и ретролистез.

Причиной таких состояний является повышенная осевая нагрузка на позвоночник, неправильная осанка, патологически неверное положение тела за столом, во время работы, гипертонус отдельных групп мышц, а также заболевания хрящей, связок или костных сегментов позвоночника. У женщин в менопаузе появляется еще один фактор риска развития этого недуга – увеличение хрупкости костной ткани, то есть остеопороз позвонков. Постепенная утрата кальция делает сегменты позвоночника более хрупкими и восприимчивыми к нагрузкам. В результате этого позвонки легко деформируются, дают трещины или переломы. У многих женщин после 60 лет этот процесс заметен уже внешне. Рост значительно уменьшается, женщина постоянно сутулится, а на спине формируется «горб». Дорсопатия в этом случае проявляет себя слабыми ноющими болями, которые могут обостряться на смену погоды, при переохлаждении, стрессе.

Деформации, происходящие с позвоночником, как правило, возникают на фоне дегенеративных изменений в межпозвонковых дисках. Остеохондроз приводит к постепенному высыханию хрящевых прокладок между сегментами хребта. В результате уменьшения межпозвонкового пространства появляются следующие симптомы:

- постоянная ноющая боль (от соприкосновения и трения тел позвонков дурр о друга);

- острая боль при образовании грыжи межпозвонкового диска (выпячивание внутреннего ядра);

- парез или паралич тела и конечностей (стеноз спинного мозга при образовании грыжи или кальцинатов на внутренней поверхности спинномозгового канала);

- острая жгущая боль, онемение, утрата чувствительности, ощущение «мурашек» по ходу нерва, корешок которого ущемляется позвонками (например, при ущемлении седалищного нерва сегментами пояснично-крестцового отдела возникает люмбоишиалгия – боль в пояснице и нижней конечности со стороны поражения).

Деформирующая распространенная дорсопатия затрагивает несколько сегментов, а то и отделов позвоночника. С течением времени заболевание усугубляется. При наличии остеохондроза постепенно межпозвонковые диски истончаются настолько, что тела позвонков могут соприкасаться. Для защиты их поверхностей от трения происходит отложение солей кальция – образование остеофитов. Но, к сожалению, такие костяные наросты только усугубляют ситуацию. Во-первых, остеофиты соседних позвонков могут срастаться между собой, ограничивая подвижность позвоночника, во-вторых, кальцификаты механически давят на корешки спинномозговых нервов и сосуды, вызывая определенные симптомы в зависимости от локализации.

Спондилез шейного отдела приводит к появлению головных болей в затылке, онемению плечевого пояса и рук

Присоединение воспаления фасеточных суставов, которыми соединяются позвонки (спондилоартроз), усугубляет течение заболевания. Дорсалгия сопровождается ограниченной подвижностью на шейном уровне, болевым синдромом. Более детально о дорсопатии шейного отдела позвоночника рассказано здесь.

Дорсопатия ГОП (грудного отдела позвоночника, о которой подробнее можно узнать из этой статьи), кроме болевых ощущений, вызывает и другие расстройства. При сдавлении артериальных сосудов, проходящих в специальных каналах боковых отростков грудных позвонков, возникает симптомокомплекс позвоночной артерии. Пациент испытывает головную боль в затылочной области, головокружение, нарушение зрения и слуха, координации, кратковременные эпизоды потери сознания.

Шейно-грудная дорсопатия приводит к нарушению акта глотания (дисфагия), онемению и слабости верхних конечностей, появлению болевого синдрома в груди, между лопатками и в межреберье по типу боли от инфаркта. Пациенты могут испытывать ноющие боли в области сердца и принимать их за кардиальную патологию. Также может нарушаться процесс дыхания из-за болезненного сокращения диафрагмы. Длительная компрессия (сдавление) корешков спинномозговых нервов при деформирующем типе дорсопатии приводит к развитию радикулопатий, то есть изменению структуры нервных волокон.

Как следствие, возникает:

- онемение и ограничение подвижности верхних конечностей;

- болезненность в воротниковой зоне;

- усиление боли при пальпации остистых отростков сегментов шейного и грудного отдела;

- головокружение и резкая боль при наклоне или повороте головы в сторону повреждения;

- рефлекторное повышение артериального давления от сдавливания церебральных кровеносных сосудов, ускорение сердцебиения;

- затруднение при попытке поднять лицо вверх.

Люмбалгия – боль в пояснице при заболеваниях позвоночника

Наиболее распространена дорсопатия поясничного отдела (о ней можно детально узнать здесь). Именно в этом месте позвоночник человека испытывает наибольшую нагрузку, связанную с прямохождением. Остеохондроз или другое деформирующее заболевание вызывает боль в поясничном отделе (люмбалгия), защитный спазм и напряжение мышц поясницы, нарушение функции мочеиспускания и дефекации, снижение мужской потенции и нарушение менструального цикла у женщин, онемение в верхней части ягодиц, бедер, икроножных мышц, стопы.

Вертеброгенная дорсопатия

Учитывая то, что vertebra на латыни означает «позвонок», то дорсопатии этого вида объединяют группу заболеваний, которые вызывают изменения сегментов позвоночника. К ним относятся:

Дорсопатия причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Дорсопатия — общее название для дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, околопозвоночных тканей. Основным моментом в возникновении считается постоянная перегрузка в позвоночно-двигательном сегменте, неспособность сердечно-сосудистой системы обеспечить кровоснабжение тканей и органов, замедленный обмен веществ. Дорсопатия в определенном возрасте возникает у каждого, преимущественно, после 35-40 лет. К более раннему появлению предрасполагают травмы, сколиоз, аномалии строения позвоночника, малоподвижный образ жизни, дефицит витаминов.

Симптомы дорсопатии

Все дегенеративно-дистрофические изменения в опорно-двигательном аппарате начинаются с боли в пораженном сегмента. По характеру бывает: острая, колющая, режущая, тупая, простреливающая, постоянная или возникает периодически. Как правило, болевой синдром усиливается после физических нагрузок, поднятии тяжестей, и проходит во время отдыха. К другим общим проявлениям дорсопатии относят:

- мышечную слабость;

- миотонический синдром (затрудненное расслабление мышц после их сокращения);

- расстройство чувствительности;

- ощущения покалывания, ползания мурашек, онемения;

- ломоту в теле;

- снижение объема движений в месте повреждения;

- сухость кожи;

- истончение мышц рук и ног.

Специфические симптомы дорсопатии связаны с местом поражения:

- дорсопатия шейного отдела позвоночника характеризуется болезненными ощущениями в области шеи, переходящими на предплечье, дистальные отделы верхних конечностей. Беспокоят головные боли, головокружения, тошнота, шум в ушах, мелькание мушек, расстройство зрения;

- дорсопатия грудного отдела позвоночника складывается из интенсивной боли за грудиной, которая усиливается при глубоком дыхании, кашле, чихании, распространяется по ребрам вниз живота, отдает в спину. Проявляется симптомами стенокардии;

- дорсопатия поясничного отдела позвоночника начинается с внезапной боли в пояснице, нижних конечностях, из-за чего больному сложно вставать, сидеть, ходить, разогнуть спину, наклонить, поднять ногу. Визуально наблюдается перекос туловища в здоровую сторону, изменяется походка, снижается объем движений.

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 24 Марта 2021 года

Дата обновления: 10 Февраля 2022 года

Содержание статьи

Причины дорсопатии

Наиболее часто дорсопатия возникает на фоне дегенеративно-дистрофических изменений в позвонках и межпозвонковых дисках, ущемления нервных окончаний, и указывает на остеохондроз, спондилоартроз, спондилез, артриты, артрозы, остеопороз, аномалии развития позвоночника, межпозвоночную грыжу, протрузии.

Определенная роль в развитии дорсопатии принадлежит таким заболеваниям и состояниям, как:

- малоподвижный образ жизни;

- плохое питание;

- злоупотребление алкоголем, сигаретами, наркотиками;

- наличие очагов хронических инфекций в организме;

- неравномерная нагрузка на позвоночник;

- длительное положение тела в неудобной позе;

- неправильный обмен веществ;

- дефицит витаминов, микроэлементов;

- травмы позвоночного столба;

- нарушения осанки;

- неблагоприятные экологические условия, как жара, холод, повышенная влажность;

- сахарный диабет;

- заболевания сердечно-сосудистой системы;

- наследственность.

Разновидности

Классификацию дорсопатии проводят по разным признакам:

- в зависимости от локализации процесса выделяют дорсопатию шейного отдела позвоночника, дорсопатию грудного отдела позвоночника, дорсопатию пояснично-крестцового отдела позвоночника;

- по характеру изменений позвоночного столба: деформирующая — характеризуется истончением, разрушением межпозвонковых дисков, смещением позвонков, сюда же относят кифоз, сколиоз, лордоз; дискогенная — подразумевает разрыв фиброзного кольца с последующим выпячиванием межпозвоночного диска, чаще наблюдается при грыжах, протрузиях; вертеброгенная — патологические изменения затрагивают непосредственно сам диск, происходит ущемление спинного мозга, спинномозговых корешков, развивается вследствие травм, инфекций;

- по протяженности поражения: ограниченная, с локализацией в пределах одного-двух позвонков; распространенная — в патологический процесс вовлекаются одновременно позвонки из разных отделов позвоночника; полисегментарная — поражаются одновременно все четыре сегмента позвоночного столба;

- по варианту течения: острая и хроническая.

Диагностика

Заподозрить дорсопатию можно в ходе комплексного обследования. Первичный осмотр проводит врач-невролог. В процессе изучает историю болезни, определяет болезненные места и мышечный тонус, кожную чувствительность, характер боли, ограничение подвижности.

Визуализировать дегенеративно-дистрофические изменения в опорно-двигательном аппарате можно при помощи методов аппаратной диагностики: рентгенографии, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии. В некоторых случаях, чтобы поставить точный диагноз может понадобиться консультация вертебролога, ортопеда, кардиолога, эндокринолога, травматолога.

В сети клиник ЦМРТ определить дорсопатию и выбрать наиболее эффективный курс лечения помогают следующие методы исследования:

Дорсопатия: причины и лечение дорсопатии в домашних условиях

Дорсопатия (от лат. dorsum – спина) – обобщенное название различных патологий позвоночника, мягких тканей спины (паравертебральных мышц, связок и т.д.).

Обобщающий признак различных видов дорсопатии – это болевые синдромы в области туловища (шейный отдел, спина, поясница), не связанные с заболеваниями внутренних органов. Причиной боли при дорсопатии являются дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, а также поражения мягких тканей спины (паравертебральных мышц, связок и т.д.). Основные проявления – боли в спине и ограничение подвижности позвоночника.

Для дорсопатий характерно хроническое течение с обострением болевого синдрома.

Классификация дорсопатий

Дорсопатия может быть вызвана дегенеративными и воспалительными процессами различных структур позвоночника: межпозвонкового диска, межпозвонковых суставов, связок позвоночника, паравертебральных мышц. Вовлечение в процесс спинномозговых корешков или спинного мозга дает очаговую неврологическую симптоматику.

Согласно международным стандартам, все виды дорсопатии можно разделить на три большие группы:

- деформирующие дорсопатии- патологические деформации позвоночного столба, обусловленные дистрофическими изменениями в межпозвонковых дисках (без нарушения целостности фиброзного кольца, без протрузий и грыж пульпозного ядра). В эту группу включаются лордоз, кифоз, сколиоз, спондилолистез (смещение одного из позвонков относительно другого), остеохондроз и подвывихи;

- спондилопатии – включают все виды воспалительных, дегенеративных и травматических спондилопатий;

- прочие дорсопатии – это дискогенные дорсопатии с прогрессирующими дегенеративно-дистрофическими изменениями в межпозвонковых дисках (фиброзном кольце и пульпозном ядре) с протрузией, межпозвонковыми грыжами, а также различные виды дорсалгий, т.е. болевые синдромы в области шеи, туловища и конечностей без смещения межпозвонковых дисков, без нарушения функций спинномозговых корешков или спинного мозга.

Локализация дорсопатии

В зависимости от локализации выделяют:

- дорсопатию шейного отдела позвоночника,

- дорсопатию поясничного отдела позвоночника,

- дорсопатию грудного отдела позвоночника

Многие клиницисты используют такие локально-синдромальные характеристики, как радикулопатия, цервикалгия, люмбалгия, торакалгия, ишиас.

Симптомы дорсопатии

Основными симптомами дорсопатии являются:

- постоянные ноющие боли в спине, напряжение и болезненность на стороне поражения в мышцах шеи, надплечья, спины и конечностей;

- усиление болей при резких движениях, физической нагрузке, поднятии тяжестей, кашле и чихании;

- чувство онемения и ломоты в конечностях, парезы (нарушения чувствительности), слабость в мышцах (вплоть до паралича), со снижением рефлексов и гипотрофиями мышц рук и/или ног;

- спазмы мышц, ограничение подвижности, уменьшение объема движений;

- локальные изменения мягких тканей: сосудистые, дистрофические изменения, нейромио- и нейроостеофиброз.

В зависимости от локализации дорсопатии возможны следующие симптомы:

- при дорсопатии шейного отдела позвоночника: боли в руках, плечах, головные боли. Возможны также жалобы на шум в голове, головокружение, мелькание «мушек», цветных пятен перед глазами. В сочетании с пульсирующей головной болью это дает основание предполагать так называемый «синдром позвоночной артерии» (одно из осложнений шейной дорсопатии).

- при дорсопатии грудного отдела позвоночника: боль в области грудной клетки, в области сердца и других внутренних органов;

- при дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника: боль в пояснице, иррадиирующая в крестец, нижние конечности, иногда в органы малого таза;

- при поражении нервных корешков (грыжи межпозвонковых дисков, остеохондроз, спондилолистез, спондилоартроз): стреляющая боль и нарушение чувствительности, гипотрофия, гипотония, слабость в иннервируемых мышцах, снижение рефлексов.

По механизму возникновения боли при дорсопатии можно выделить следующие виды болей:

- локальная боль – обычно постоянная, с локализацией в области поражения позвоночника, изменяется в зависимости от положения тела;

- отраженная (проекционная) боль – по характеру близка к локальной, но распространяется по ходу пораженного нерва;

- невропатическая (корешковая) боль – «стреляющая боль», может быть тупой, ноющей, но при движении, а также кашле, чихании значительно усиливается и становится острой («прострел»). Возможны нарушения чувствительности, гипотрофия, гипотония, слабость в иннервируемых мышцах, снижение рефлексов.

- некорешковая боль – боли вследствие мышечного спазма, гипертонуса мышц (психогенная боль).

Клинические проявления дорсопатии

Клинически дорсопатия проявляется в виде:

- рефлекторного синдрома (90% случаев)

- компрессионного синдрома (5-10% случаев).

Рефлекторные синдромы при дорсопатии (мышечно-тонические, нейрососудистые и нейродистрофические) возникают вследствие раздражения болевых рецепторов в мышцах спины в результате действия каких-либо патологических факторов (ущемление, воспаление либо раздражение) и сопровождаются рефлекторным мышечным спазмом. Однако мышечный спазм сам по себе является причиной дополнительного болевого импульса, в результате возникает порочный круг «боль – мышечный спазм – боль».

Компрессионные синдромы при дорсопатии обусловлены механическим воздействием грыжевого выпячивания, костных разрастаний или другой патологической структуры на корешки, спинной мозг или сосуды. Соответственно, компрессионные синдромы делят на корешковые (радикулопатии – ущемление корешка спинного нерва), спинальные (миелопатии – компрессия спинного мозга) и нейрососудистые (компрессия позвоночной артерии).

Что касается миелопатии, то она чаще наблюдаются в шейном, реже в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Миофасциальные боли при дорсопатии

В диагностике дорсопатии часто недооценивается роль миофасциальных болевых синдромов (миозита или миалгии, страдают от 35 до 85% населения). Суть миофасциального болевого синдрома заключается в том, что мышца страдает первично, а не вслед за морфологическими или функциональными нарушениями в позвоночнике. В патологический процесс может вовлекаться любая мышца или группы мышц.

Одна из наиболее частых причин миофасциальных болей – острое перерастяжение мышц. Обычно больной точно помнит, какое движение или действие вызвало появление боли. Также миозит может развиваться и на фоне постоянного перенапряжения группы мышц, либо переохлаждения.

Для постановки диагноза миофасциального болевого синдрома необходимо выявить следующие клинические признаки:

- при пальпации мышца спазмированная;

- в пределах спазмированной мышцы четко определяются зоны еще большего мышечного уплотнения – триггерные точки, отличающиеся особой болезненностью.

Причины возникновения дорсопатии

Самой частой причиной дорсопатий являются:

- остеохондроз позвоночника – дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках с последующими деформациями тел смежных позвонков (спондилеза), межпозвонковых суставов (спондилоартроз) и связочного аппарата позвоночника;

- миофасциальные синдромы

Возникновению и развитию дорсопатии способствуют:

- гиподинамия (низкая двигательная активность);

- дегенеративно-дистрофические процессы в позвоночнике и прилежащих к нему тканей, вызванные внешними факторами и возрастными изменениями (остеохондроз);

- нарушение осанки (сколиоз, кифосколиоз, сутулость);

- частые простудные заболевания, ожирение, болезни желудочно-кишечного тракта, однообразное или скудное питание;

- злоупотребление алкоголем, курение, а также пристрастие к жареной, копчёной пище, солениям, пряностям и к продуктам, богатым пуриновыми основаниями

- постоянная работа в неблагоприятных метеоусловиях, когда низкая температура сочетается с большой влажностью воздуха;

- вибрация;

- незаметная неравномерная нагрузка на позвоночный столб из-за действия самых разных факторов (например, неправильное положение позвоночника при работе и других ежедневных видах деятельности);

- длительное пребывание тела в физиологически неудобных положениях: многочасовое сидение согнувшись за письменным столом в школе, институте, дома, на работе – в автомобиле, за компьютером, за чертежной доской, стояние у станка, за прилавком и т. д.

- наследственность (наследственная предрасположенность реализуется через особенности соматогенной, психогенной, гормональной, иммунологической, биохимической конституции, в том числе соединительной (хрящевой) ткани).

На первом месте по частоте встречаемости стоят поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника (60-80%), а на втором – шейного отдела позвоночника (около 10%).

Лечение дорсопатии

Оперативное лечение дорсопатии требуется достаточно редко. Лечение дорсопатии и её осложнений проводят обычно с помощью консервативных методов, направленных на устранение болевого синдрома, нарушений функции спинномозговых корешков и предупреждение прогрессирования дистрофических изменений в структурах позвоночника.

Методика лечения дорсопатии в каждом конкретном случае зависит от причины и степени выраженности болевых синдромов. Оптимальным является комплексный подход, основанный на сочетании различных методов лечения. Правильный выбор методик позволяет добиться самых стойких результатов.

При лечении дорсопатии применяются следующие лекарственные средства и методы лечения:

- нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – применяются в стадии обострения для уменьшения боли и подавления воспалительных процессов в зоне пораженных позвонков;

- миорелаксанты – применяются при сильных мышечных спазмах, расслабляянапряженные мышцы спины, существенно снижают боль;

- тракционное лечение дорсопатии (лечение вытяжением). При применении этого метода лечения дорсопатии происходит растягивание околопозвоночных тканей, связок, мышц, в результате чего расстояние между отдельными позвонками увеличивается на 1-4 мм (в среднем на 1,5 мм). В случае компрессии нервного корешка или кровеносных сосудов в позвоночном канале грыжей диска или остеофитом вытяжение способствует уменьшению сдавливания или его полному устранению;

- успокаивающие средства также рекомендуются при лечении дорсопатии, т.к. постоянная боль приводит к взвинченности и утомлению нервной системы. Кроме того, успокаивающие препараты позволяют снизить психогенные мышечные спазмы;

- для лечения дорсопатии назначаются различные виды физиотерапевтических процедур (ультрафиолетовое облучение, дарсонвализация, электрофорез, фонофорез, воздействие магнитного поля, ультразвук, диадинамические токи, подводный душ, массаж, грязевые аппликации и др.);

- находят применение в лечении дорсопатии мануальная терапия, иглорефлексотерапия;

- после снятия болевых ощущений при лечении дорсопатии рекомендуются препараты для ускорения восстановительных процессов – биогенные стимуляторы, витамины группы В, анаболические препараты, сосудистые препараты (улучшают питание нервных корешков и кровоснабжение позвоночника). На этой стадии очень полезна и лечебная физкультура.

Важно помнить, что применяемые при терапевтическом лечении дорсопатии НПВС, анальгетики, спазмолитики эффективны, но при длительном применении могут нанести вред организму. А при некоторых заболеваниях ЖКТ многие из этих препаратов вообще противопоказаны.

Поэтому очень важная задача – минимизировать побочные эффекты, а, следовательно, и вред, наносимый организму, не снижая эффективности лечения. В этом может помочь препарат нового поколения – обезболивающий противовоспалительный лечебный пластырь ДОРСАПЛАСТ.

Лечение дорсопатии лечебным противовоспалительным пластырем ДОРСАПЛАСТ

Высокую эффективность при лечении многих видов дорсопатии показал лечебный обезболивающий противовоспалительный пластырь ДОРСАПЛАСТ.

Благодаря одновременному воздействию двух физиотерапевтических факторов – глубокое мягкое согревающее тепло инфракрасного излучения и воздействие магнитного поля со специально подобранными характеристиками – этот инновационный препарат позволяет снять боль и воспаление, улучшить кровообращение в пораженном участке, снизить дозу обезболивающих и противовоспалительных средств.

Лечебный обезболивающий противовоспалительный пластырь ДОРСАПЛАСТ может применяться как при комплексном лечении дорсопатии, так и при монотерапии многих видов дорсопатии. Пластырь накладывается на шейный, грудной или поясничный отдел позвоночника – в зависимости от вида заболевания и локализации боли.

Для снятия острой симптоматики при лечении дорсопатии лечебный пластырь применяют от 3 до 5 дней. Продолжительность курсового лечения – от 9 дней. Обычно рекомендуется использовать лечебный пластырь с утра на 12 часов, но возможно применять его и на ночь.

Высокая эффективность, уникальность состава, длительное (до 12 часов!) лечебное воздействие, удобство применения и доступная цена делают ДОРСАПЛАСТ средством выбора в лечении большинства видов дорсопатии различной этиологии.

Дорсопатия позвоночника – что это такое

Дорсопатия – это общее название заболеваний позвоночника и мягких близлежащих тканей, на фоне которых наблюдается болезненность в туловище и конечностях. Дорсопатии часто связаны с нарушением осанки и не имеют отношения к патологиям внутренних органов. Любая дорсопатия позвоночника характеризуется болезненностью в области спины или мышц. Часто связана с ограничением подвижности и приносит хронический дискомфорт при стоянии или длительном сидении. Следует узнать, какие причины дорсопатии наиболее распространены, и как лечить заболевание.

Что за болезнь дорсопатия

В перечень дорсопатий входят воспалительные, дегенеративные, наследственные, посттравматические и прочие патологии позвоночника, которые сопровождаются выраженным болевым синдромом. Эта группа заболеваний занимает первое место по распространенности среди различного типа патологических синдромов в области спины и позвоночника. Запущенные дорсопатии часто приводят к инвалидности, серьезным проблемам с сердечно-сосудистой и дыхательной системой. Чаще диагностируют группу болезней у лиц старшего возраста, но дорсопатия нередко встречается у молодых взрослых и детей.

В большинстве случаев дорсопатия связана с рефлекторным синдромом, который возникает в ответ на раздражение нервных окончаний на фоне воспаления, защемления или перенапряжения мышц. В ответ на сильное раздражение возникает рефлекторный спазм мышц, что и вызывает патологический синдром. Одни мышцы зажимаются, а другие начинают пребывать в гипотонусе. В результате нагрузка на позвоночник распределяется неправильно, что приводит к стойким осложнениям во всем опорно-двигательном аппарате.

Порочный круг замыкается на работе нервной системы. Спазмированная мышца стает болезненной, из-за чего в мозг посылается сигнал о дополнительном сжатии. Так работает нервная система, включая механизм самозащиты. Выходит, что мышечный спазм только усиливается при нарастании боли. При появлении подобных симптомов важно выявить причину, вызвавшую патологический мышечный спазм, чтобы ее устранить.

У каждого десятого пациента, страдающего от симптомов дорсопатии, наблюдается рефлекторный синдром, связанный со сдавливанием спинного мозга, нервных корешков либо позвоночной артерии. Компрессия вызвана воспалением, травмой либо грыжей. Реже наблюдаются анатомические аномалии, связанные с патологическим костным разрастанием.

Если происходит раздражение болевых рецепторов на уровне рефлекторного синдрома, то автоматически появляется асептическое воспаление. С рецепторов подаются сигналы в головной мозг о выбросе противовоспалительных соединений в синапсах. Происходит стимуляция соседних нейронов, ядра таламуса, что запускает выброс провоспалительных цитокинов в пораженном месте. На фоне активного воспаления появляется хронический патологический процесс, в результате которого здоровая мягкая ткань замещается коллагеновыми волокнами.

Классификация дорсопатии

В зависимости от течения болезни, по степени проявления различают три варианта развития заболевания:

- Острое проявление болезни. Длится не более 2-3 недель.

- Подострое течение. Боль умеренная, проходит в среднем за 1-3 месяца.

- Если длительность дискомфортных ощущений превышает 16 недель, то речь идет о хроническом течении. В таком случае боль приобретает вялый и тянущий характер и слабо беспокоит пациента.

Согласно классификации МКБ-10, различают 3 вида дорсопатий позвоночника:

- Деформирующего типа. Характерны заболевания для дистрофических и деформирующих процессов, происходящих в позвоночнике. Примеры – остеохондроз, спондилолистез, все виды искривлений (кифоз, сколиоз, лордоз), подвывихи. Этот тип относится к наиболее распространенным дорсопатиям.

- Спондилопатии. Характеризуются возникновением дистрофических изменений в позвоночнике с уменьшением его подвижности. Пример – нейродегенеративные процессы, вызванные травмой, остеомиелит, спинальный стеноз, воспаление дисков; переломы, спровоцированные мышечным перенапряжением.

- Прочие дорсопатии. Характеризуются появлением дегенеративных процессов в позвоночнике, связанных с формированием грыжи либо протрузии. Пример – межпозвоночные грыжи в шейном либо поясничном отделе, грыжа Шморля. Данный тип относится к дискогенным дорсопатиям.

В группы дорсопатий отдельно включены дорсалгии. Это болевой процесс, связанный с функциональным изменением в мягких тканях, межпозвоночных дисках и дугоотросчатых суставах. Отличить дорсалгию можно по отсутствию неврологических проявлений, связанных со сдавливанием нервных корешков в области спинного мозга.

Учитывая локализацию дискомфортных ощущений, выделяют такие варианты появления болей при дорсалгии:

- Местные – в зоне поражения.

- Отраженные либо проекционные – обычно распространяются по ходу нерва.

- Корешковые – возникают при сдавливании нервного корешка и сопровождаются мышечной слабостью, расстройством чувствительности, снижением рефлексов.

- Являются симптомом мышечного спазма.

Чаще всего появляется смешанная боль различного происхождения. Пример – при защемлении нервного корешка появляется сильная локализированная боль в спине, сопровождающаяся мышечным спазмом и отдачей в другие участки тела.

Причины дорсопатии

В большинстве случаев причины дорсопатий связаны с резким изменением образа жизни, получением травмы, гиподинамией. Если человек вынужден пребывать длительное время в нефизиологических позах, то со временем может возникнуть мышечный дисбаланс и нарушение осанки, которые также относятся к дорсалгиям.

Основные причины дорсопатий включают:

- Особенности работы и учебы. Длительное пребывание в сидячем положении из-за обучения в школе или институте приводит к неправильному перераспределению нагрузки на позвоночник. Это приводит к формированию патологической осанки, чаще сколиоза. Механизм развития патологии заключается в том, что сильные мышцы тянут хребет на себя в неправильное положение, когда ослабленные не могут его удерживать, поэтому и возникает искривление.

- Малоподвижный образ жизни. Если человек перестает много ходить и не занимается физической культурой, то возникает сильная растренированность, которая приводит к тому, что мышечный каркас ослабевает, а на позвоночник ложится избыточная нагрузка, что в результате приводит к грыжам, травмам, растяжениям.

- Физическая перегруженность. Появление грыж и травм, связанных с усиленной физической нагрузкой, обычно ассоциируется с профессиональным спортом, тяжелыми занятиями в тренажерном зале, подъемом большого веса на вредной работе. Важно грамотно дозировать нагрузку, не допуская растренированности и перетренированности организма.

- Наследственность. Некоторые виды дорсалгий могут передаваться по наследству, если близкие родственники от них страдали. Отдельно стоит упомянуть о врожденных генетических дефектах (пример – аномалия тропизма). При таких болезнях риск возникновения дорсалгии в будущем значительно выше, нежели у других людей.

- Лишняя масса тела. Большой вес создает дополнительную нагрузку на суставы и хребет. Если человек еще и ведет малоподвижный образ жизни, ситуация значительно усугубляется, так как мышцы пребывают в ослабленном состоянии.

- Сильный психический стресс. Если человек постоянно испытывает психологический дискомфорт, то это приводит к рефлекторному сжатию мышц спины в области трапеции и шеи, что при длительном течении способно вызвать некоторые неврологические проблемы – скачки давления, головную боль, нехватку воздуха, головокружение. Данное явление связано с тем, что мышцы шеи могут пережимать сосудистое русло.

Иногда дорсалгия связана с плоскостопием, проблемами с нижними конечностями и ношением неудобной обуви. Болезнь нередко возникает после неправильного подъема тяжестей. Повышает риск появления патологической боли в спине беременность, курение, злоупотребление спиртного и неправильное питание.

Симптомы дорсопатии

В большинстве случаев пациента беспокоит шейный и поясничный отдел позвоночника, так как они являются самыми подвижными сегментами хребта. Чем больше подвижность в хребте, тем выше риск получения травмы или какого-либо функционального заболевания. Дискомфорт при наличии симптомов дорсопатии обычно носит ноющий, стреляющий характер в состоянии покоя или мышечного напряжения. При резких поворотах, наоборот, боль приобретает отдающий, резкий и колющий характер.

Пациенты часто страдают от мышечных спазмов, снижения объема движений позвоночника и конечностей. В запущенных случаях возникают болезненные судороги, наблюдается снижение чувствительности в конечностях, появляются прострелы. Если провести пальпацию пораженной мышцы, то будет ощущаться сильная болезненность при надавливании на нее. Это указывает на образование хронического спазма и триггерных точек. Дискомфорт от спазмов усиливается преимущественно при активной физической работе, включающей наклоны, повороты, сгибания.

От ноющей и хронической боли пациент больше всего страдает, если находится в неудобном статическом положении – долго сидит или стоит. При сильном гипертонусе может наблюдаться даже боль при ходьбе. В некоторых ситуациях, в условиях гиподинамии, формируется выраженная мышечная гипотрофия и нейротрофическое расстройство. Если патология связана с мышечным дисбалансом, то часто переходит в хроническую дорсопатию, так как пациенты редко обращаются к профильным специалистам с подобной симптоматикой.

При дорсопатии шейного отдела появляются боли в верхних конечностях и надплечьях. Иногда наблюдается ограничение движений в плечевых суставах, а при длительном течении патологических процессов повышается риск развития дегенеративных процессов в суставах, связанных с поражением мягких тканей. Если происходит сдавливание позвоночной артерии, пациент страдает от головной боли, головокружения, шума в голове, мелькания «мушек» перед глазами.

Если происходит поражение грудного отдела, то пациентов может мучить ложная боль в области сердца или в грудной клетке. Эти симптомы указывают на отдающий дискомфорт, что на начальных этапах затрудняет постановку диагноза, ведь сначала ищут кардиальное расстройство. Если проблемы с сердцем не находят, пациента направляют к неврологу. Часто возникают приступы межреберной невралгии (спазм блуждающего нерва). Если происходит сдавливание нервных корешков, то появляется сильная боль, нарушение координации движений и онемение конечностей.

При поражении поясничного отдела часто возникают острые, стреляющие боли внизу спины, которые могут отдавать в ягодицы, бедро или стопу (прострелы проходят по ходу нерва, расположенного между сегментами грушевидной мышцы). Пациент часто жалуется на слабость в ногах, боль внизу спины при наклонах, онемение икроножных мышц.

Осложнения

Если наблюдается продолжительное течение заболевания и пациент не лечит дорсопатию позвоночника, то она приводит к более серьезным функциональным осложнениям – появлению протрузии, грыжи или остеопороза. Типичное осложнение – развитие двигательных, чувствительных и смешанных неврологических нарушений. Иногда формируется компенсаторный сколиоз, психические расстройства, связанные с низким качеством жизни из-за хронического болевого синдрома.

Диагностика заболевания

Первичную диагностику проводит невролог или травматолог-ортопед. Реже диагностикой занимаются нейрохирурги и прочие специалисты. С помощью каких методов определяют наличие болезни:

- Сбор анамнеза и жалобы. Врач выясняет, – при каких обстоятельствах появляется боль, какой у нее характер, насколько выражен дискомфорт, где локализируется и в каких случаях он ослабевает.

- Диагностическое тестирование. При подозрении на функциональное заболевание позвоночника, врач выявляет объемы пассивных и активных движениях в пораженных участках, пальпирует болевую зону, исследует мышечный тонус и силу сокращений мускульных волокон.

- Проведение рентгена позвоночного столба. Как указывает википедия, для диагностики дорсопатии является этот метод одним из лучших, так как с помощью рентгеновского излучения можно заметить точные дегенеративные изменения и последствия искривления позвоночника. Диагноз дорсопатию обычно ставят по рентгеновскому снимку и определяют стадию запущенности заболевания.

- МРТ позвонков. Если у больных имеются признаки неврологической патологии или ушибы мягких тканей, то их отправляют на исследование в магнитно-резонансном томографе. С помощью МРТ легко определяются смещения, повреждения связок, признаки дегенеративных процессов, вот почему в сложных случаях этот метод диагностики оказывается точным.

- Определение заболевания дорсопатии методом компьютерной томографии. Если среди причин дорсопатии позвоночника имеются факторы, связанные с нарушением костной структуры (пример – компрессионные переломы), то их проще определить с помощью КТ. Рентгеновский аппарат не всегда распознает мелкие переломы, поэтому требуется более тщательная диагностика. Также с помощью КТ проводится дифференциальная диагностика дорсопатии и остеохондроза.

Помимо опроса пациента и проведения инструментальной диагностики, важно исключить развитие гормональных нарушений, ревматологических заболеваний. Для этого требуется сдать перечень исследований:

- Ревматоидные пробы.

- Общий анализ крови и мочи.

- Биохимический анализ крови.

- Антигены.

На основе полученных данных диагноз подтверждают окончательно.

Лечение дорсопатии межпозвонковых дисков

В зависимости от причины, спровоцировавшей развитие заболевания дорсопатия, назначают определенные методы лечения в комплексе и индивидуально. В большинстве случаев требуется немедикаментозная терапия. Медикаментозное лечение эффективно при формах болезни позвоночника, связанных с воспалительным процессом. Главное правило успешной медицинской помощи – комплексный подход и регулярность в терапии. В самых запущенных случаях назначают оперативное вмешательство с целью выравнивания позвоночника хирургическим путем, когда уже произошли сильные деформации в спине.

Какие методы немедикаментозного лечения являются наиболее эффективными:

- Мануальная терапия. Лечебная практика основана на применении специальных техник «вправления» позвоночника. Специалист, независимо от того, насколько зажаты мышцы, выравнивает позвоночник в правильное положение. Нельзя проводить мануальные практики в период обострения. Достаточно посещать мануальный кабинет несколько раз в году, чтобы получить хороший эффект.

- Лечебный массаж. Метод воздействия более мягкий, нежели мануальная терапия, и подходит для устранения болезненных спазмов мышц контактным путем. Специалист аккуратно разминает мышечные зажимы, благодаря чему самочувствие пациента улучшается. Также с помощью массажа улучшается местный кровоток, и нормализуются обменные процессы.

- Лечебная физкультура. Метод рабочий в дальнейшей перспективе, так как если постоянно пропускать занятия, то результата от гимнастики не будет. Важно ежедневно выполнять упражнения, и тогда в течение нескольких месяцев мышцы спины окрепнут, благодаря чему снимется нагрузка с позвоночника, и болезненные ощущения ослабнут. Рекомендуется первые несколько занятий провести у реабилитолога, чтобы он скорректировал технику выполнения и подсказал подходящий комплекс для восстановления.

- Физиотерапия. Это комбинация аппаратного и медикаментозного методов лечения. С помощью электрического тока определенной частоты воздействуют локально на пораженные участки тела, предварительно нанеся на кожу лекарственные средства с противовоспалительным действием. Достаточно провести несколько процедур, чтобы прошел дискомфорт в спине.

Если пациент страдает от сильной боли в позвоночнике, то в период обострения проводят лечение препаратами, снимающими боль, мышечный спазм и воспалительный процесс. Какие лекарственные средства могут назначить:

- Миорелаксанты.

- Нестероидные противовоспалительные средства.

- Кортикостероиды.

- Витамины группы В.

Применять медикаменты можно только после консультации врача.

Мнение редакции

Заболевание дорсопатия – это общее название различных патологических процессов в позвоночнике, связанных с деструктивными изменениями в хребте, мышечным спазмом и искривлением осанки. Если эта тема вас заинтересовала, то рекомендуем изучить другие статьи, посвященные здоровью опорно-двигательного аппарата.