Повреждение передней и задней крестообразной связки: что предлагает современная медицина?

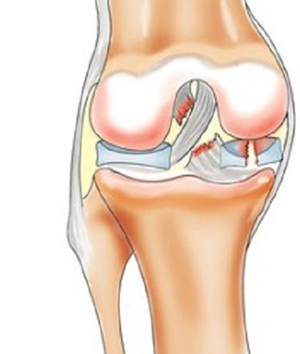

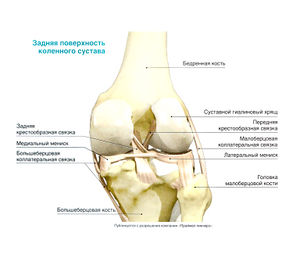

Анатомия коленного сустава крайне сложна. Это самый крупный сустав тела, специфичный по своему строению и испытывающий ежедневные большие нагрузки. Для обеспечения нормальной устойчивой походки и безболезненных нагрузок необходимо соблюдение множества факторов. Один из них — нормальная, полноценная работа связочного аппарата коленного сустава.

Стабилизирующий аппарат коленного сустава

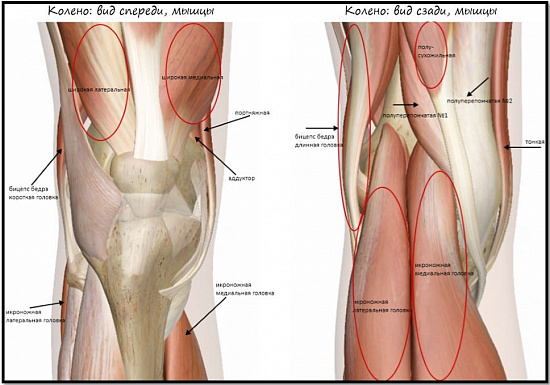

За стабильность коленного сустава отвечает множество структур, которые можно разделить на активные и пассивные стабилизаторы.

Активные — это мощный мышечно-сухожильный каркас, окружающий коленный сустав, – мышцы бедра и голени.

К пассивным стабилизаторам относится сложная система связочного аппарата коленного сустава.

Связочный аппарат колена представлен нескольким компонентами:

- крестообразные связки (передняя и задняя) – препятствуют смещению голени относительно бедра в переднезаднем направлении;

- боковые связки (наружная и внутренняя) – отвечают за боковую устойчивость, участвуют в ротационной стабильности;

- комплекс «заднелатерального угла» коленного сустава;

- ретинакулюмы («удерживатели») надколенника – стабилизируют надколенник.

Почему возникает повреждение передней крестообразной связки и как с этим справиться?

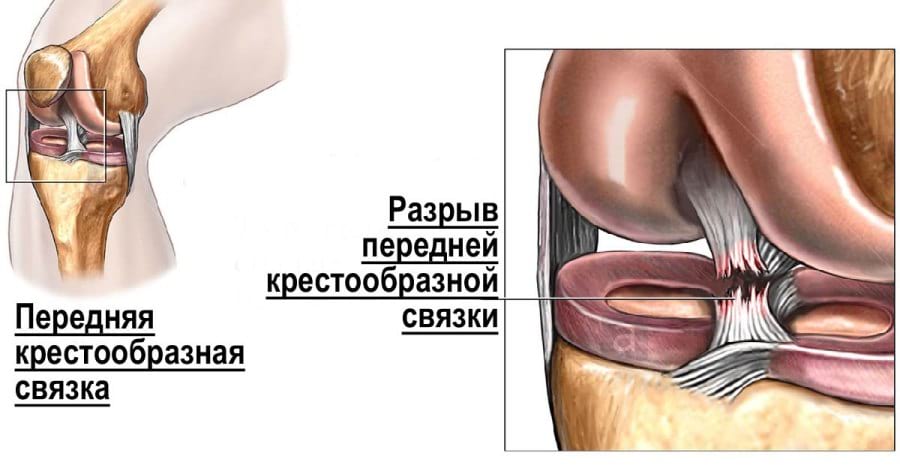

Передняя крестообразная связка (ПКС) – сухожильный тяж, растянувшийся в косом направлении от внутренней поверхности наружного мыщелка бедренной кости к межмыщелковому возвышению большеберцовой кости. Передняя крестообразная связка ответственна за ограничение переднего смещения голени относительно бедра.

По данным мировой статистики, повреждение передней крестообразной связки составляет до 46-50% во всей структуре повреждений связочного аппарата коленного сустава.

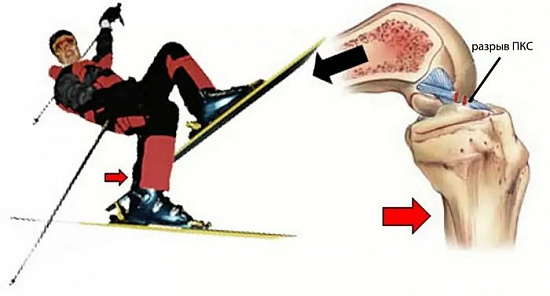

Чаще всего повреждение возникает в результате спортивной травмы, приводящей к форсированной ротации бедра относительно голени. Наиболее подвержены подобным травмам молодые пациенты, занимающиеся игровыми видами спорта: футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом и т.д.

Вторая наиболее часто встречающаяся причина — падение на горнолыжном склоне.

В первые сутки после травмы диагноз «повреждение ПКС» ставится на основании:

- Анамнеза: обстоятельств травмы, ощущений пациента в момент травмы, при попытке нагрузки конечности после травмы.

- Гемартроза — скопления жидкости с кровью в полости сустава.

- Первичного осмотра. Нередко признак нестабильности в остром периоде практически не выражен, а проявляется клинически только через несколько недель.

- Рентгенографии. Проводится в остром периоде для исключения сопутствующих костно-травматических изменений, несмотря на неинформативность.

- МРТ. В остром периоде нередко обладает низкой информативностью. Исследование целесообразнее выполнять через 2-3 недели после того, как произошло повреждение крестообразной связки (или же в эти сроки выполнять повторно для уточнения диагноза).

Лечение в остром периоде – преимущественно консервативное. Иммобилизация коленного сустава производится с целью заживления сопутствующих повреждений капсулы, боковых связок, уменьшения болевого синдрома и явлений синовита.

Анатомические особенности строения передней крестообразной связки не способствуют самостоятельному заживлению. Иными словами, разрыв передней крестообразной связки самостоятельно уже не срастется.

Консервативное (безоперационное) лечение разрыва редко бывает эффективным и приводит к множеству негативных последствий:

- Формирование хронической нестабильности и уменьшение физических возможностей пациента.

- Невозможность возврата к спортивным нагрузкам в некоторых случаях.

- Высокий риск повторных травм с повреждением уцелевших структур коленного сустава.

- Ускорение износа суставных поверхностей и раннее развитие остеоартроза коленного сустава.

Наиболее предпочтительный вариант лечения передней крестообразной связки — оперативное вмешательство. Проводить его целесообразно через несколько недель после получения травмы и стихания острого периода.

Прямые показания к выполнению операции на передней крестообразной связке:

- Наличие жалоб на нестабильность или наличие хронического болевого синдрома при физических нагрузках.

- Клинически положительные тесты на нестабильность.

- МРТ картина повреждения ПКС.

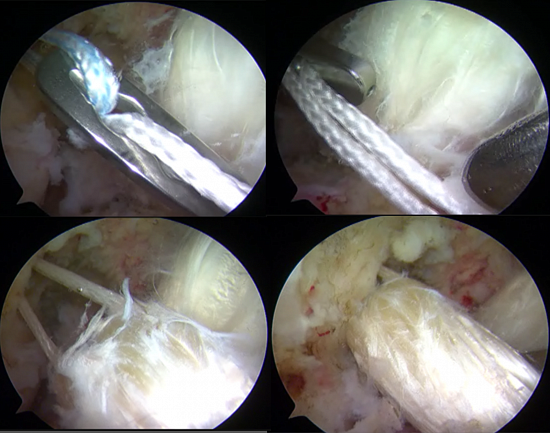

Операция по восстановлению передней крестообразной связки выполняется с помощью артроскопического оборудования.

Повреждение задней крестообразной связки: чем отличается и что можно предпринять для лечения

Задняя крестообразная связка (ЗКС) – мощный сухожильный тяж, тянущийся от наружной поверхности внутреннего мыщелка бедренной кости к заднему межмыщелковому пространству большеберцовой кости. Его основная функция – ограничение смещения голени кзади относительно бедра.

Повреждения задней крестообразной связки встречаются приблизительно в 10 раз реже, чем повреждения передней, и чаще всего являются следствием высокоэнергетической травмы (например, ДТП).

Возникающая при разрыве задней крестообразной связки нестабильность приводит к перенапряжению всех анатомических структур коленного сустава, нарушению биомеханики и конгруэнтности суставных поверхностей. Это в свою очередь ведет к развитию хронических дегенеративно-дистрофических процессов с вовлечением первоначально неизмененных элементов сустава с достаточно быстрым исходом в артроз, который приводит к ограничению физической активности и снижению качества жизни пациента.

Диагностика повреждения аналогична диагностике передней крестообразной связки:

- Наличие в анамнезе высокоэнергетической травмы.

- Наличие у пациента жалоб на нестабильность или наличие хронического болевого синдрома при физических нагрузках.

- Клинически положительные тесты на заднюю нестабильность.

- МРТ картина повреждения.

В настоящее время для пациентов, имеющих разрыв задней крестообразной связки, хирургическая тактика лечения является общепринятой.

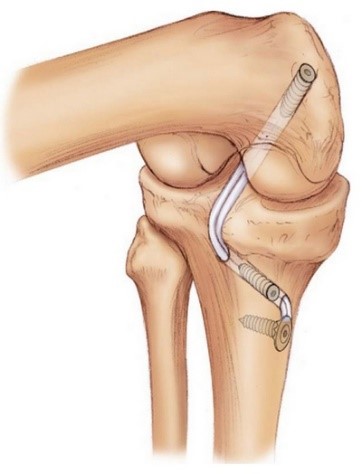

Оперативное лечение выполняется также с помощью артроскопической техники, но считается более трудоемким и выполняется далеко не всеми специалистами по артроскопической хирургии.

Реабилитация после пластики задней крестообразной связки проходит несколько дольше и требует более плавного перехода к физическим и спортивным нагрузкам.

Примерно в половине случаев разрыв крестообразной связки данного типа сочетается с повреждением других связок – возникают так называемые мультилигаментарные повреждения. Эта ситуация приводит к выраженной нестабильности, грубому нарушению биомеханики и значительно отражается на физической активности пациента.

Возникновение в этом случае мультинаправленной нестабильности коленного сустава требует скорейшего оперативного вмешательства, направленного на восстановление утерянных компонентов связочного аппарата коленного сустава и стабилизации сустава.

Артроскопическая пластика: основные этапы оперативного лечения ПКС и ЗКС

Артроскопия — малотравматичная техника оперативного вмешательства, позволяющая осуществить большинство хирургических манипуляций в коленном суставе через несколько проколов под контролем видеокамеры.

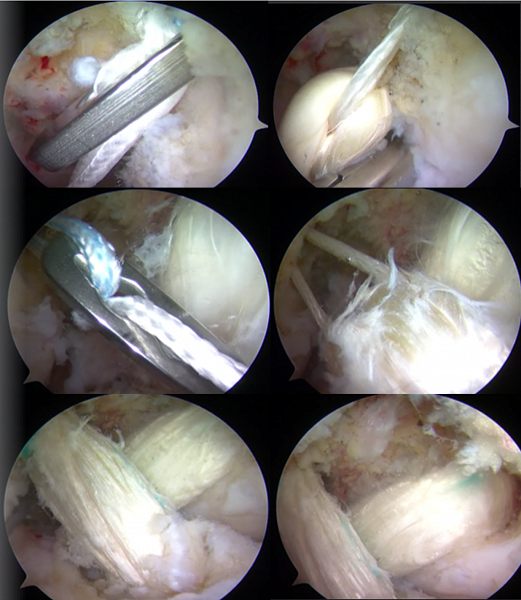

Первым этапом во время операции проводится визуальный осмотр всех отделов сустава, при необходимости выполняется резекция (удаление поврежденной части) менисков (по показаниям – шов мениска), с помощью специального инструментария устраняются поврежденные участки хряща.

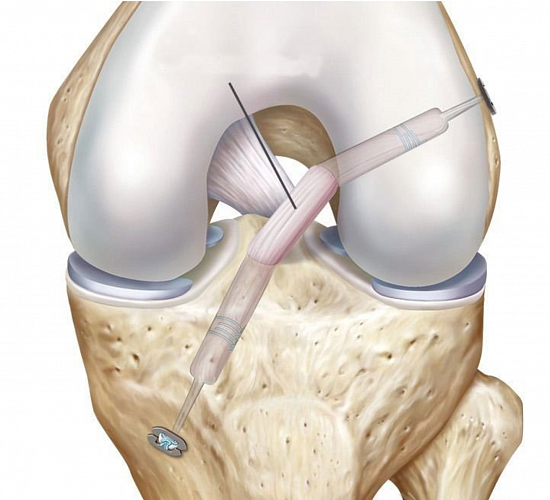

На втором этапе из сустава удаляется культя поврежденной крестообразной связки и ее разорванные волокна. Формируются сквозные костные каналы для проведения через них сухожилий, максимально точно повторяющих анатомию утраченной связки. В качестве пластического материала чаще используются забранные из подколенной области сухожилия полусухожильной и нежной мышц.

Послеоперационный период, независимо от выбора фиксирующих трансплантат фиксаторов (титановые, пластиковые, биорезорбируемые), требует разгрузки сустава для создания условий биологической фиксации и перестройки трансплантата. Эти процессы по данным МРТ исследований занимают от 6 до 12 месяцев.

Основные этапы реабилитации после артроскопической пластики:

Особенности диагностики и лечения разрыва ПКС.

В СпортКлинике вы можете пройти точную диагностику и эффективное лечение, в том числе и артроскопию, при повреждении и разрыве передней крестообразной связки.

Занятия спортом без подготовки являются основным фактором риска разрыва пкс.

Крестообразные связки – это стабилизирующие элементы, располагающиеся в «сердце» коленного сустава. Они соединяют бедренную (бедро) и большеберцовую (голень) кость, образуя между собой перекрест (отсюда и название). Передняя крестообразная связка (ПКС) соединяет наружный надмыщелок бедренной кости и плато большеберцовой. Ее главная функция – препятствие развороту голени кнутри относительно бедра (внутренняя ротация) и смещению его кпереди. Именно это обычно и случается при травмах ПКС.

Причина травматизации – резкое приземление на ногу со сменой направления, падение на горных лыжах, сноуборде (где голень фиксирована, а бедро продолжает вращение) или удар. Разрыв чаще всего происходит в самом тонком месте, там где связка крепится к бедренной кости. Разрыв ПКС – один из самых распространенных видов травматического поражения. Это связано с тем, что все больше людей ведут активный образ жизни, но не всегда подходят к выполнению нагрузки с должной подготовкой и правильной техникой, пренебрегая защитой колен и т.п. Часто сочетается с повреждением менисков, а также внутренней боковой связки («несчастливая триада»).

Строение передней крестообразной связки

Строение коленного сустава и расположение ПКС.

Все связки в нашем организме – это соединительнотканные структуры. Особенности соединительной ткани связочного аппарата в том, что он содержит большое количество эластических волокон, расположенных продольно в направлении воздействующих на связку сил. Это обуславливает достаточную упругость и способность к растяжению, но меньшую прочность по сравнению с сухожилиями. Возрастные изменения подразумевают уменьшение их эластичности и повышению подверженности к разрывам.

Связка представлена двумя отдельными пучками – передне-наружным и задне-внутренним. Они по-разному изменяются (растягиваются и сокращаются) в зависимости от движения колена. Внутри нее есть нервы, дающие мозгу сигнал о согнутом либо разогнутом положении. Исходя их направления пучков – снизу вверх, спереди назад и снаружи внутрь – становится ясно, что повреждение ПКС происходит при смещении голени вперед и внутрь.

Симптомы повреждения

Пациент часто может связать появление симптомов с воздействием травматического фактора. При разрыве связки и дисфункции сустава повреждаются сосуды, происходит кровоизлияние – гемартроз. Его нарастание дает усиление болей вплоть до того, что к больному месту невозможно прикоснуться. Это может затруднять диагностику. Во избежание обширного гемартроза необходимо приложить холод и удерживать его до приезда в клинику.

Симптоматика проявляется достаточно остро и со временем нарастает. Возникают жалобы на:

- Ощущение смещения, скручивания голени, нестабильность коленного сустава.

- Треск при травме.

- Сильная острая боль не только в зоне ушиба, но и в области суставной полости.

- Отечность, проявляющаяся в первые сутки.

- Боль усиливается при совершении движений.

Основные причины разрыва

Резкие неестественные развороты коленного сустава относительно голеностопа провоцируют разрыв передней крестообразной связки.

Можно выделить два механизма разрыва передней крестообразной связки:

- Контактный – при ударе по бедренной или большеберцовой кости со смещением их относительно друг друга во время падения, спортивных занятий или иных физических активностей. Прямой удар в коленный сустав провоцирует его чрезмерное разгибание, следствием которого становится разрыв. Такое случается нечасто.

- Неконтактный – скручивание конечности при неудачном приземлении, торможении или прыжке. Часто при резком развороте на одной ноге травмируются футболисты, баскетболисты. У лыжников и сноубордистов ноги фиксируются жесткой и высокой обувью, соответственно, при падении или неверном повороте часто происходит скручивание бедра, если лыжи или сноуборд при этом упираются во что-либо.

Предрасполагающими факторами являются:

- большой угол между голенью и бедром во фронтальной проекции;

- малый размер межмыщелковой ямки;

- нарушения гормонального фона;

- слабость мышц бедра.

Женщинам эти факторы свойственны в большей степени, поэтому они травмируются чаще. С возрастом риски возрастают из-за снижения эластичности соединительной ткани.

Классификация

Поскольку передняя крестообразная связка имеет два пучка, может повредиться лишь один из них или оба. Есть вероятность полного отрыва вместе с участком кости в месте ее крепления к голени (перелом Сегонда).

Выделяют три степени разрыва ПКС:

- Первая характеризуется растяжением, сопровождается умеренным болевым синдромом и отеком. Как правило, связка восстанавливается после таких случаев.

- Вторая – также присутствуют небольшие надрывы. Восстановление более длительное и режим играет решающую роль. Однако, вероятны рецидивы ввиду уменьшения ее прочности.

- Третья степень – полный разрыв. Боль резкая, интенсивная, сопровождается ограничением движения, нестабильностью сустава. Наиболее вероятен гемартроз (свободная кровь при повреждении сосудов). В данной ситуации решается вопрос об оперативном лечении.

Также по давности выделяют свежие разрывы – до 3-5 дней, несвежие – до 3-х недель и застарелые – более трех недель. От определения этих параметров зависит выбор тактики лечения.

Диагностика

Визуализация механизма разрыва передней крестообразной связки.

После травмы не нужно откладывать обращение в клинику. Пациент при визите к врачу рассказывает о том, как это произошло. Большое значение имеют подробности. Затем доктор проводит подробный осмотр, проводит функциональные тесты для выявления нестабильности, присутствия патологической жидкости, ограничения подвижности. При диагностике наилучшую визуализацию в мельчайших подробностях дает магнитно-резонансная томография или компьютерная томография.

Лечение разрыва ПКС.

Как правило, преимущество отдается консервативному лечению. Лишь при стойком нарушении функции и нестабильности показано хирургическое лечение. Необходимо еще при транспортировке больного в клинику обеспечить покой ноге и холод на травмированную область для снижения отека и во избежание нарастания гемартроза. Для фиксации применяют ортезы, как наиболее удобный вариант иммобилизации конечности.

Консервативная методика

Для купирования болевого синдрома и снижения воспалительной реакции назначают прием нестероидных противовоспалительных препаратов. При наличии гемартроза кровь из сустава удаляют при помощи пункции шприцем. Иногда назначается введение глюкокортикостероидов внутрисуставно. После снижения воспаления для скорейшей регенерации поврежденных структур может быть назначен курс внутрисуставных инъекций гиалуроновой кислоты или обогащенной тромбоцитами плазмы. Для скорейшего выздоровления назначают ЛФК, механотерапию, физиотерапию и др.

Артроскопия передней крестообразной связки

Артроскопия – самый современный и эффективный метод восстановления при разрыве ПКС.

Артроскопия выполняется в тех случаях, когда наблюдается нестабильность сустава, либо повреждены еще и другие ткани. Операция является малоинвазивным методом диагностики и лечения, так как полость не раскрывается, а хирургические инструменты вводятся в нее через два маленьких разреза на коже. Артроскоп позволяет визуализировать все структуры в многократном их увеличении, благодаря чему врач может наиболее точно поставить диагноз и приступить к хирургическому лечению.

Пластика ПКС

Крестообразные связки находятся в постоянном натяжении, поэтому наложение швов при восстановлении их целостности неэффективно. Только при переломе Сегонда восстанавливают целостность кости путем фиксации оторвавшегося фрагмента. Для реконструкции выполняется пластика с использованием аутотрансплантата, то есть с использованием собственных тканей пациента. Обычно это сухожилие полусухожильной мышцы. Эффективность таких операций высока. После прохождения реабилитационных мероприятий восстанавливается функциональность. Однако пластика требуется не во всех случаях.

Необходимость ее проведения опирается на:

- результаты анализа внутрисуставной полости, отсутствие выраженных последствий воспаления в суставе с обширным фиброзом и спайками;

- наличие нестабильности колена, других его функциональных расстройств;

- спортивную деятельность (желание возвращаться в спорт с определенными ожидаемыми интенсивными нагрузками).

Пластику выполняют не сразу, а спустя некоторое время после травмы. Однако надолго откладывать операцию не стоит, так как нестабильность вызывает микроповреждения суставного хряща, в результате чего может развиться артроз. Ключевое условие для операции – это отсутствие внутреннего воспаления. Подготовка к операции включает консервативные методы лечения. Затем проводится пластика методом аутотрансплантации. Реабилитационный период после такой операции очень важен, и соблюдение рекомендаций врача-реабилитолога играет существенное влияние на восстановительный процесс.

Реабилитация

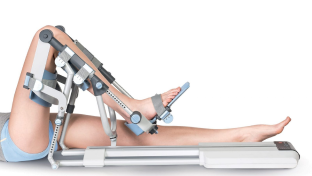

После артроскопической пластики пациент уже в день операции отправляется домой. Сутки к колену рекомендуют прикладывать холод и сразу зафиксировать ногу ортезом. Затем приступают к выполнению упражнений, которые даются с постепенным увеличением нагрузки. Лечебная физкультура – это комплекс упражнений, разрабатываемый индивидуально для каждого. Первое время упражнения выполняют при посещении клиники, затем самостоятельно дома. Механотерапия – упражнения на тренажерах даются в более позднем периоде реабилитации. Также значительную помощь оказывают физиотерапевтические процедуры, включающие электромиостимуляцию, магнитотерапию, электрофорез. После артроскопического вмешательства восстановление проходит быстрее и легче, чем после открытой операции на колене.

Прогноз

Подавляющему большинству удается после прохождения лечения и реабилитации полностью восстановить функциональность конечности, а спортсменам – вернуться к тренировкам. Однако, это достаточно небыстрый процесс и в среднем занимает около полугода. Важно придерживаться рекомендаций специалистов и не провоцировать новые травмы.

Данный пациент получил травму ПКС и боковой связки 2,5 месяца назад. На данном видео он проходит консервативное лечение повреждения передней крестообразной связки. Субъективно, колено стабильно, но мы продолжаем использовать разные инструменты реабилитации, например, такие как флосс.

Частичный разрыв передней крестообразной связки

Среди многочисленных внутрисуставных повреждений самым распространенным является частичный разрыв передней крестообразной связки колена. Фрагментарное нарушение анатомической целостности главного стабилизатора коленного сустава, при отсутствии качественной диагностики и полноценного лечения, влечет за собой развитие нестабильности и деформирующего остеоартроза.

Кроме того, даже самая незначительная нагрузка может стать причиной повторной, более серьезной травмы. И только своевременное обращение к ортопеду-травматологу является залогом успешного восстановления и возвращения к прежнему уровню физической активности.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 28 Апреля 2021 года

Дата проверки: 30 Ноября 2021 года

Содержание статьи

Причины частичного разрыва ПКС

Коленный сустав человека — самая крупная, сложная и уязвимая анатомическая структура. Передняя крестообразная связка, удерживающая голень от избыточного смещения вперед, состоит из двойного пучка коллагеновых волокон. Частичный разрыв ПКС диагностируется при множественных надрывах фиброзно-волокнистой ткани и фрагментарном повреждении суставной капсулы. Его может спровоцировать:

- боковой удар по колену, бедру или голени

- кручение на опорной ноге, при котором стопа и голень остаются на месте

- резкий разворот корпуса при торможении

- неудачный прыжок

К предрасполагающим факторам травматизма относят катание на горных лыжах, контактные виды спорта, ДТП, тяжелый физический труд, избыточную нагрузку после длительной гиподинамии, нарушение строения коленного сустава. В отличие от тотального, частичный разрыв крестообразной связки не приводит к полной утрате функциональности колена. Зачастую именно это и становится причиной несвоевременной диагностики и лечения.

Симптомы частичного разрыва ПКС

Первыми признаками частичного повреждения передней крестообразной связки коленного сустава являются характерный хруст и боль. Болевые ощущения усиливаются при сгибании и скручивающихся движениях. Возникают отечность и гематома. На следующие сутки у многих пациентов, из-за сильного отека, колено перестает сгибаться. При проведении теста «переднего выдвижного ящика» голень незначительно смещается вперед (выраженному смещению препятствует неповрежденный пучок коллагеновых волокон).

При застарелых травмах динамическое тестирование может быть неинформативным из-за частичной стабилизации коленного сустава разрастающейся фиброзной тканью. После снятия острого воспаления колено остается припухшим, появляются боли в области надколенника, наблюдается характерный треск при нажатии, покалывание и жжение в боковой поверхности бедра. Со временем симптомы могут прогрессировать, вплоть до развития суставной нестабильности и раннего гонартроза.

Степени повреждения

Существует 3 степени повреждения ПКС:

- I – растяжение

- II – частичное нарушение целостности

- III – тотальный разрыв

По степени давности травмы бывают свежими (3-5 дней), несвежими (до 21 дня) и застарелыми (более 3 недель). Частичное повреждение передней крестообразной связки 1 степени в большинстве случаев восстанавливается самостоятельно. 2 степень, характеризующаяся наличием изолированных надрывов, требует серьезного лечения и реабилитационных мероприятий.

Диагностика

Для уточнения характера травмы применяются:

- клинические тесты (разновидности «переднего выдвижного ящика»)

- рентгенография в стандартных проекциях (для исключения внутрисуставного перелома)

- лечебно-диагностическая артроскопия

Золотым стандартом неинвазивной диагностики повреждений связочного аппарата признана магнитно-резонансная томография. Безопасная высокоспецифичная методика позволяет с максимальной точностью оценить целостность ПКС и вынести окончательный вердикт при постановке диагноза и выборе лечебной тактики.

К какому врачу обратиться?

Ведением пациентов с признаками повреждения крестообразных связок занимаются травматологи-ортопеды и специалисты спортивной медицины. К лечению подключаются хирурги-артрологи, неврологи и врачи-реабилитологи.

Самарин Олег Владимирович

Кудреватых Анастасия Владимировна

Булацкий Сергей Олегович

Коновалова Галина Николаевна

Агумава Нино Мажараевна

Карева Татьяна Николаевна

Телеев Марат Султанбекович

Бодань Станислав Михайлович

Степанов Владимир Владимирович

Ахмедов Казали Мурадович

Чарин Юрий Константинович

Репрынцева Светлана Николаевна

Дихнич Олег Анатольевич

Линкоров Юрий Анатольевич

Дорофеева Мария Сергеевна

Исмаилова Эльвира Тагировна

Сомов Евгений Вадимович

Амагова Тамила Магомедовна

Гайдук Александр Александрович

Ян Анжела Александровна

Шишкин Александр Вячеславович

Аверюшкин Андрей Владимирович

Лысикова Татьяна Геннадьевна

Кузнецова Елена Николаевна

Филиппенко Антон Олегович

Сулейманов Курбан Аббас-Оглы

Сабхи Азиз Абдалаевич

Рашидов Эседула Небиюллаевич

Как лечить частичный разрыв ПКС?

Существует три метода лечения изолированных повреждений передней крестообразной связки: консервативный, оперативный и комбинированный. При выборе оптимального способа коррекции обязательно учитываются результаты МРТ.

Консервативное лечение чаще проводится пациентам преклонных лет и людям с низкой физической активностью. Обязательным условием терапевтической коррекции является отсутствие признаков нестабильности коленного сустава. В данной ситуации на колено накладывается иммобилизационная шина или фиксирующий ортез. Параллельно проводится медикаментозная терапия обезболивающими, противовоспалительными и противоотечными препаратами.

Оперативное лечение может выполняться в остром или в отсроченном периоде (при наличии застарелого надрыва). Для полного восстановления функций крестообразной связки и стабилизации коленного сустава применяются высокотехнологичные методы артроскопической хирургии (установка искусственных имплантов, аллогенных и аутогенных трансплантатов).

Руководитель направления «Реабилитация», физический терапевт

Руководитель направления «Реабилитация», физический терапевт

Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата могут существенно снизить уровень активности, как в спортивном плане, так и на бытовом уровне. Реабилитация в “Лаборатории движения” направлена на максимально возможное восстановление, компенсацию нарушенных или полностью утраченных функций. Мультидисциплинарный, комплексный, но в то же время индивидуальный подход позволяет сократить сроки восстановления. Специалисты клиники стремятся сформировать ответственное отношение пациента к реабилитационному процессу и своему здоровью.

Реабилитация

Для ускоренного и максимально полноценного восстановления после травмы всем пациентам, независимо от способа лечения, рекомендуется обязательная реабилитация. Она включает:

- физиотерапевтические процедуры

- упражнения ЛФК

- массаж

- рефлексотерапию

- профилактику тромбоза

- ношение стабилизаторов-ортезов, компрессионных чулков

Фармакопунктура

Введения лечебных препаратов под кожу в биологически активные точки на теле человека.

Лечебная физкультура (ЛФК)

Лечение людей с хроническими болезнями опорно-двигательного аппарата, легких, нервной системы.

Физиотерапия

Различные методы физического воздействия природного и искусственного происхождения.

Лечебный массаж

Направлен на снижение болевого синдрома, снятия спазма, поднятие мышечного тонуса и восстановление.

Механотерапия

Занятия на тренажерах Artromot для коленного и плечевого сустава для пациентов после операций и травм.

Последствия

Отсутствие рациональной лечебной тактики при частичном разрыве ПКС влечет за собой серьезные последствия:

- болезненность при любой физической нагрузке

- различные формы суставной нестабильности

- деформирующий остеоартроз

В особо тяжелых случаях травма может стать причиной инвалидности и замены сустава на эндопротез.

Профилактика

Чтобы обезопасить себя от повреждения передней крестообразной связки, необходимо обязательно разминаться перед тренировками, контролировать технику прыжков, бега и рывковых движений, регулярно выполнять упражнения, направленные на развитие проприоцепции.

Лечение и реабилитация после частичного разрыва ПКС в ЦМРТ

Целевым направлением деятельности реабилитационного центра «Лаборатория движения», созданного на базе ЦМРТ в Санкт-Петербурге, является возвращение функциональной активности пациентам с частичным разрывом передней крестообразной связки. Поэтапный комплекс лечебно-восстановительных мероприятий включает:

- физиотерапию: ультрафонофорез, мышечную электростимуляцию, лечение светом, воздействие низкочастотным магнитным полем, УВЧ и пр.

- упражнения ЛФК

- массажные процедуры

- фармакопунктуру

- активную механотерапию

- кинезиотерапевтические техники

Грамотно организованная реабилитация помогает пациентам «Лаборатории движения» быстро «встать на ноги» и максимально снижает риск развития нежелательных последствий.

Повреждение передней крестообразной связки

Передняя крестообразная связка – является одним из главных составляющих элементов сустава колена, который оказывает стабилизирующее действие. Благодаря данной связке голень находится в фиксированном положении. Разрыв передней крестообразной связки присущ людям, которые занимаются контактным видом спорта. Степень травмирования различная – от растяжения и микроскопических трещин до разрывов.

Анатомические особенности

Колено – самый большой сустав в человеческом теле. Вместе с тем его строение довольно сложное по причине специфических движений и нагрузки, оказываемой на колени. Состоит сустав из трех больших костей:

- бедренная, расположенная вверху;

- большеберцовая, находится ниже сустава;

- коленная чашечка.

Две кости, расположенные выше и ниже сустава, имеют мыщелки. Мыщелком, наружным (или латеральным) и внутренним (медиальным), называется разветвление берцовой и большеберцовой кости на две части.

Главная функция сустава колена – сгибание нижней конечности. При выполнении данного движения надколенник располагается в выемке между мыщелками. Все суставные части покрыты сверху эластичной хрящевой тканью, которая обеспечивает хорошее скольжение костных частей, предотвращая их травму.

Между двумя главными костями – берцовой и большеберцовой, расположены прослойки хрящевой ткани – мениски, имеющие форму месяца. Мениски необходимы для того, чтобы поддерживать сустав в стабильном положении. Они оказывают амортизирующее действие, увеличивают площадь соприкосновения друг с другом всех частей коленного сустава.

Связки – важные элементы, их предназначение – поддерживать стабильное положение и контакт всех частей колена. Сустав окружают 3 группы связок:

- крестообразные, отвечают за статичное положение голени без смещений;

- коллатеральная связка большеберцовой кости, не позволяющая голени отклониться наружу;

- связка малоберцовой кости: не дает голени сместиться внутрь.

Через центр сустава проходит передняя крестообразная связка, которая состоит из волокон повышенной прочности. В составе волокон находится большое количество белкового вещества коллагена, благодаря которому связку практически невозможно растянуть.

Передняя крестообразная связка крепится к колену в нескольких проекциях: низ-верх, перед-зад, снаружи-внутрь. Основное предназначение связки – поддерживать стабильное положение голени, чтобы она не сдвинулась вперед или внутрь.

Главные составляющие элементы передней крестообразной связки – пучки (передне-внутренний и задне-наружный). Наличие этих пучков обеспечивает стабильное положение сустава. Когда человек сгибает ногу, эти пучки начинают взаимодействовать в сложной проекции.

В те моменты, когда нога расправлена, пучки располагаются параллельно. Кроме стабилизирующей функции, передняя крестообразная связка имеет множество волокон нервных окончаний. Они пропускают через себя импульсы о необходимости совершить определенное движение суставом – согнуть или разогнуть.

Этиология

Повреждение передней крестообразной связки – диагностируется достаточно часто. У мужчин разрыв передней крестообразной связки наблюдается значительно реже. Травма происходит, когда человек опирается на одну ногу, при этом торс развернут наружу, а голень и стопа находятся в прямом положении.

Повреждение передней крестообразной связки возникает при механическом повреждении ноги каким-то предметом, такой вид травмы называется контактным. Есть понятие неконтактного повреждения, если травма случилась не от удара ноги, а при специфическом положении тела, например, когда человек резко тормозит одной ногой, прыгает с неправильным приземлением. При разрыве волокон голень теряет свою стабильность и отклоняется.

Разрыв передней крестообразной связки часто встречается в таких контактных спортивных дисциплинах, как гандбол, футбол либо при беге, прыжках, когда нижняя конечность внезапно оказывается под сильным давлением. Любая физическая активность, при которой необходимо делать сильный упор на нижнюю конечность, несет в себе риски получения травмы.

Когда человек во время занятий вынужден резко затормозить или приземлиться на ногу, может произойти одновременный разрыв передней крестообразной и боковой связки, а также мениска. Данный вид травмы называется «несчастливой триадой». В зависимости от механизма получения травмы, выделяют следующие виды разрыва передней крестообразной связки:

- «Фантом-стопа»: данный вид повреждения наблюдается преимущественно у людей во время занятий на лыжах. Если при падении лыжа одним концом касается снега, а вторым смотрит вверх, при этом человек падает назад, под своим весом он вгоняет лыжу глубже в снег. Сустав колена формирует прямой угол, голень проворачивается во внешнюю сторону.

- «Лыжный ботинок»: при занятии в ботинках, доходящих до середины голени, падение чревато разрывом связки. Механизм травмы: при падении, из-за высокого ботинка, максимальная нагрузка приходится на голень, происходит смещение кости бедра, связка оказывается под сильным напряжением, что провоцирует ее разрыв.

- Контактные травмы: повреждение передней крестообразной связки происходит от того, что на ногу приходится удар. Существует такое понятие, как гиперэкстензия, когда колено переразгибается. Случается это по причине удара ноги спереди либо внизу голени.

Рассматривая переднюю проекцию человеческого скелета, видно, как передняя крестообразная связка проходит в разрезе мыщелка. Ширина волокон у женщин меньше, нежели у мужчин, этим объясняется частота разрыва связки именно у представительниц женского пола.

Из-за того, что женские бедра шире, на переднюю крестообразную связку при выполнении вращательных движений нижней конечностью со скруткой торса приходится максимальная нагрузка. За то, чтобы голень не смещалась в стороны, отвечает не только передняя связка, но и мышцы, идущие от бедра. У женщин они менее развиты и слабые, в отличие от мужчин, из-за чего риски их повреждения, а значит, и коленной связки, значительно увеличены.

Квадрицепс, или четырехглавая мышца бедра, у женщин функционирует немного иначе, нежели у мужчин. Когда сгибается колено, женская четырехглавая мышца сокращается значительно интенсивней, из-за чего голень выдвигается вперед вместе с передней крестообразной связкой. Но вместе с тем мышцы задней части бедра реагируют на сгибание колена несколько медленнее. Такой механизм работы мышечного корсета и становится причиной частого травмирования.

Частое повреждение передней крестообразной связки у женщин объясняется гормональной теорией. Гормоны – прогестерон и эстроген, вырабатываемые репродуктивной системой, негативно влияют на степень эластичности и крепости волокон передней крестообразной связки. В связи с этим, при оказании на связку чрезмерного давления или нагрузки, она не может растянуться в достаточной степени, чтобы амортизироваться. В результате происходит разрыв ее волокон.

Степени повреждения

При оказании на связку чрезмерной физической нагрузки она растягивается до 5% от своей длины. Но когда эластичность волокон не позволяет растянуться еще больше, а нагрузка все еще присутствует, происходит разрыв передней крестообразной связки. Симптоматическая картина повреждения зависит от степени разрыва:

- Первая степень: повреждение незначительное, волокна растянуты, но их общая целостность сохраняется, возникают микроскопические разрывы. Симптомы: боль умеренного характера, незначительное ограничение двигательной активности конечности. На коже появляется отек, суставная стабильность сохраняется.

- Вторая степень: разрыв частичный. Симптоматическая картина – болевой синдром и отечность. При частичных разрывах связка восстанавливается долго, из-за чего повреждение будет повторяться каждый раз при нагрузке на ногу.

- Третья степень: разрыв передней крестообразной связки на две части. Сопровождается такой вид повреждения сильной болью, обширным отеком, значительным ограничением двигательной активности, колено теряет свою стабильность.

Данная классификация является усредненной, так как, кроме повреждения самой крестообразной связки, может произойти травма ее пучков. Когда связка отрывается от места своего крепления к большеберцовой кости, такой вид травмы называется перелом Сегонда.

Симптоматическая картина

В ту же минуту, когда произошел разрыв передней крестообразной связки, человек чувствует внезапный приступ сильнейшей боли. На коже колена возникает обширный отек. Непосредственно во время повреждения можно услышать звук, похожий на легкий треск. Наличие данного неспецифического признака практически всегда указывает на полное повреждение волокон связки.

Когда передняя крестообразная связка разрывается, в суставную полость колена выливается небольшое количество крови. Данный процесс называется гемартрозом. Ввиду сильного болевого приступа и гемартроза провести пальпацию колена не представляется возможным. Чтобы поставить правильный диагноз, приходится использовать инструментальные методики обследования. Как только боль утихает, обычно случается это на 3-4 сутки, при ручном осмотре врач выявляет суставную нестабильность.

Постановка диагноза

На осмотре травматолог расспрашивает пациента о том, какая была физическая нагрузка, приведшая к повреждению ноги, это поможет определить характер повреждения. Для определения степени тяжести случая используются тесты на физическую нагрузку, в ходе которых врач проводит манипуляции с ногой, заставляя голень двигаться веред. Если волокна были разорваны, голень будет подвижной.

Если тесты невозможно провести из-за сильной боли и наличия крови в суставе, но время упускать нельзя, чтобы не усугублять положение, проводится аспирация – кровь из удаляется с помощью шприца.

В большинстве случаев, если пациент может стерпеть ручной осмотр, пальпации и проведения тестов достаточно для постановки диагноза. При невозможности осмотра по причине сильного болевого синдрома и обширной отечности применяются инструментальные методы обследования. Для диагностирования разрыва передней крестообразной связки врачи-травматологи назначают:

- рентген;

- УЗИ;

- магнитно-резонансную томографию.

МРТ используется редко, по большей части данный метод исследования является страховочным.

Терапия

В Центре спортивной травматологии и восстановительной медицины специалисты не спешат прибегать к оперативному вмешательству, если степень тяжести травмы передней крестообразной связки позволяет восстановить ее целостность медикаментозными методиками. Консервативные терапевтические методы используются с высокой вероятностью положительного исхода в таких ситуациях:

- отсутствие суставной нестабильности;

- если человек, ввиду малоподвижного образа жизни, не нуждается в интенсивной нагрузке на конечность;

- детский, подростковый возраст;

- пожилые пациенты.

Выбор методики лечения напрямую зависит от давности повреждения. Когда с момента травмы прошло 1-5 дней, клинический случай считается свежим. Для данного периода является характерным ярко выраженный болевой симптом и сильный отек. Несвежей считается травма, с момента которой прошло более 3 недель. При ней волокна передней крестообразной связки начинают постепенно срастаться самостоятельно, боль проходит, отек значительно уменьшается.

Чтобы облегчить состояние потерпевшего, сразу после повреждения конечности нужно не напрягать ногу, не вставать на нее. Для предупреждения формирования обширного отека и уменьшения интенсивности болевого синдрома снеобходимо приложить к месту повреждения холодный компресс изо льда. Для уменьшения болезненной симптоматики назначаются обезболивающие препараты и нестероидные противовоспалительные средства. Чтобы иммобилизовать конечность, накладывается лонгета из гипса либо ортез.

При несвежем разрыве, когда волокна передней крестообразной связки постепенно восстанавливаются, при отсутствии боли и отечности можно начинать реабилитационную программу, которую специалисты Центра спортивной травматологии и восстановительной медицины подбирают индивидуально для каждого пациента.

Реабилитация подразумевает выполнение специальных физических упражнений, которые позволяют тренировать мышцы ноги. При крепком мышечном корсете быстрее восстанавливается суставная двигательная активность. В течение 2 недель упражнения выполняются в лонгете. Через 3-5 недель, после того как сустав немного разработался, ортез или лонгета снимается, после чего допускается постепенное увеличение интенсивности физических упражнений. В случае, когда травма связки сопровождалась повреждением других частей сустава, может возникнуть необходимость в хирургическом вмешательстве.

По окончании реабилитационной программы проводится новая оценка состояния и функционирования коленного сустава. В случае, когда выявляется нестабильность колена, приходится прибегать к операции. Хирургия проводится незамедлительно у людей, занимающихся спортом. Консервативная методика в данном случае является нерациональной по нескольким причинам. На восстановление уходит много времени, и риски повторного повреждения, как только человек вернется к спорту, составляет более 70%.

Хирургическое вмешательство

Если случай не экстренный, перед проведением операции рекомендуется прибегнуть к консервативному лечению. Операция даст максимально положительные результаты в том случае, когда состояние и функционирование коленного сустава будет частично восстановлено. У людей с низкой или средней интенсивностью нагрузки на нижние конечности операция проводится через 3-6 месяцев после травмы. Иногда между консервативной терапией и операцией проходит несколько лет.

Абсолютные показания к проведению хирургического вмешательства – спортсмен в возрасте от 20 до 30 лет и нестабильность колена. Волокна передней крестцовой связки не подлежат сшиванию, поэтому суть операции – использование трансплантата. Новая связка может быть искусственной либо созданной из сухожилий самого пациента.

Хирургическое вмешательство по восстановлению целостности передней связки коленного сустава называется «стабилизацией коленного сустава». Для проведения операции используется метод малоинвазивной артроскопии, которая не требует полостных разрезов кожи. Весь ход хирургической манипуляции проводится под контролем артроскопа – специального прибора, представляющего собой трубку с миниатюрной камерой на конце.

Артроскопия сустава, проводимая в Центре спортивной травматологии и восстановительной медицины, это способ провести ювелирную хирургическую работу без рисков повреждения здоровых тканей и костей сустава. В ходе хирургии вместо разорванной связки устанавливается трансплантат. Перед врачом стоит задача выбрать правильную степень натяжения созданной связки, чтобы она полностью отвечала предыдущей, разорванной. Если натянуть недостаточно либо сильнее, чем нужно, движения коленом будут затруднены.

Осложнения

Могут развиться следующие осложнения:

- Контрактура – уменьшение амплитуды движений – часто встречаемое осложнение после хирургического лечения. Причина – несоблюдение пациентом предписаний врача во время восстановительного периода. Иногда плохая подвижность сустава связана тем, что был выбран неподходящий материал для формирования связки.

- Травма установленного импланта. В таком случае проводится повторная, ревизионная операция. Чтобы избежать данного осложнения, необходимо подбирать трансплантаты, соответствующие степени нагрузки на конечность.

Получить высококачественную медицинскую помощь и быть уверенным в том, что операция пройдет успешно, без осложнений, можно, обратившись в Центр спортивной травматологии и восстановительной медицины.

Восстановление

Реабилитация после операции разрыва передней связки проводится в несколько этапов. Первая неделя после хирургического вмешательства – холодные компрессы на конечность, фиксация ноги путем тугого бинтования. Для купирования боли – прием обезболивающих препаратов. Выполнение упражнений на медленное сгибание и разгибание коленного сустава. В данный период на ногу можно наступать, пытаться ходить, пока не появится сильная боль.

Во время ходьбы на ноге должен быть ортез, необходима поддержка обоих костылей. Первые физические занятия на разработку двигательной активности сустава проводятся только под присмотром реабилитолога Центра спортивной травматологии и восстановительной медицины.

На 1-2 неделе после операции можно снимать ортез, начинать ходить, выполнять упражнения на сгибание и разгибание ноги, отказаться от одного костыля. С каждой неделей степень нагрузки необходимо увеличивать. Пациенту нужно как можно больше ходить, сначала частично, потом полностью перемещать массу тела на поврежденную ногу.

Отказаться от костыля можно после того, как у человека выровняется походка. Активные приседания, хождение на корточках, упражнения на степе можно выполнять через 5-6 недель после операции, при условии, что пациент не испытывает сильной боли.

Через 2-3 месяца можно приступать к бегу (сначала на беговой дорожке, потом в зале, на улице), прыжкам, заниматься неконтактными видами спортивной активности – теннисом, велоспортом, плаванием, лыжами. Полное возвращение к спорту с сохранением прежней интенсивности нагрузки возможно не ранее, чем через полгода после проведенной операции.

Повреждение передней крестообразной связки коленного сустава

Опубликован: 18.01.2019

Травма передней крестообразной связки

Повреждение передней крестообразной связки коленного сустава

Довгополов А.В., Безрученко С.О.

Передняя крестообразная связка обеспечивает стабильность коленного сустава в переднезаднем и внутреннем (медиальном) направлении,являясь при этом одним из главных внутрисуставных стабилизаторов коленного сустава.

Механизм повреждения передней крестообразной связки

Разрывы передней крестообразной связкивозникают при ротационных (круговых) движениях колена при фиксированной стопе. Ярким примером такой травмы, может быть падение при катании на горных лыжах, ведьпри падении горнолыжный ботинок не отстегивается, стопа остается в фиксированном положении, а колено совершает ротационное движение. Другой причиной травмы является боковой удар в колено, что часто наносится в контрактных видах спорта (футбол, баскетбол, волейбол) и при ДТП.

Клиническая картина

Пациенты, которые получили острый разрыв передней крестообразной связки, описывают следующие симптомы:

- Слышимый щелчок в коленном суставе во время травмы

- Невозможность продолжить предыдущую активность (игра в футбол, баскетбол, катание на лыжах)

- Быстрое возникновение отека коленного сустава (гемартроз) в течении первых часов после травмы

- Механизм травмы, который обычно включает смену направления движения (не отстегнувшаяся лыжа, резкая смена направления движения при игре в футбол или баскетбол)

- Ощущение нестабильности в коленном суставе, которое наступает со временем.

Достаточно часто во время травмы передней крестообразной связки пациенты отмечают слышимый хруст в колене. Как таковой боли разорванная передняя крестообразная связка не дает. Болевой синдром в коленном суставе связан с травмой других внутрисуставных структур (разрыв менисков, внутрисуставные переломы и т.д.), которые могут сочетаться с повреждением ПКС.

Среди комбинированных повреждений может быть:

- повреждение одного из менисков (внутреннего, наружного);

- комбинированные повреждения (ПКС + мениск, оба мениска);

- часто встречается так называемая триада: повреждение передней крестообразной связки + повреждение внутренней боковой связки + повреждение медиального мениска.

В связи с увеличением количества случаев высокоэнергетической травмы в структуре общего травматизма, разрывы передней крестообразной связки коленного сустава стали болем «популярны», что привело к большому числу оперативных вмешательств по этому поводу. Однако при данной патологии точный диагноз поставит только опытный врач, который непосредственно занимается травмами коленного сустава. Иногда в поликлиниках ставят диагноз «ушиб колена» и отправляют домой, что является недопустимым.

Что делать сразу после травмы колена:

- Необходимо обездвижить коленный сустав специальным ортезом или подручными средствами, обложить коленный сустав холодом (15 минут холод/60 минут отдых), принять обезболивающие препараты (анальгин, парацетамол, ибупрофен, кеторолак);

- как можно скорее обратиться к специалисту ортопеду-травматологу;

- не заниматься самолечением (устранением вывиха, выравнивание конечности и т.д.).

Диагностика

Клиническую диагностику повреждений коленного сустава желательно провести в первые часы после травмы, когда еще не развилось защитное сокращение мышц. Часто при первичной травме наблюдает суставной выпот (гемартроз), и при значительном количестве крови в полости сустава обследование не представляется возможным.В таких случаях кровь из полости сустава необходимо эвакуировать при помощи чрескожной пункции.

Самыми достоверными клиническими признаками повреждения передней крестообразной связки являются результаты теста Лахмана и переднего выдвижного ящика.

Обязательным при свежей травме является выполнение рентгенографии для выявления сопутствующих повреждений коленного сустава: внутрисуставные переломы бедренной или большеберцовой кости, отрыв связок с костным фрагментом, перелом головки малоберцовой кости.Повреждения мягкотканых структур (мениск, передняя или задняя крестообразная связка) на рентгенограмме НЕ ВИДНЫ. Однако при застарелом повреждении передней крестообразной связки, противопоказании выполнения МРТ. При неясности диагноза выполняют рентгенографию коленного сустава в боковой проекции С НАГРУЗКОЙ для определения смещения большеберцовой кости кпереди относительно бедренной кости (в норме – 3-4 мм, при повреждении ПКС смещение может достигать 20-30 мм).

УЗИ коленного сустава при повреждении передней крестообразной связки также неинформативно и в значительной степени зависит от специалиста.

Золотым стандартом неинвазивной диагностики повреждения передней крестообразной связки коленного сустава является магнитно-резонансная томография – МРТ.

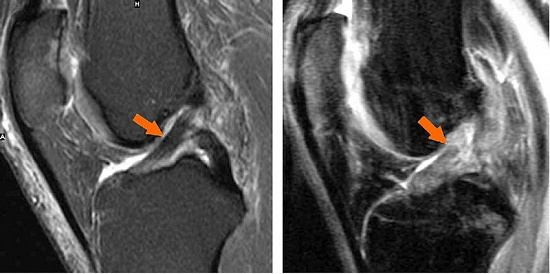

На левом снимке МРТ представлена неповрежденная передняя крестообразная связка, на правом – поврежденная передняя крестообразная связка (произошел отрыв от бедренной кости и имеется культя передней крестообразной связки, оторванной от бедренной кости)

Лечение

Лечение повреждений передний крестообразной связки делится на консервативное и оперативное.

Консервативное лечение заключается в назначении обезболивающей, противоотечной, противовоспалительной терапии, наложении иммобилизационной шины (гипсовая повязка или специализированный ортез) в остром периоде травмы.В дальнейшем, при физической нагрузке рекомендуется применение специализированных ортезов с ограничением угла сгибания и разгибания в коленном суставе. Показания к данному виду лечения включают частичные разрывы передней крестообразной связки БЕЗ признаков нестабильности коленного сустава в повседневной жизни, низких физических запросах человека,например, малоактивные пациенты преклонного возраста, общехирургические противопоказания. Консервативное лечение в виде закачивания мышц бедра не будет эффективным и является САМООБМАНОМ. Как бы идеально не были накачаны мышцы – внутрисуставная нестабильность ОСТАЕТСЯ, что со временем приводит к хронической нестабильности коленного сустава, деформирующему артрозу (стирание суставного хряща), а в дальнейшем – кнеобратимым последствиям.

Оперативное лечение повреждений передней крестообразной святки, в свою очередь, можно разделить на 2 направления – лечение в остром периоде (оперативное вмешательство проводится в первых 3 дня) и лечение в отсроченном периоде (через 4-6 недель и более после получения травмы).

Лечение в остром периоде показано профессиональным спортсменам, при наличии сопутствующих внутрисуставных повреждений (разрыв мениска), которые блокируют движения в коленном суставе; при полном разрывепередней крестообразной связки, произошедшем на фоне частичного разрыва, но без значительного выпота (гемартроза) в коленном суставе.

Отсроченное оперативное лечение (в период более 6 недель) показанопри наличии полного разрыва передней крестообразной связки с наличием переднемедиальной нестабильности;при частичном разрыве передней крестообразной связки (разрыв одного из двух пучков) с нестабильностью коленного сустава и блокированием движений (отсутствие полного разгибания или сгибания в коленном суставе) одним из разорванных пучков; при болевом синдромево время физической нагрузки и в обыденной жизни. Операция может быть выполнена в любом сроке после травмы, исключением только является развитие выраженного деформирующего артроза (стирание суставного хряща) на фоне нестабильности коленного сустава.

Оперативное лечение направлено на стабилизацию коленного сустава и заключается в проведении пластики (создании новой связки из собственных сухожилий или искусственных материалов) передней крестообразной связки.

На сегодняшний день данная операция выполняется ТОЛЬКО артроскопически (операция через два прокола кожи 3-4 мм) и является высокотехнологическимвмешательством.

Артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки выполняется под общим наркозом (человек спит и за него дышит наркозный аппарат) или спинномозговой анестезией (человек находится в сознании, обезболиваются нижние конечности ниже пояса на период 5-6 часов). Продолжительность операции от 01:00 до 01:40 в зависимости от сложности разрыва и сопутствующих повреждений коленного сустава. Выполняется операция под кровеостанавливающим жгутом, поэтому кровопотери нету.

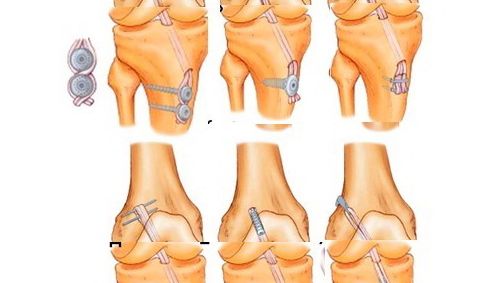

Сшить или восстановить разорванную крестообразную связку НЕВОЗМОЖНО, поэтому выполняется пластика (создание новой связки) передней крестообразной связки из сухожильных трансплантатов (используются другие сухожилия вокруг коленного сустава). Суть операции в том, что остатки поврежденной связки удаляются, а на место анатомического прохождения крестообразной связки ставят «новую» связку, которая фиксируется с бедренной и большеберцовой кости с помощью различных фиксаторов – биодеградирующих или титановых винтов, титановых пуговиц «endobutton», скоб, системы Pinn, системы«гильза и распирающий винт», набирающей популярность системой «All-inside», комбинацией данных методов.О каждой системе Вы должны поговорить с оперирующим врачом и вместе выбрать наиболее подходящий для Вас вариант. Во время артроскопии коленного сустава так же выполняется ревизия всех структур сустава и одновременно выполняются вмешательства на других поврежденных структурах в случае необходимости.

Методы фиксации сухожильного трансплантата «новой» крестообразной связки к бедренной и большеберцовой кости

В качестве сухожильных трансплантатов используются собственная связка надколенника (BTB), сухожилия полусухожильной и нежной мышцы (HAMSTRING), сухожилие четырехглавой мышцы бедра и сухожилия из синтетических материалов. Наиболее популярными являются использование сухожилий из собственной связки надколенника и сухожилий полусухожильной и нежной мышцы. До сих пор идет спор между ортопедами-травматологами о выборе сухожильного трансплантата – исторически считается, что более крепкое сухожилие собственной связки надколенника, однако эта методика имеет ряд недостатков – косметические (большой рубец по передней поверхности коленного сустава), боли при движениях в коленном суставе, более длителен период реабилитации. Однако если хирург владеет в совершенстве методикой забора трансплантатов из сухожилий полусухожильной и нежной мышцы, то результаты таких операций не хуже, чем после применения первой методики. Среди положительных сторон второй методики меньшее количество разрезов,рубец практически незаметен, короче период реабилитации. В своей практике предпочтение отдаем аутотрансплантатуиз сухожилий полусухожильной и нежной мышцы, так как данный трансплантат соответствует всем прочностным характеристикам связки, возможны различные варианты фиксации, и это наименее травматичный метод реконструкции передней крестообразной связки.

Сухожильный трансплантат («новая» связка) передней крестообразной связки, сложенный вчетверо. сухожилия полусухожильной и нежной мышцы (HAMSTRING)

Поврежденная связка. «Новая» связка (аутотрансплантат). МРТ с сухожильным трансплантатом и проведенными биодеградирующими (рассасывающимися) винтами

Фиксация биодеградирующим (рассасывающимся) винтом в большеберцовой кости.

Стационарное лечение длится 2-4 дня, после чего пациента выписывают на амбулаторное наблюдение, последующие послеоперационные контрольные осмотры и реабилитацию.

Послеоперационные рекомендации и реабилитация

Для достижения положительного результата лечения необходима хорошо продуманная программа реабилитации. Обычно пациент, перенесший реконструктивные вмешательства на передней крестообразной связке, получает подробные инструкции по дальнейшей реабилитации и своим действиям.

0 – 2 неделя

После операции Вы несколько дней проведете в стационаре, где будет проводится обезболивающая, противоотечная и противовоспалительная терапия, регулярные перевязки послеоперационных ран. Основной целью данной фазы является уменьшение боли и отечности. Сразу после оперативного вмешательства сустав иммобилизируют в жестком прямом ортезе продолжительностью 5 недель, ходьба на костылях, без осевой нагрузки на прооперированную конечность (нельзя наступать). Производятся перевязки послеоперационных ран 2-3 раза в неделю. Через 14 дней удаляют швы. Иммобилизационный период способствует заживлению зоны забора сухожилий, уменьшает риск послеоперационных кровотечений.

2 – 5 неделя

Продолжается период иммобилизации в жестком ортезе и ходьба на костылях з запретом осевой нагрузки и сгибательно-разгибательных движений в коленном суставе для защиты «новой связки», продолжается противоотечная и обезболивающая терапия. Назначается комплекс изометрических упражнений для улучшения тонуса мышц бедра и голени.

5 неделя – 6 месяц

Начинается период полноценной реабилитации, направленный на восстановления подвижности, опороспособности, восстановление повседневной бытовой трудоспособности и закачивания мышц прооперированной конечности. В этот период необходимо добросовестно выполнять комплекс восстановительных мероприятий согласно назначенной программы реабилитации, регулярно проходя контрольные осмотры у оперирующего хирурга. С 8-12 недели восстанавливается повседневная активность, возвращение к основному и легкому физическому труду. Следует помнить, что период фиксации и врастания «новой связки» в коленном суставе происходит в течении 3 – 4 месяцев с дня операции, а период полной перестройки и формирований связки продолжается от 6 месяцев до года, поэтому нормой в этот период может быть небольшой дискомфорт, отечность коленного сустава, ощущение натяжения в месте забора сухожильного трансплантата после физической нагрузки.

6 месяц – 1 год

Важнейшей целью этого периода является возобновление физических нагрузок. Основное внимание уделяется спортивно-специфическим видам спортивных нагрузок, которые включают в себя занятия в спортивном зале на беговой дорожке, повышенное внимание уделяется укреплению мышц. Спортсменам разрешается вернуться к занятиям спортом.

Заболевания по направлению Травмы крестообразных связок

Крестообразные связки находятся в полости коленного сустава. К их разрывам приводят запредельные движения в коленном суставе.

Передняя крестообразная связка (лат. lig. cruciatum anterius) начинается от задневерхней части внутренней поверхности наружного мыщелка (костного выступа) бедренной кости, пересекает полость коленного сустава и прикрепляется к передней части передней межмыщелковой ямки большеберцовой кости также в полости сустава. Крестообразная связка стабилизирует коленный сустав и не дает голени чрезмерно смещаться вперед, а также удерживает наружный мыщелок большеберцовой кости. Задняя крестообразная связка коленного сустава (лат. lig. cruciatum posterius) начинается от передневерхней части боковой поверхности внутреннего мыщелка бедра, пересекает коленный сустав и прикрепляется к задней межмыщелковой ямке большеберцовой кости. Она стабилизирует коленный сустав, и удерживает голень от смещения назад.

Суставные поверхности костей покрыты хрящом. Между сочленяющимися поверхностями бедренной и большеберцовой костей имеются внутренний и наружный мениски, представляющие собой серповидные хрящи. Коленный сустав заключен в суставную сумку. У человека коленное сочленение допускает движения сгибания и разгибания, а при согнутом положении — и вращение вокруг оси.

Колено является наиболее частым местом спортивных травм (таких, например, как разрыв мениска или связки).

Травмы крестообразных связок

Разрыв передней крестообразной связки может произойти при действии силы, направленной вперед, на заднюю поверхность коленного сустава при согнутой и повернутой внутрь голени. Разрывы крестообразных связок могут сопровождаться отрывными переломами костных пластинок в местах прикрепления связок или переломом межмыщелкового возвышения. Что значительно затрудняет последующее лечение. Очень часто разрывы крестообразных связок происходят у спортсменов во время игры в футбол, при занятиях горнолыжным спортом, у борцов. Задняя крестообразная связка разрывается при резком разгибании голени в коленном суставе или при прямом ударе по передней поверхности голени, когда она согнута в коленном суставе.

Разрывы связок часто бывают сочетанными. Наиболее тяжелым повреждением считается разрывы обеих крестообразных, обеих боковых и капсулы сустава. Это приводит к разболтанности коленного сустава и к утрате возможности ходьбы этой ногой. При разрыве крестообразных связок возникает резкая боль. Происходит кровотечение в сустав (гемартроз). Сустав увеличивается в размерах. Выявляется симптом «баллотирования» надколенника. Однако для некоторых пациентов сам момент травмы может пройти незамеченным. Позже появляется ощущение неустойчивости, разболтанности в коленном суставе.

Основным симптомом разрыва крестообразных связок считается симптом «выдвижного ящика».

При помощи специальных приемов врач смещает голень пациента вперед или назад. При разрыве передней крестообразной связки голень избыточно смещается вперед — симптом «переднего выдвижного ящика», а при разрыве задней крестообразной связки голень легко смещается назад — симптом «заднего выдвижного ящика».

При застарелых разрывах связок симптом «выдвижного ящика» может стать нечетким вследствие развития вокруг места разрыва жировой клетчатки, которая отчасти стабилизирует коленный сустав. Диагноз уточняют при МРТ исследовании.

Лечение повреждений передней крестообразной связки

1. Консервативное лечение крестообразной связки коленного сустава

В острый период, т. е. сразу после травмы лечение должно быть направлено на снятие боли и отека коленного сустава, позже – на восстановление нормальной подвижности в суставе. Сразу после травмы не пытайтесь передвигаться без посторонней помощи. Вы должны защитить колено от дальнейшего повреждения, которое может произойти без должного лечения. Консервативное лечение включает ледяные компрессы, противоспалительные препараты и покой. При наличии гемартроза необходимо отсасывать скапливающуюся жидкость. Также может быть назначена физиотерапия и лечебная физкультура.

Физические упражнения помогут быстрее возвратить нормальную подвижность в суставе и предотвратят атрофию мышц. Специальные упражнения нацелены на укрепление подколенных мышц и четырехглавой мышцы бедра, которые помогают стабилизировать колено. Важным аргументом в пользу лечения является тот факт, что длительная нестабильность сустава приводит к раннему артриту коленного сустава.

Наколенники – бандажи, ортезы и суппорты. Бандажи – это трикотажные изделия, плотно облегающие сустав и улучшающие его стабильность. Они могут иметь специальные силиконовые вставки для лучшей фиксации надколенника – в форме кольца или полукольца. Ортез – это ортопедическое приспособление, основной задачей которого является компенсация нарушенных функций сустава. Ортезами обычно называются сложные конструкции, выполненные из металла, пластика и ткани, которые используются при более серьезных нарушениях и лучше стабилизируют сустав (рис.1). Иногда сложно провести четкую грань между бандажом и ортезом, так как существуют бандажи с боковыми железными вставками в виде упругих пружин или простых шарниров, которые дополнительно фиксируются затягивающимися липучками. Слово “суппорт” происходит от английского слова support, которое переводится как “поддерживать” и используется как общий термин. Суппорты часто используются при нестабильности коленного сустава. Если вы не ведете активный образ жизни, то можете вполне обойтись без хирургического лечения. Необходимую стабильность обеспечит суппорт.

Однако нет никаких данных о том, что использование суппортов предотвращает развитие артроза коленного сустава. Использование суппорта может дать ложное ощущение надежности при занятиях спортом. Суппорты не всегда смогут защитить ваш сустав полностью, особенно во время резких движений, остановок и прыжков. Поэтому при выраженной нестабильности сустава людям ведущим активный образ жизни, занимающихся спортом рекомендовано хирургическое лечение. Многие врачи рекомендуют использовать суппорты по крайней мере в течении года после операции. Так что если у вас травмирована крестообразная связка суппорты понадобятся вам в любом случае.

2. Хирургическое лечение разрыва передней крестообразной связки колена

Если после курса консервативного лечения стабильность сустава не удовлетворяет требованиям физической активности и суппорты не обеспечивают необходимой стабильности сустава, то предлагается прибегнуть к хирургическому лечению. Даже когда сразу после травмы очевидно, что хирургия необходима, большинство врачей назначают курс физиотерапии и лечебной физкультуры с целью быстрее снять отек и вернуть полную подвижность суставу. Только после этого возможна хирургическая операция.

Хирургическое лечение разрыва передней крестообразной связки заключается в артроскопической реконструкции передней крестообразной связки. Артроскопия – метод эндоскопического выполнения операции на суставах. Операции выполняются при помощи очень тонких инструментов и специальной оптики, соединенной с цифровой видеокамерой (рис.2). Во время операции хирург смотрит на монитор и видит все, что происходит в данный момент в суставе, с большим увеличением – от 40 до 60 раз. Использование современных инструментов и высокочувствительной оптики позволяет выполнять тончайшие манипуляции на коленном суставе с минимальным повреждением окружающих структур и самого сустава (например, сшивание или удаление части менисков, пересадка хряща, реконструкция связок) – и все это через 2–3 небольших разреза. После подобной операции пациент обычно выписывается на этот же день.

Для реконструкции передней крестообразной связки в настоящее время в ведущих клиниках спортивной медицины используются трансплантаты, представляющие собой отрезки тканей человека. В мировой практике используется несколько источников трансплантата: аутотрансплантат из связки надколенника, аутотрансплантат из подколенных сухожилий, аллотрансплантаты.

- Реконструкция из связки надколенника. Данная связка соединяет надколенник с большеберцовой костью. Аутотрансплантат отсекают от большеберцовой кости и надколенника с костными фрагментами С помощью костного фрагмента в дальнейшем осуществляется фиксация аутотрансплантата в костном канале. Этот прием не только повышает прочность крепления трансплантата к новому ложу, но и обеспечивает более быстрое его сращение с последним, так как на сращение губчатой кости в канале, стенки которого представлены губчатой структурой, требуется 2—3 нед, что значительно меньше срока сращения такой связки или сухожилия с костью.Края разрезанной связки зашиваются. В большеберцовой и бедренной костях просверливаются каналы, выходящие в полость коленного сустава. Внутренние отверстия этих каналов в суставе находятся в том же самом месте, где находились места прикрепления передней крестообразной связки к суставным поверхностям бедренной и большеберцовой костей. Трансплантат связки проводится в полость сустава через костный канал большеберцовой кости. Концы протеза фиксируются в костных каналах при помощи специальных металлических или биополимерных рассасывающихся шурупов. Именно этот метод чаще всего используется в большинстве клиник мира.

- Аутотрансплантат из подколенных сухожилий. В качестве материала для пересадки могут использоваться ткани из сухожилия полусухожильной мышцы бедра. До сих пор не существует единого мнения в вопросе, о том, какой аутотрансплантат лучше. Реконструкция аутотрансплантатом из связки надколенника травматичнее и восстановление после такой операции протекает сложнее из-за травмирования данной связки. Но зато считается, что такая операция надежнее. Колено потом более стабильно и лучше выдерживает нагрузки. Хотя если хирург хорошо освоил технику выполнения операции по реконструкции из сухожилий полусухожильной и нежной мышц, получаются сравнимые результаты. При второй методике операции (из сухожилия полусухожильной мышцы) получается меньше разрезов и в будущем практически незаметно, что была проведена операция на колене. При первой методике (из связки надколенника) об операции будет напоминать дополнительный 5-сантиметровый рубчик, который в действительности не очень то бросается в глаза, особенно у мужчин.. В последнее время отдается предпочтение полусухожильным аутотрансплантатам, либо сухожилию четырехглавой мышцы бедра, однако данная методика операции применима не во всех случаях, не менее редко используется и связка надколенника. К решению данного вопроса подходят индивидуально. Аллотрансплантаты – это ткани, полученные от донора. После смерти человека ткань извлекается из тела и отсылается в банк тканей. Там она проверяется на все инфекции, стерилизуется и замораживается. Когда необходима операция врач отправляет запрос в банк тканей и получает необходимый аллотрансплантат. Источником аллотрансплантата могут быть связка надколенника, подколенные сухожилия или ахиллово сухожилие. Преимущество этого метода заключается в том, что хирургу не приходится вырезать трансплантат из организма пациента, нарушая его нормальные связки или сухожилия. Такая операция длится меньше, т.к. не тратится время на выделение трансплантата. Учитывая сложное строение и биомеханику передней крестообразной связки, в ходе разработки оперативной методики был отвергнут термин «восстановление крестообразных связок или их пластика». Выполнение лишь одного этапа операции, а именно расположение трансплантата в полости сустава аналогично ходу нормальной крестообразной связки, не дает оснований называть данное оперативное вмешательство восстановлением крестообразных связок, так как не воссоздается полностью структура связки, каждая порция которой играет заметную роль в эффективном ее функционировании. Поэтому правильным и теоретически обоснованным будет термин «восстановление стабильности» или «стабилизация коленного сустава тем или иным способом».

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.