Гормональные аспекты в клинике невынашивания

В 1984 г. автор этой статьи была членом группы ВОЗ по теме “Использование медикаментов при беременности”. На стол экспертов легли рекламные материалы по использованию диэтилстильбэстрола. В течение 30 лет этот препарат применялся во всем мире для сохранения беременности. И только когда были зарегистрированы случаи развития рака влагалища у молодых женщин, было обнаружено, что внутриутробное воздействие этого препарата вызывает существенные нарушения в развитии эмбриона и оставляет последствия на всю жизнь.

Поэтому, на наш взгляд, применение гормонов при беременности возможно только с лечебной целью, и должно быть четко обоснованным. Гормональные средства можно и нужно использовать на этапе подготовки к беременности.

В этиологии самопроизвольного прерывания беременности в I триместре большую роль играют гормональные нарушения в организме матери. Наиболее значимыми из них являются неполноценная лютеиновая фаза и гиперандрогения различного генеза. Следует отметить, что при выраженных эндокринных нарушениях, как правило, наблюдается бесплодие. Для невынашивания беременности характерны стертые формы гормональных нарушений, выявляющиеся при нагрузочных пробах и в связи с повышенными гормональными нагрузками.

Анализ особенностей менструальной функции у женщин с невынашиванием беременности показал, что у большинства из них по тестам функциональной диагностики имеются неполноценная II фаза менструального цикла и чередование овуляторных циклов с ановуляторными. По данным многих исследователей, недостаточность желтого тела не играет большой роли в прерывании беременности, так как есть другие источники прогестерона: надпочечники, трофобласт, а в дальнейшем – плацента. Механизм прерывания беременности при неполноценной лютеиновой фазе менструального цикла связан как с недостаточным уровнем прогестерона, так и с изменениями, которые происходят в эндометрии при нарушении процессов секреторной трансформации, обусловленной недостаточностью продукции прогестерона. В эндометрии наблюдается недоразвитие желез, стромы, сосудов, недостаточное накопление гликогена и других веществ, необходимых для развития плодного яйца. Эти изменения создают неблагоприятные условия для развития трофобласта и питания зародыша, что обусловливает прерывание беременности в I триместре либо развитие плацентарной недостаточности при прогрессировании беременности.

Существует и другая точка зрения: неадекватное развитие плодного яйца не стимулирует нормальный уровень продукции прогестерона.

Недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ) может быть обусловлена различными причинами: гиперсекрецией лютеинизирующего (ЛГ) и гипосекрецией фолликулостимулирующего гормонов (ФСГ) в I фазу цикла; гипоэстрогения на этапе селекции доминантного фолликула приводит к снижению овуляторного пика ЛГ и снижению уровня эстрадиола, замедлению темпов развития преовуляторного фолликула, преждевременной индукции мейоза, внутрифолликулярному перезреванию и дегенерации ооцитов. Снижение продукции эстрадиола ведет к недостаточной продукции прогестерона и отсутствию должной секреторной трансформации эндометрия. В связи с этими данными использование гормональных средств для сохранения беременности в постовуляторный период не имеет смысла.

Тесты функциональной диагностики не всегда отражают гормональный баланс в организме, поэтому нельзя ставить диагноз НЛФ только на основании этих тестов без гормональных исследований в I и во II фазу менструального цикла. Проведенные нами исследования у больных с привычным невынашиванием и явлениями НЛФ показали, что у ряда женщин в динамике менструального цикла уровень стероидных гормонов в крови находится в пределах нормы. Изучение состояния эндометрия у женщин с невынашиванием в анамнезе показало существенные изменения рецепторного звена эндометрия. Наибольшие изменения обнаружены у женщин с генитальным инфантилизмом, с пороками развития матки, при хроническом эндометрите. Таким образом, у ряда больных с невынашиванием беременности при достаточной продукции половых гормонов может сохраняться морфологическая неполноценность одного из важных звеньев репродуктивной системы – матки. Для биологического действия гормонов на ткани важен не только уровень стероидов в организме, но и сохранение всех возможных путей реализации гормонального эффекта. Проведенные исследования показали необходимость дифференцированного подхода к терапии невынашивания беременности у женщин с гормональными нарушениями.

Обследование женщин с невынашиванием беременности

Для выбора оптимальной терапии на этапе подготовки к беременности и в процессе беременности необходимо обследование женщины, страдающей невынашиванием, вне беременности для оценки состояния репродуктивной системы и выявления возможных причин невынашивания беременности. В комплекс обследования женщин с невынашиванием беременности вне беременности входят тщательный сбор анамнеза (общие и гинекологические заболевания, репродуктивная функция – число выкидышей, сроки прерывания, клиника и возможные осложнения, методы лечения) и нижеследующие методы обследования.

Гистеросальпингография производится на 18–20 день цикла. Это исследование позволяет поставить или исключить диагноз пороков развития матки, внутриматочных синехий, истмико–цервикальной недостаточности.

УЗИ оценивает состояние яичников (поликистозные яичники, кисты и другие образования), состояние эндометрия (хронический эндометрит, гиперплазии эндометрия, толщина эндометрия перед овуляцией и др.) и миометрия (миомы матки, аденомиоз).

Гормональные исследования проводят на 7–8 день цикла: определяется уровень ЛГ, ФСГ, пролактина, тестостерона (ТС), дегидроэпиандростерона (ДЭА). На 22–23 день цикла (лучше на 4 день подъема ректальной температуры) определяется уровень эстрадиола и прогестерона. Обычно при невынашивании беременности грубых гормональных нарушений нет. Тем не менее на 7–8 день цикла выявляют повышение уровня ЛГ, снижение содержания эстрадиола. Содержание ФСГ не отличается от нормативных показателей, в связи с этим соотношение ЛГ/ФСГ выше нормы. У 10% женщин с невынашиванием отмечается повышение уровня пролактина, у 26% – повышение уровня андрогенов (ТС, ДЭА, 17–КС), чаще выявляется яичниковая гиперандрогения, чем надпочечниковая. При оценке лютеиновой функции отмечается незначительное снижение уровня прогестерона. Эти изменения чаще всего обусловлены наличием хронического эндометрита и наблюдаются у женщин с пороками развития матки, генитальным инфантилизмом.

Необходимым звеном обследования является исключение инфекции, как причины невынашивания. Особенности иммунитета пациенток с невынашиванием приводят к тому, что чрезвычайно высока частота персистенции бактериальной и вирусной инфекции, чаще всего – их ассоциаций. Для оценки степени инфицирования проводятся исследования из цервикального канала, из эндометрия (ЦУГ эндометрия на 7–9 день цикла). Оценивается степень вирусурии.

У 27% пациенток с привычным невынашиванием имеются аутоиммунные нарушения, поэтому определение ВА, анти–ХГ, антикардиолипиновых антител и других аутоиммунных нарушений является необходимым звеном обследования. В патогенезе аутоиммунных нарушений большое значение имеет патология в системе гемостаза в виде тромбофилических осложнений. При аутоиммунных нарушениях все лечебные мероприятия проводятся под контролем гемостазиограмм.

После оценки состояния репродуктивной системы и причин привычного невынашивания проводится комплекс лечебных мероприятий для подготовки к беременности.

Подготовка к беременности пациенток с эндокринным генезом невынашивания

После исключения инфекции у женщин с НЛФ и сниженным уровнем стероидных гормонов назначается циклическая гормональная терапия. Препаратом выбора в этом случае является фемостон. Он может быть назначен на 2–3 цикла. В случае, если на фоне терапии наступает беременность, этот препарат не причинит вреда, так как его гестагенным компонентом является дюфастон, который нашел широкое применение при лечении угрозы прерывания беременности. При отсутствии эффекта, т.е. при продолжающейся НЛФ, показана стимуляция овуляции клостилбегитом. В ряде случаев при незначительных гормональных отклонениях в качестве подготовки может быть использован следующий вариант терапии: на 2 цикла назначаются контрацептивные препараты и на рибаунд–эффект планируется наступление беременности. С этой целью может быть использован регулон.

При нормальном уровне стероидных гормонов и НЛФ, как правило, наблюдается поражение рецепторного аппарата эндометрия. В этой ситуации гормональная терапия малоэффективна. Целесообразно обратиться к немедикаментозным методам лечения – иглорефлексотерапии, электрофорезу с медью (15 процедур с 5–го дня менструального цикла). Эти методы позволяют нормализовать состояние рецепторного аппарата эндометрия, и только после этого можно для усиления эффекта применить циклическую гормональную терапию.

При наличии в анамнезе у пациенток таких заболеваний, как эндометриоз, миома матки, гиперплазия эндометрия, для подготовки к беременности может быть использован препарат гестагенного действия – дюфастон или утрожестан. Эти препараты обладают схожим действием и примерно одинаковой эффективностью. Их назначают во II фазу цикла с 16 дня цикла на 10 дней: дюфастон в дозе 1–2 таблетки в день в зависимости от массы тела и выраженности НЛФ, утрожестан – 2–3 таблетки в день после еды.

При беременности, наступившей после подготовки к беременности, назначение гормональных препаратов обычно не требуется, так как до 6–7 недель при нормально протекающей беременности уровень эстрогенов и прогестерона находится на уровне II фазы менструального цикла. Если возникает потребность в стимулировании гормональной продукции, то целесообразнее назначение иммуноцитотерапии лимфоцитами мужа или донора. Необходимость в гормональной поддержке возникает в основном у пациенток с миомой матки, с явлениями эндометриоза, после стимуляции овуляции. В этом случае целесообразно использовать такие препараты, как дюфастон (до 16 недель беременности) или утрожестан (интравагинально, до 12 недель беременности). Назначение гормональных средств после 16 недель в большинстве случаев нецелесообразно.

При гиперандрогении надпочечникового генеза подготовка к беременности начинается с проведения дексаметазоновой пробы: с 5–го дня цикла назначается дексаметазон 0,0005 3–5 дней, затем 1/2 таблетки 2–3 дня и 1/4 таблетки до нормализации экскреции 17-КС. При снижении уровня андрогенов наступает нормальная овуляция и беременность. Прием дексаметазона при надпочечниковой гиперандрогении необходимо продолжить в течение беременности при повышении уровня 17-КС. Если гиперандрогения была связана с увеличением ДЭА, то прием дексаметазона при беременности следует продолжить до 16 недель беременности.

Гиперандрогения яичникового генеза требует более длительной подготовки к беременности. На 2–3 цикле назначают гестагены во II фазе цикла ( дюфастон по 1–2 таблетки в сутки или утрожестан по 1 таблетке 3 раза в сутки), затем проводится стимуляция овуляции клостилбегитом, и с этого цикла назначается дексаметазон. Этот препарат не влияет на уровень тестостерона, а только на андрогены надпочечников, но суммарная выработка андрогенов снижается. Если в течение последующих 3 циклов лечение остается безрезультатным, следует сделать перерыв, повторить курс лечения, начиная с гестагенов. После второй неудачной попытки стимуляции овуляции необходимо направить пациентку на оперативное лечение – клиновидную резекцию яичников или другой вариант лечения поликистозных яичников. При наступлении беременности следует продолжить прием дексаметазона до 20–24 недель беременности.

Гиперандрогения смешанного генеза требует еще более длительной подготовки и начинается с нормализации обменных процессов, затем проводят подготовку гестагенами, после чего стимулируют овуляцию на фоне приема дексаметазона. При повышенном уровне пролактина нередко в дополнение к стимуляции овуляции клостилбегитом, проводимой с 5 по 10 день цикла, назначают небольшие дозы парлодела (по 2,5 мг 2 раза с 10 по 14 день цикла). После наступления беременности необходимо продолжить прием дексаметазона обычно до 33–35 недель. У этих больных беременность может осложняться гипертензией и развитием токсикоза во второй половине беременности.

У всех пациенток с гиперандрогенией есть критические периоды в течение беременности, обусловленные началом гормональной продукции у плода: 13, 24 и 28 недели беременности. В процессе беременности необходим контроль состояния шейки матки, так как у 2/3 пациенток развивается истмико-цервикальная недостаточность. Профилактику плацентарной недостаточности необходимо проводить с первых недель беременности.

Гормональные аспекты невынашивания беременности

Невынашивание беременности – самопроизвольное ее прерывание в сроке от зачатия до 37 недель, считая с первого дня последней менструации.

В настоящее время различают следующие ведущие причины привычной потери беременности: генетические, эндокринные, иммунологические, инфекционные, тромбофилические, патология матки.

Выяснение причин привычной потери беременности является чрезвычайно важной с практической точки зрения, т.к. позволяет проводить соответствующее корректирующее лечение, что способствует пролонгированию беременности и благополучному ее исходу.

Одной из основных причин прерывания беременности в первом триместре являются гормональные нарушения в организме матери. Наиболее значимыми из них являются: неполноценная лютеиновая фаза (вторая фаза менструального цикла) и гиперандрогения различного генеза (повышение содержания мужских гормонов в женском организме). Следует отметить, что при выраженных эндокринных нарушениях, как правило, наблюдается бесплодие. Для невынашивания же беременности характерны стертые формы гормональных нарушений.

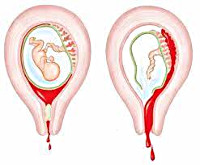

Механизм прерывания беременности при неполноценной лютеиновой фазе менструального цикла связан как с недостаточным уровнем прогестерона, так и с изменениями, которые происходят в эндометрии при нарушении процессов секреторной трансформации, обусловленной недостаточностью продукцией прогестерона. В эндометрии наблюдается недоразвитие желез, стромы сосудов, недостаточное накопление гликогена и других веществ, необходимых для развития плодного яйца. Эти изменения создают неблагоприятные условия для развития трофобласта и питания зародыша, что обуславливает прерывание беременности в первом триместре либо развитие плацентарной недостаточности при прогрессировании беременности.

Существует и другая точка зрения: неадекватное развитие плодного яйца не стимулирует нормальный уровень продукции прогестерона. Снижение уровня прогестерона в крови ведет к угрозе прерывания беременности с развитием кровотечения. Такое состояние корректируется путем назначения Дюфастона или Утрожестана с 6-8 недель беременности до 13 недель с последующим снижением дозы препарата к 16 неделям, т.к. к этому сроку гестации сформировавшаяся плацента начинает продуцировать прогестерон. Прогестерон – гормон желтого тела яичника, способствующий пролонгированию беременности и нормальному ее течению.

Вторым аспектом гормональных нарушений является гиперандрогения. Гиперандрогения может быть яичниковая, надпочечниковая или смешанная.

При гиперандрогении – андрогены влияют на плод во много раз агрессивнее, чем лекарства, которыми можно снизить их уровень, особенно тяжело сказывается избыток андрогенов на развитие плода женского пола. Однако, для того чтобы правильно назначать те или иные препараты и, главное, подобрать нужные дозы и длительность лечения, необходимо знать источник избытка андрогенов.

Если источник повышенных андрогенов являются надпочечники, то в крови находят высокий уровень 17 – гидроксипрогестерона (17- ОП) и/или дегидроэпиандростерона (ДЭАС). Если повышены эти гормоны или хотя бы один из них, это означает что есть генетически передаваемое заболевание – адрено-генитальный синдром (АГС). Однако, степень тяжести этого заболевания чрезвычайно варьирует от легких, стертых форм, до очень тяжелых, при которых вопрос о беременности практически не возникает. Если у вас повышен уровень 17-ОП, то у вас есть дефект гена, ответственного за фермент 21 – гидроксилаза. Клинически это выражается в явлениях вирилизации – строение тела по мужскому типу (герсутизм – оволосение по мужскому типу), нарушение менструального цикла – цикл более длинный, чем у женщин не имеющих этого заболевания. Тяжесть этих проявлений также определяется степенью выраженности дефекта 21 – гидроксилазы; от незначительных до очень тяжелых, когда трудно понять перед тобой женщина или мужчина. Если женщина имеет стертые проявления заболевания и имеет практически регулярный цикл, у нее может наступить беременность – самостоятельно. При избытке андрогенов, мало эстрогенов (женских половых гормонов), беременность прерывается по типу – неразвивающейся беременности, но это не самое страшное. Адрено- генитальный синдром – генетически передаваемое заболевание, и ребенок может получить от мамы этот измененный ген. У плода будет избыток своих адрогенов и плюс адрогены матери. Для мальчика это не катастрофично, но он будет небольшого роста из-за раннего созревания от избытка адрогенов. А для девочки это катастрофично, у нее формируются половые органы под влиянием не эстрогенов, а адрогенов – формируется урогенитальный синус и очень большой клитор, напоминающий половой орган мальчика. И опять степень тяжести определяется степенью дефекта гена. Хуже бывает, когда ребенок получает дефектные гены от обоих родителей – гомозиготная форма заболевания. Это заболевание протекает очень тяжело. Чтобы уменьшить патологическое влияние на плод адрогенов, назначается дексаметазон. Он активнее, чем преднизолон /метипред, т.к. проникает более активно через плаценту и более эффективно обеспечивает защиту от андрогенов. Доза дексаметазона ничтожно мала (не более 0,5 мг-0,35мг), более часто назначают ¼ или ½ часть таблетки. Отдаленные результаты показали, что эта доза не оказывает патогенного действия на плод. Этот препарат не вызывает пороков развития, не обладает токсическим действием на плод. А после рождения у девочки, если она получит дефектный ген АГС от родителей, будут те же проблемы что и матери – избыток мужских гормонов и, чтобы иметь ребенка, ей придется принимать гормоны, До открытия причин этого заболевания , пациентки с этой патологией практически не рожали, т.к. у таких женщин привычное невынашивание или бесплодие и они не рожали себе подобных.

С внедрением методов диагностики и лечения за 40 последних лет – женщины с гиперандрогенией смогли стать матерями, но их дочери имеют те же проблемы и в популяции растет число женщин с этими проблемами. Убрать дексаметазон можно будет только тогда, когда врачи научатся менять дефектный ген.

Источником андрогенов могут быть яичники при заболевании, которое называется – синдром поликистозных яичников (СПКЯ). При этом заболевании отмечается высокий уровень тестостерона и для женщин с этой патологией характерно бесплодие. Лечение проводят либо стимуляцией овуляции, либо оперативным путем проводят клиновидную резекцию яичников. Чтобы овуляция была более полноценной, также назначается дексаметазон. Дексаметазон не убирает тестостерон, но уменьшает андрогены надпочечников, снижается общий уровень андрогенов и овуляция будет более полноценная и возможно наступление беременности.

При наступлении беременности у женщин с яичниковой гиперандрогенией – дексаметазон не назначают, хотя уровень 17-КС может быть повышен. Но если вы обратились к врачу уже с беременностью, а по уровню 17-КС в моче невозможно определить источник андрогенов, то врач назначает дексаметазон, т.к. 67% женщин с гиперандрогенией имеют сочетанный источник андрогенов – нарушен метаболизм гормонов и в яичниках, и в надпочечниках. Длительность лечения и дозы подбирают индивидуально, в зависимости от уровня андрогенов, т.е. с учетом степени тяжести заболевания.

Споров по поводу приема глюкокортикоидов при гиперандрогении нет. Это четко установленный факт и это лечение проводится во всем мире одинаково.

Таким образом при гиперандрогении надпочечникового генеза, связанного с увеличением ДЭА (прием дексаметазона продолжают до 16 недель беременности), при гиперандрогении яичникового генеза до 20-24 недель беременности, а при смешанной форме гиперандрогении дексаметазон назначается до 33-35 недель беременности. У этих пациентов беременность может осложняться гипертензией (повышением артериального давления) и развитием токсикоза второй половины беременности. У всех пациентов с гиперандрогенией есть критические периоды в течение беременности, обусловленные началом гормональной продукции у плода: 13, 24, 28 недель беременности. В процессе беременности необходим контроль состояния шейки матки, т.к. у 2/3 пациенток развивается истмико-цервикальная недостаточность (размягчение и укорочение шейки матки с раскрытием внутреннего зева, ведущее к угрозе прерывания беременности, преждевременным родам). Важно отметить о необходимости проведения профилактики плацентарной недостаточности с первых недель беременности.

Невынашивание беременности

Проблема невынашивание беременности остается одной из наиболее актуальных проблем в акушерстве, так как влечет за собой не только снижение рождаемости, но и оказывает отрицательное влияние на репродуктивное здоровье женщины.

Частота самопроизвольных выкидышей, к сожалению, составляет от 15 до 20% от всех желанных беременностей.

По данным Коллегии Минздрава РФ, 80% выкидышей происходит в первом триместре, 20% из них происходит во втором и третьем. В РФ прерывается каждая пятая желанная беременность, что приводит не только к медицинским, но и демографическим потерям.

По данным зарубежных исследователей занимающихся иммунологией репродукции, если в многократные ранние потери беременности вовлечены иммунные механизмы, то шанс доносить беременность без терапии после трех выкидышей составляет 30%, после четырех – 25%, после пяти – 5%.

К основным причинам гибели эмбриона, кроме анатомических, эндокринных и инфекционных, относятся генетические и иммунные.

Невынашивание беременности – это самопроизвольное прерывание беременности в сроки зачатия до 37 недель, считая с первого дня последней менструации. Прерывание беременности от зачатия до 22 недель называют самопроизвольным абортом (выкидышем), с 22 недель – преждевременными родами. Многие исследователи полагают, что раннее невынашивание беременности (в сроке 1-2 недели) являются вариантом естественного отбора, так как при цитогенетическом исследовании хориона при случайных выкидышах находят до 80% эмбрионов с хромосомными аномалиями.

Привычное невынашивание беременности – самопроизвольное прерывание беременности два и более раз. В ряде стран привычным невынашиванием является прерывание беременности более 3 раз, но в России рекомендуется проводить полноценное обследование при нарушении беременности уже дважды.

Невынашивание беременности – это полиэтиологичное заболевание, которое связано с одной стороны с причинами этого состояния, с другой – с нарушениями, обусловленными неоднократным прерыванием функции репродуктивной системы (гормональный стресс, внутриматочные вмешательства и ряд других факторов).

Причины невынашивания беременности

В настоящее время не существует единой классификации причин невынашивания беременности, однако выделяют следующие основные факторы:

Одной из причин невынашивания беременности являются социально-биологические факторы, связанные, в частности, с местом жительства в определенных районых, с условиями труда (связанными с вибрацией, радиацией, химическими вредностями, стрессами). Преждевременные роды встречаются чаще встречаются у женщин, сочетающих труд с учебой. Привычное невынашивание наблюдается также у женщин интеллектуального труда.

Среди преждевременно родивших выявлено большое количество женщин, состоящих в незарегистрированном браке, а также у тех, у кого не решены жилищные вопросы или в процессе беременности возникали стрессовые ситуации.

Очевидно, что количество сигарет, выкуриваемых в день, напрямую связано с вероятностью невынашивания беременности. Алкоголь также обладает тератогенным эффектом на плод. Интересно, но доказанным является факт, что рентгенологическое исследование в 1 триместре беременности в дозе 5 рад не обладает тератогенным действием.

Известно отрицательное воздействие солей тяжелых металлов (ртуть, свинец), а также пестицидов.

Частота невынашивания беременности связана с возрастом: она выше у женщин моложе 20 лет и старше 35.

Генетические причины невынашивания беременности

Как минимум, 50% диагностированных беременностей, самопроизвольно прерывающихся в первом триместре, сочетаются с хромосомными мутациями!

Хромосомные аномалии часто обнаруживаются при спорадических выкидышах и гораздо реже – при привычных. При повторной неразвивающейся беременности измененный хромосомный набор эмбриона может быть обусловлен аномальным кариотипом родителей, встречающимся у 7% супружеских пар.

Родословная семьи с хромосомными аберрациями.

В таких случаях необходимо обращать внимание на особенности семейного анамнеза – наличие в семье врожденных аномалий, обследование супругов (сдача анализа на кариотип).

При наличии в анамнезе прерываний беременности в ранние сроки, мертворождений неясного генеза, пороков развития плода, неудач в наступлении беременности после использования вспомогательных репродуктивных технологий, в случае, если супругам больше 35 лет, рекомендовано медико-генетическое обследование супружеской пары до наступления беременности. Генетическое консультирование включает изучение родословной семьи и анализ полученных данных, определение кариотипов супругов и оценку антигенов системы HLA.

Эндокринные причины невынашивания беременности

Эндокринные нарушения в структуре причин привычного выкидыша составляют 8–20%. Наиболее значимыми из них являются: гиперандрогения, недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ), дисфункция щитовидной железы, сахарный диабет.

1) Самая частая известная причина – недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ) . Заключается она в недостаточном влиянии прогестерона на эндометрий. Для нормальной имплантации необходим определенный уровень прогестерона, а также совпадение “окна овуляции” с “окном рецептивности эндометрия”.

Т.е. во время овуляции эндометрий должен быть готов к имплантации, которая произойдет в ближайшее время.

Если эти процессы не совмещаются во времени, это является причиной либо бесплодия, либо невынашивания беременности. Регулируется “окно рецептивности” гормонами (прогестероном). Считается, что прогестерон играет ключевую роль в процессе имплантации и развитии нормальной беременности. Недостаточный уровень прогестерона может привести к бесплодию или привычному невынашиванию беременности. Клинически снижение уровня прогестерона выражается в укорочении лютеиновой фазы (менее 11 дней) и подтверждается гистологически (по результатам исследования соскоба эндометрия). Желтое тело, образующееся в яичнике после овуляции, продуцирует прогестерон.

Считается, что одной из причин невынашивания беременности и неполноценности второй фазы цикла является хронический эндометрит, который верифицирован у 70% пациенток с невынашиванием.

2) Известно, что 21–32% невынашивания беременности обусловлены гиперандрогенией . Патологическое состояние организма, обусловленное избыточной продукцией андрогенов, синтезирующихся в надпочечниках и яичниках (адреногенитальный синдром, поликистоз яичников, гиперандрогения смешанного генеза). Среди женщин с явлениями гирсутизма (повышенного оволосения) в 6 раз чаще наблюдаются ранние самопроизвольные выкидыши, в 10 раз – неразвивающиеся беременности (НБ). Повышение уровня андрогенов приводит, с одной стороны, к гибели зародыша непосредственно, а с другой стороны – к плацентарной недостаточности.

3) Гормоны щитовидной железы также играют определенную роль в развитии беременности, поэтому нарушение ее функции, как в сторону повышения, так и снижения, может оказать существенное влияние на течение беременности. Системные эндокринные нарушения в организме женщины такие, как сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы, безусловно, связаны с проблемой невынашивания беременности.

Однако при адекватной терапии сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы не являются факторами риска привычного невынашивания беременности!

Обследование на заболевания щитовидной железы и скрытый сахарный диабет (выявляемый при проведении теста на толерантность к глюкозе) не могут быть рекомендованы как рутинные методы обследования для женщин, у которых отсутствуют симптомы данных эндокринопатий.

Иммунные причины невынашивания беременности

Каждый человек обладает индивидуальным набором HLA – антигенов, которые играют жизненно важную роль, определяя возможность и выраженность иммунного ответа на любое воздействие.

Антигены HLA представляют собой гликопротеиды (комплекс белков и углеводов), состав каждого из которых кодируется соответствующим HLA-геном 6-й хромосомы. Иначе говоря, индивидуальное сочетание HLA-антигенов у конкретного человека определяется индивидуальным сочетанием HLA-генов.

Аллоантигенами являются любые антигены другого индивида. Плацента и эмбрион также наполовину состоят из отцовского, чужого генетического материала.

Считается, что большинство случаев невынашивания беременности, особенно в 1 триместре, связано с тем, что нарушено восприятие плода организмом матери, то есть дефектами данной системы HLA.

У супружеских пар, имеющих 2 или 3 общих аллеля системы HLA класса диагностируется II риск невынашивания беременности достоверно больше, чем у пар, не имеющих идентичных аллелей по HLA. Большое число совпадающих у супругов антигенов HLA приводит к тому, что организм матери не распознаёт эмбрион как плод, а воспринимает его как измененную (мутированную, раковую) клетку собственного организма, против которой начинает работать иммунная система. Основной принцип терапии заключается в иммунокоррекции.

Так наследуется от каждого из родителей блок HLA-генов.

- Снижение продукции аллоантител к отцовским лейкоцитам – одна из причин невынашивания беременности. Однако механизмы до настоящего времени полноценно неизучены.

Нарушения в свертывающей системе крови (тромбофилические и коагулопатические нарушения)

При физиологически протекающей беременности в системе гемостаза (свертывания крови) происходят изменения, определенные самой природой, направленные на нормальное функционирование плаценты и плода, а также предполагающие остановку кровотечения после отделения плаценты.

Уровень тромбоцитов при нормальной беременности остается неизменным, хотя количество факторов свертывания крови ближе к концу беременности увеличивается в 1,5- 2 раза.

При нарушении баланса в системе свертывания крови вероятность вынашивания беременности резко снижается. К подобным состояниям относится так называемый антифосфолипидный синдром.

Антифосфолипидный синдром (АФС) – аутоимммунная дисфункция, связанная с невынашиванием беременности. Известно, что АФС может вызвать невынашивание в любом триместре беременности. Фосфолипиды – основные компоненты клеточных мембран, в том числе клеток плаценты. Антитела к фосфолипидам – это разнообразная группа иммуноглобулинов, взаимодействующих со многими фосфолипидами клеточной мембраны. Самый известный фосфолипид – кардиолипин. Антитела к фосфолипидам обнаруживаются при многих патологических состояниях. Они способны повреждать клетки эндотелия и мембрану тромбоцитов, ингибировать синтез простациклинов и нарушать активацию протеина С. Результатом является повышение адгезии тромбоцитов и относительное увеличение уровня тромбоксана, что в целом повышает частоту тромбозов.

Микротромбозы в сосудах формирующейся плаценты нарушают ее функцию, что ведет к плацентарной недостаточности и в ряде случаев заканчивается гибелью эмбриона/плода.

Для диагностики наличия данного синдрома необходимо:

- оценить анамнестические данные (наличие одной или более смертей морфологически нормального плода старше 10 недель беременности; три и более неясных причин спонтанных выкидышей до 10 недель беременности и ряд других);

- наличие антикардиолипиновых антител IgG и IgM в среднем или высоком титре 2 и более раз подряд;

- волчаночный антикоагулянт, присутствующий в плазме 2 или более раз подряд;

- изменения показателя гликопротеина-2.

Анатомические причины невынашивания беременности

Около 15% женщин с невынашиванием беременности имеют аномалии анатомического строения матки, как основную причину. Для имплантации, как известно, необходимо адекватное пространство в матке и нормальное кровоснабжение.

Размер полости матки в норме между передней и задней стенкой составляет всего 5-10 мм. Однако, этого расстояния достаточно для того, чтобы произошло прикрепление и развитие эмбриона.

К анатомическим причинам невынашивания беременности относятся:

- аномалии развития матки (внутриматочная перегородка, однорогая матка, двурогая матка, удвоение матки и ряд других);

- нарушение анатомии матки за счет внутриматочных синехий (синдром Ашермана);

- наличие в матке полипов эндометрия, миомы матки или аденомиоза, нарушающих строение и анатомию полости матки;

- истмико-цервикальная недостаточность.

Инфекционные причины невынашивания беременности

Исследования ученых последних лет показали, что у женщин с привычным невынашиванием бактериально-вирусная колонизация эндометрия встречается достоверно чаще, чем у женщин с нормальным акушерским анамнезом. Так, вне беременности диагноз хронического эндометрита гистологически верифицируется у 73% больных, в 87% наблюдается персистенция условно – патогенных микроорганизмов в эндометрии.

Доказано неблагоприятное влияние на течение беременности персистирующей патогенной и условно–патогенной флоры типа хламидий, уреаплазмы, микоплазмы, вируса простого герпеса, цитомегаловируса, токсоплазмы и др!

Инфекционные заболевания беременных оказывают неблагоприятное влияние на плод или в результате непосредственного воздействия на него возбудителя, вызывая первичную фетопатию, или вследствие поражения плаценты, индуцируя плацентарную недостаточность и вторичную фетопатию.

Диагноз хронического эндомерита устанавливается только при микробиологическом исследовании эндометрия в сочетании с гистероскопией и биопсией эндометрия.

Проведение антибактериальной терапии, подобранной индивидуально, помогает нормализовать иммунологические процессы в эндометрии, создать благоприятные условия для последующей имплантации и предотвратить инфекционное поражение эмбриона.

Отцовские причины невынашивания беременности

Отцовские причины невынашивания беременности играют меньшую роль, чем материнские, за исключением хромосомной патологии. Однако, при привычном невынашивании значительно более часто встречаются нарушения в спермограммах – от воспалительного процесса до нарушения строения сперматозоидов.

При обследовани супружской пары по поводу невынашивания беременности необходимо провести обследования по всем направлениям, выявить причину и провести адекватную коррекцию.

До проведения обследования и без соответствующей подготовки, особенно, при привычном невынашивании, планирование беременности не рекомендуется.

Высококвалифицированные клиники Москвы обладают большим спектром диагностических возможностей. Грамотное обследование женщины и мужчины в соответствии со стандартами позволит подготовить женщину к беременности и снизить вероятности невынашивания. В Университетской группе клиник «Я здорова» возможно пройти все соответствующие обследования и получить соответствующие рекомендации.

Эндокринные причины невынашивания беременности

ЭНДОКРИННЫЕ ПРИЧИНЫ ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

По данным различных авторов, эндокринные причины невынашивания беременности отмечают в 8–20% случаев. При этом влияние отдельно взятых гормональных нарушений на формирование симптомокомплекса привычного выкидыша остаётся дискуссионным. Наиболее значимыми из них считают недостаточность лютеиновой фазы, гиперандрогению, гиперпролактинемию, дисфункцию щитовидной железы и СД.

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ

У больных с привычным выкидышем недостаточность лютеиновой фазы наблюдают в 20–60% случаев. Как правило, она бывает результатом действия целого ряда неблагоприятных факторов: нарушение секреции ФСГ и ЛГ в первой фазе менструального цикла, ранний или, наоборот, слишком поздний пик выброса ЛГ, гипоэстрогения как следствие неполноценного фолликулогенеза, которая наиболее часто обусловлена гиперпролактинемией, гипотиреозом, гиперандрогенией. По этой причине необходим дифференцированный подход к назначаемой терапии недостаточности лютеиновой фазы.

Особенности ведения беременности

Существуют особенности ведения беременности при недостаточности лютеиновой фазы.

· При использовании с целью коррекции недостаточности лютеиновой фазы на этапе прегравидарной подготовки препаратов прогестерона при наступлении беременности лечение этими лекарственными средствами следует продолжить.

· В ранние сроки беременности может быть использован ХГЧ в дозе 1500 ЕД 2 раза в неделю, хотя ряд исследователей не подтверждают эффективность данной терапии.

· Если в сочетании с недостаточностью лютеиновой фазы отмечают гиперпролактинемию, при наступлении беременности приём агонистов дофамина (бромокриптин, каберголин) рекомендовано отменить (категория Х).

· При выявлении гипотиреоза после наступления беременности лечение левотироксином необходимо продолжить (категория А). Вопрос о коррекции дозы в течение беременности решает эндокринолог после получения результатов гормонального обследования. Основным критерием оценки функции щитовидной железы во время беременности служит концентрация свободного Т4.

При обнаружении избыточного содержания андрогенов в крови (яичникового или надпочечникового генеза) у пациенток с привычным невынашиванием беременности показано медикаментозное лечение, поскольку андрогены влияют на полноценность овуляции и состояние эндометрия. При нарушении биосинтеза надпочечниковых андрогенов плодом возможно вирилизующее влияние на плод женского пола, поэтому стероидную терапию проводят в интересах плода.

ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ

Надпочечниковая гиперандрогения (ВГКН, адреногенитальный синдром) — аутосомнорецессивное наследственное заболевание, обусловленное генетическими дефектами ферментов стероидогенеза, прежде всего 21-гидроксилазы (ген СVР 21 В).

Патогномоничным признаком надпочечниковой гиперандрогении вне беременности служит увеличение концентрации в крови гидроксипрогестерона. При проведении пробы с АКТГ (тетракозактид по 0,5 мг подкожно, после определения содержания гидроксипрогестерона и кортизола в утреннем образце крови) контрольную оценку содержания гидроксипрогестерона и кортизола проводят через 9 ч после инъекции. В настоящее время мутация гена СУР21В, которая может быть передана от родителей плоду с последующим развитием у него ВГКН, определяют с помощью ПЦР.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Основным методом лечения недостаточности лютеиновой фазы на фоне надпочечниковой гиперандрогении служит глюкокортикоидная терапия, направленная на нормализацию выработки гидроксипрогестерона и ДГЭАС в коре надпочечников и ликвидацию их тормозящего влияния на функцию гипофиза и фолликулогенез в яичниках, что приводит к недостаточности лютеиновой фазы и неполноценной имплантации. Общепринятая в нашей стране тактика при надпочечниковой гиперандрогении, обусловленной дефицитом 21-гидроксилазы (неклассическая форма ВГКН), подразумевает лечение дексаметазоном до наступления беременности в индивидуально подобранной дозе, позволяющей поддерживать концентрацию ДГЭАС и гидроксипрогестерона в крови в пределах нормативных значений, с последующим продолжением приёма лекарственного средства в течение всей беременности. Считают, что у женщины с привычным невынашиванием беременности, страдающей надпочечниковой гиперандрогенией, отменять лечение нецелесообразно.

Однако на конгрессе в Барселоне (2007 г.)* был достигнут консенсус по поводу нецелесообразности приёма дексаметазона беременной, поскольку терапия дексаметазоном не влияет на исход беременности. Андрогены матери после наступления беременности не влияют на функцию жёлтого тела, не проникают через плаценту, а значит, не участвуют в формировании функций надпочечников плода и в реализации клинических и функциональных проявлений гиперандрогении у плода, в том числе вирилизации наружных женских половых органов. В то же время плодовые и материнские андрогены служат необходимым компонентом для образования эстрогенов в плаценте во II и III триместрах беременности. Следовательно, после наступления беременности гиперандрогению матери не нужно коррегировать. Более того, повышение у женщины гидроксипрогестерона впервые в жизни в I триместре беременности может быть следствием функционирования желтого тела. С позиции доказательной медицины целесообразна следующая тактика ведения женщин с надпочечниковой гиперандрогенией: верификация ВГКН на этапе прегравидарной подготовки, продолжение терапии дексаметазоном беременных с ВГКН, пренатальная диагностика пола плода и наличия у него мутации гена СVР21В. В случае женского пола и наличия мутации гена СVР21В методом выбора считают применение до конца беременности дексаметазона, который, в отличие от преднизолона или метилпреднизолона, проникает через плацентарный барьер. Рассматривая необходимость терапии с точки зрения антенатальной защиты плода, следует отметить, что первоочередной целью внутриутробной глюкокортикоидной терапии бывает предупреждение вирилизации наружных половых органов у девочек. Во всех остальных случаях дексаметазон не показан (Рекомендация Европейской Ассоциации перинатальной медицины, исследовательской группы по преждевременным родам)*. Эти же эксперты считают целесообразным для профилактики РДС с 22 нед использовать только однократное введение 24 мг бетаметазона, а не многократного введения дексаметазона (рекомендации основаны на рандомизированных исследованиях в ряде стран Евросоюза).

ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ ЯИЧНИКОВОГО ГЕНЕЗА (ПОЛИКИСТОЗНЫЕ ЯИЧНИКИ)

У пациенток с привычным выкидышем ультразвуковые признаки поликистозных яичников отмечают в 44–56% случаев. При гиперандрогении яичникового генеза на этапе прегравидарной подготовки важно выявить и устранить негативное влияние на репродуктивную систему каждого из компонентов СПЯ (гонадотропная дисфункция, ановуляция, инсулинорезистентность и гиперандрогения) путём комплексной немедикаментозной терапии, направленной на снижение массы тела, коррекцию нарушений углеводного и жирового обмена, ликвидацию гонадотропной дисфункции, стимуляцию овуляции и поддержание лютеиновой фазы.

ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ СМЕШАННОГО ГЕНЕЗА (ЯИЧНИКОВАЯ И НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ)

Гиперандрогению смешанного генеза (яичниковая и надпочечниковая) наблюдают у женщин с гипоталамо- гипофизарной дисфункцией (гипоталамический синдром, нейрообменноэндокринный синдром).

Патогномоничными признаками гипоталамо-гипофизарной дисфункции служат изменения биоэлектрической активности мозга, обнаруживаемые при электроэнцефалографии, которые клинически проявляются вегето- невротическими расстройствами и полипитуитарной дисфункцией [гипофиза, яичников (вплоть до СПКЯ), надпочечников, щитовидной железы, поджелудочной железы] в сочетании с нарушением жирового обмена и АГ, вплоть до формирования метаболического синдрома. Особенностью данной патологии считают активное участие в патогенезе обменных нарушений кортизола и инсулина. Беременность наступает редко, как правило, самопроизвольно прерывается в I триместре. Между беременностями отмечают длительные периоды бесплодия.

Лечение гиперандрогении смешанного генеза вне беременности должно быть направлено на снижение массы тела, коррекцию нарушений углеводного и жирового обмена, ликвидацию гонадотропной дисфункции, стимуляцию овуляции и поддержание лютеиновой фазы. Беременность разрешают при индексе массы тела менее 30 кг/м2 и нормальных показателях углеводного обмена.

При необходимости коррекции инсулинорезистентности при гипоталамо-гипофизарной дисфункции путём назначения бигуанидов (метформина) терапия должна быть длительной (не менее 6 мес), с возможной коррекцией дозы препарата, который отменяют либо до зачатия, либо сразу после подтверждения беременности.

У пациенток с метаболическим синдромом беременность нередко осложняется АГ, нефропатией, гиперкоагуляцией, поэтому необходимы контроль АД, гемостазиограммы с ранних сроков беременности и коррекция возникающих нарушений (назначение гипотензивных препаратов, антиагрегантов и антикоагулянтов). Гестагенные препараты назначают на сроках до 16 нед беременности: микронизированный натуральный прогестерон по 200 мг/сут в 2 приёма (предпочтительнеее) или дидрогестерон в дозе 20 мг/сут.

Всех женщин с гиперандрогенией относят к группе риска по развитию ИЦН. Мониторинг за состоянием шейки матки следует проводить с 16 нед беременности, а при необходимости показана хирургическая коррекция ИЦН.

Автор: Акушерство. Национальное руководство. Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой 2009г.

Невынашивание (самопроизвольное прерывание) беременности: причины, диагностика, лечение, профилактика

Невынашивание беременности – это самопроизвольное прерывание беременности до 37 недель. Прерывание беременности может произойти на любом сроке беременности, но чаще это происходит в первом триместре. Если беременность прервалась до 28 недель, то ее обозначают как самопроизвольный выкидыш или аборт. Если после 28 недель беременности, то тогда речь идет о преждевременных родах.

Существует множество причин, приводящих к данной патологии. Приблизительно в 10 % случаев беременность прерывается из-за хромосомных аномалий плода. Иными словами, у плода имеются генетические пороки развития, несовместимые с жизнью, что приводит к его гибели, то есть к самопроизвольному выкидышу. Таким образом, по мнению генетиков, природа проводит естественный отбор.

Самопроизвольные выкидыши, обусловленные хромосомными аномалиями, чаще встречаются в семьях, в которых уже были случаи невынашивания беременности или бесплодия, а также, если в роду у кого-то из родителей уже рождались дети с врожденными пороками развития или дети с задержкой умственного развития.

Ценную информацию для диагностики хромосомных аномалий плода представляет цитогенетический анализ абортуса, т.е. исследование остатков плодного яйца, удаленных из матки при выкидыше.

Чтобы выяснить, является ли генетический фактор основной причиной выкидыша – необходимо исследование кариотипа обоих родителей. В случае обнаружения патологии в кариотипе супружеской паре необходима консультация врача-генетика.

При наличии патологического кариотипа хотя бы у одного из родителей риск появления врожденных аномалий у плода повышается в несколько раз. Поэтому генетики рекомендуют таким парам перинатальную диагностику (биопсию хориона, амниоцентез, кордоцентез).

К другим распространенным причинам невынашивания беременности относят эндокринные нарушения, а точнее, недостаточность лютеиновой фазы, избыток андрогенов, гиперпролактинемию, нарушение функции щитовидной железы и сахарный диабет. Эндокринные нарушения в 25 % случаев являются причиной самопроизвольных выкидышей на ранних сроках беременности.

Недостаточность лютеиновой фазы обусловлена пониженным уровнем прогестерона – гормона “беременности”, без которого невозможно нормальное течение беременности. Уровень прогестерона имеет принципиальное значение в первом триместре беременности, поскольку именно прогестерон принимает участие в имплантации и удержании плодного яйца в матке. Соответственно, недостаточный уровень прогестерона в организме может привести к бесплодию и к невынашиванию беременности.

Для коррекции уровня прогестерона в первом триместре беременности применяют гестагены – Дюфастон, Утрожестан. Если недостаток прогестерона сочетается с избытком андрогенов, то назначают глюкокортикоиды (Метипред, Дексаметазон).

Избыток андрогенов или по-научному “гиперандрогения”- также являются частой причиной невынашивания. Гиперандрогения может быть обусловлена избыточной выработкой тестостерона надпочечниками, яичниками или и теми и другими.

Гиперандрогения надпочечникового генеза возникает из-за наследственных заболеваний, обусловленных генетическими дефектами ферментов стероидогенеза (адреногенитальный синдром, врожденная гиперплазия коры надпочечников).

Избыток андрогенов смешанного генеза наблюдается при нарушении гипоталамо-гипофизарной функции (при нейрообменноэндокринном и при гипоталамическом синдроме).

Гиперпролактинемия обусловлена заболеваниями гипоталамо-гипофизарной системы (травмы, инфекции, опухоли головного мозга). Помимо этого, гиперпролактинемия может быть вызвана приемом некоторых лекарственных препаратов (антидепрессанты, противозачаточные таблетки).

Из заболеваний щитовидной железы большую опасность для беременности представляют тиреоидиты и йододефицитные состояния. Дело в том, что при тиреоидите и при недостатке йода щитовидная железа вырабатывает меньше тиреоидных гормонов, чем необходимо для поддержания и нормального развития беременности и плода. Соответственно, чтобы беременность протекала нормально, женщине назначают заместительную гормональную терапию и/или препараты йода.

Сахарный диабет также может привести к невынашиванию беременности из-за снижения чувствительности тканей к инсулину. Поэтому при беременности необходима коррекция доз инсулина.

При выявлении эндокринных нарушений обязательно показано гормональное лечение не только во время беременности, но и в некоторых случаях до беременности, поэтому очень важно своевременно, до планирования беременности пройти обследование у гинеколога. При обнаружении каких-либо отклонений врач направит Вас к эндокринологу.

Следущая причина невынашивания беременности – это анатомические аномалии. В процентном соотношении на данную причину приходится 10-16 % случаев от общего числа случаев невынашивания. К анатомическим аномалиям относят пороки развития матки: удвоение матки; двурогую, однорогую или седловидную матку; наличие внутриматочной перегородки. Помимо пороков развития матки, к анатомическим аномалиям относят приобретенные дефекты матки, такие как внутриматочные синехии, миома матки с субмукозным расположением узла. Последнее встречается чаще, чем остальные.

Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) приблизительно в 10% случаев служит причиной выкидыша. Что это такое? Это укорочение шейки матки с последующим ее открытием. Чаще всего ИЦН развивается во втором и третьем триместре беременности. Чтобы снизить вероятность развития преждевременных родов до 33 недель беременности, беременным с данной патологией ушивают шейку матки. Вне беременности часто проводят пластику шейки матки.

Инфекционные и вирусные заболевания половой сферы (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, ВПЧ, ВПГ, ЦМВ), а также ТОРЧ – инфекции (герпес, краснуха, токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция) имеют негативное влияние на течение беременности. По данным исследований, свыше 40 % выкидышей и преждевременных родов обусловлены инфекционным или вирусным генезом. В связи с этим, женщинам с данными заболеваниями во время беременности проводят иммуноглобулинотерапию, в зависимости от вида возбудителя во втором и третьем триместре проводят лечение антибиотиками и противовирусными препаратами.

Следует отметить, что даже при наличии какой-либо из перечисленных инфекций, беременность прерывается далеко не у всех и не всегда. Поэтому в большинстве случаев невынашивание беременности из-за инфекций или вирусов связывают со слабостью иммуной системы при беременности.

И наконец, наиболее загадочные причины невынашивания беременности – это иммунологические. Если остальные вышеперечисленные причины невынашивания в процессе обследования исключаются, то, как правило, причину невынашивания беременности “приписывают” именно к иммунологическим. Что подразумевают под собой иммунологические нарушения? Своего рода – это неадекватная агрессивная реакция иммунитета против чужеродных тканей плода (аллоиммунные нарушения) или против собственных тканей матери (аутоиммунные нарушения). При аутоиммунных нарушениях в крови у женщины обнаруживают антинуклеарные, антитиреоидные и антифосфолипидные антитела. При аллоиммунных нарушениях в крови беременной присутствуют антитела к ХГЧ.

Терапия, направленная на сохранения беременности при иммунологических нарушениях, проводится длительно, иногда на протяжении всей беременности. Для лечения подобных патологий применяют антикоагулянты, глюкокортикоиды,антиагреганты, гестагены и т.д. На протяжении всей беременности проводится тщательный мониторинг за состоянием плода.

Следует помнить, что не только проблемы с женским организмом препятствуют вынашиванию – нарушения в мужской половой сфере также нужно учитывать.

Уже упоминалось, что для оплодотворения должно быть определенное количество полноценных и подвижных сперматозоидов в 1 мл эякулята. Способствовать их уменьшению могут не только такие банальные и легко устранимые причины, как ношение тесного белья и частое посещение сауны. Это могут быть:

- врожденные аномалии развития семенников;

- последствия травм;

- инфекционные и воспалительные процессы;

- иммунологические сбои, ведущие к образованию антиспермальных антител к собственным сперматозоидам;

- снижение уровня тестостерона;

- последствия хирургических вмешательств;

- перенесенный эпид.паротит («свинка») во взрослом возрасте

Все эти факторы могут привести к нарушениям морфологического строения сперматозоидов, вплоть до повреждения ДНК.

Все беременным, у которых беременность прервалась при самопроизвольном выкидыше, при выписке из стационара рекомендуют пройти амбулаторное обследование у гинеколога для выяснения причины выкидыша, которое включает в себя:

- УЗИ органов малого таза в обе фазы менструального цикла;

- цитогенетическое исследование остатков плодного яйца;

- обследование на урогенитальные инфекции: хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, ВПЧ, ВПГ,ЦМВ;

- анализ крови на ТОРЧ-инфекции: краснуха, герпес, токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция;

- анализ крови на гормоны: эстрадиол, ЛГ, ФСГ, кортизол, тестостерон, ДГЭА, пролактин, прогестерон, 17-ОН прогестерон;

- анализ крови на гормоны щитовидной железы: ТТГ, св. Т3, св.Т4;

- коагулограмма, гемостазиограмма;

- исследование кариотипа обоих партнеров;

- консультация эндокринолога и генетика;

- спермограмма мужа;

- анализ крови на антитела к ХГЧ, на антинуклеарные, антитиреоидные и антифосфолипидные антитела.

После выкидыша женщине рекомендуют предохраняться от беременности в течение 6 месяцев для восстановления, обследования и лечения выявленной патологии. Для предохранения от беременности назначают оральные контрацептивы с лечебным эффектом (Жанин, Ярина, Джес), которые следует применять от 3 до 6 месяцев по контрацептивной схеме.

Лечение определяется причиной, вызвавшей невынашивание беременности, и сводится к ее устранению и профилактике.

- прерывание беременности;

- обильные кровотечения могут привести к геморрагическому шоку;

- распространение инфекции в брюшную полость, что может вызвать перитонит;

- гнойное заражение крови или сепсис;

- преждевременные роды недоношенным плодом, внутриутробная гибель плода, гибель плода сразу после родов.

- обследование у гинеколога и андролога перед планированием беременности;

- своевременное лечение гинекологических и эндокринных заболеваний до беременности;

- отказ от абортов;

- здоровый образ жизни обоих супругов -отказ от вредных привычек, регулярные физические упражнения.

Если вы столкнулись с данной проблемой важно своевременно обратиться в Центр репродукции человека на специализированный прием.

Привычное невынашивание беременности ( Привычный выкидыш )

Привычное невынашивание беременности – это полиэтиологическая репродуктивная патология, характеризующаяся неоднократными последовательными эпизодами самопроизвольного прерывания гестации до 38-й (полных 37) недель. К основным признакам прерывания беременности относятся тазовые боли и кровянистые выделения из половых путей. Диагностика включает сбор анамнеза, физикальный осмотр, ультрасонографию, коагулограмму, бактериологический и ПЦР-анализ на инфекции, кариотипирование супругов, типирование HLA II. Лечение обычно консервативное, хирургическое вмешательство может потребоваться при анатомических нарушениях.

МКБ-10

Общие сведения

По определению Всемирной организации здравоохранения, привычное невынашивание беременности – это последовательное трёхкратное самопроизвольное прерывание гестации (включая прекращение развития). Однако, по мнению многих клиницистов, критериями привычного невынашивания следует считать наличие уже двух эпизодов потери беременности. Распространенность патологии составляет 2-5%, значительная часть привычных потерь регистрируется до срока жизнеспособности плода (22 недель). Вероятность последующего самопроизвольного прерывания существенно увеличивается с ростом количества предыдущих эпизодов: если после первой потери риск следующей составляет 15%, то после двух неудач подряд эта цифра возрастает более чем вдвое – до 36-38%.

Причины

Привычное невынашивание беременности чаще всего связано с длительно существующим неблагоприятным эндогенным воздействием. Этиологические факторы этой акушерской патологии во многом аналогичны таковым при бесплодии или спорадическом прерывании гестации и отличаются лишь меньшей выраженностью по сравнению с бесплодием и постоянным характером в отличие от преходящего воздействия при спонтанных потерях. К основным причинам привычного невынашивания относятся:

- Аутоиммунные заболевания. Удельный вес иммунологических факторов в этиологии потери беременности составляет до 80%. К наиболее значимым аутоиммунным расстройствам можно отнести антифосфолипидный синдром (АФС), сенсибилизацию к хорионическому гонадотропину, тиреоидным гормонам и ядерным антигенам. В группу риска входят матери, страдающие аутоиммунными заболеваниями, вирусными инфекциями (гепатитом C, ВИЧ).

- Аллоиммунные нарушения. Среди аллоиммунных причин невынашивания – высокая гистосовместимость супругов, преобладание в крови матери и эндометрии провоспалительных цитокинов, дефицит прогестерон-индуцированного блокирующего фактора. К группе риска относятся женщины, состоящие в браке с кровным родственником, имеющие эндокринные патологии с дефицитом прогестерона.

- Врождённые тромбофилии. У трети беременных привычное невынашивание провоцируют мутации фактора V Лейден и гена протромбина, дефицит антитромбина III, протеинов C и S, гипергомоцистеинемия. Факторы риска: ранние (до сорока лет) тромбоэмболии, рецидивирующие тромбозы у женщины и её близких родственников, тромботические осложнения, связанные с гестацией, родами и применением гормональных контрацептивов.

- Эндокринные расстройства. У 8-20% пациенток причиной потерь является недостаточность лютеиновой фазы, повышенная секреция лютеинизирующего гормона, гиперандрогения, гипотиреоз и декомпенсированный сахарный диабет. Группу риска составляют женщины с ожирением, признаками вирилизации, поздним менархе, резкими колебаниями массы тела, олиго- и аменореей, нарушением менструального цикла.

- Инфекции эндометрия. У 87% больных с невынашиванием отмечается персистенция в эндометрии нескольких видов облигатно-анаэробной флоры и вирусных агентов (простого герпеса, цитомегаловируса, Коксаки, энтеровирусов). Вероятность эндометрита повышена у пациенток с хронической инфекцией нижних отделов полового тракта, бактериальным вагинозом, искусственными абортами и перенесёнными хирургическими операциями на матке.

- Анатомические дефекты матки. Врождённые (удвоение матки, седловидная, однорогая матка, внутриматочная перегородка) и приобретённые (субмукозные миоматозные узлы, внутриматочные спайки) анатомические нарушения являются причиной прерывания беременности у 10-16% женщин. Факторы риска приобретённых патологий: эндометрит, искусственные аборты, оперативные вмешательства на матке.

- Патология шейки матки.Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦМ) может иметь анатомическую или функциональную природу и причастна к повторяющимся прерываниям гестации в 13-20% случаев. Часто развивается при гиперандрогении любого генеза, цервицитах, после тяжёлых родов (сопровождавшихся разрывами, применением акушерских щипцов), конизации шейки матки, индукции гиперовуляции.

- Генетические аномалии плода. Обычно это хромосомные аберрации, которые приводят к привычному невынашиванию в 3-6% случаев. Среди них моносомия X0 (синдром Шерешевского-Тёрнера), различные трисомии, полиплоидии. Факторы риска: близкородственный брак, наследственные заболевания в семьях больной и её супруга, наличие у семейной пары детей с врождёнными пороками, задержкой умственного развития.

Патогенез

Привычные потери, ассоциированные с хромосомным фактором, обусловлены аномальной закладкой эмбриона и его изначальной нежизнеспособностью. Прочие факторы создают неблагоприятный фон для имплантации, формирования и нормального функционирования плаценты, дальнейшего развития эмбриона. В результате аллоиммунных нарушений иммунная система матери атакует «чужеродные» антигены эмбриона, полученные от отца, организм матери отторгает плодное яйцо. Аутоиммунные реакции приводят к повреждению тканей матери, что оказывает опосредованное неблагоприятное воздействие на эмбрион.

Дефицит или дисбаланс половых гормонов провоцирует неполноценную гравидарную трансформацию эндометрия, недостаток прогестерона ведет к нарушению иммунной перестройки. Латентные инфекции потенцируют повышение активности локального иммунитета. В результате тромбофилий (включая АФС) нарушается баланс между процессами образования фибрина и фибринолиза при имплантации, происходит тромбирование сосудистого ложа и нарушение маточно-плацентарного кровотока. Все эти изменения становятся причинами неполноценной инвазии трофобласта, нарушения плацентогенеза и фетоплацентарной недостаточности.

Классификация

Исходом невынашивания обычно является изгнание плода (жизнеспособного или нет), реже погибший плод остаётся в матке. Неразвивающуюся беременность в таких случаях квалифицируют как несостоявшийся выкидыш или несостоявшиеся роды. В современном акушерстве принято следующее разделение потери беременности по срокам развития эпизода (по классификации ВОЗ):

- Самопроизвольный аборт (выкидыш). Прерывание процесса гестации до 21 полных недель. В России выделяют ранний (до 12 полных недель) выкидыш и поздний – с тринадцатой недели.

- Преждевременные роды. Прерывание с 22-й до полной 37-й недели (с массой плода от 500 грамм), включая очень ранние (на 22-27 неделе) и ранние (на 28-33 неделе) преждевременные роды. В России потеря беременности до полной 27-й недели не относится к преждевременным родам, а отсчёт перинатальной смертности ведётся с 28-й недели.

Симптомы привычного выкидыша

Признаки самопроизвольного прерывания процесса гестации при привычном невынашивании не отличаются от таковых при спорадических потерях беременности. Угрожающий аборт или преждевременные роды проявляются незначительными тазовыми болями, по мере прогрессирования их интенсивность усиливается, присоединяется кровотечение из влагалища. При неразвивающейся беременности останавливается прирост массы тела, исчезают признаки токсикоза, размягчаются молочные железы, отсутствует двигательная активность плода.

Существенных различий в клинической картине при невынашивании, вызванном тем или иным причинным фактором, нет, однако некоторые особенности можно отметить. Так, при овариальной недостаточности потеря беременности обычно наступает в первом триместре (на шестой-восьмой неделе), прерыванию предшествует учащённое мочеиспускание, отделение слизи из вагины. При надпочечниковой гиперандрогении потеря происходит во втором-третьем триместре, проявляется кровянистыми выделениями различной интенсивности без иных признаков прерывания.

При ИЦН обычно со второго триместра могут отмечаться скудные слизистые выделения с кровянистыми прожилками, ощущение давления, распирания, колющие боли в области влагалища. Для невынашивания, связанного с АФС и гипергомоцистеинемией, характерно раннее (с двадцатой недели) начало гестозов, сопровождающихся стойкими отёками, жаждой, головными болями, тошнотой, рвотой и ухудшением общего самочувствия.

Осложнения

Преждевременные роды несут угрозу жизни и здоровью будущего ребёнка. Большинство ранних неонатальных (70%) и детских (65-75%) смертей приходится на недоношенных детей. Мертворождение при преждевременных родах в 9-13 раз выше, чем при срочных. У выживших детей в десять раз чаще, чем у доношенных, регистрируются осложнения: слепота, глухота, детский церебральный паралич, нарушения со стороны психики и хронические лёгочные патологии. Для матери особую опасность представляет неполный аборт, неразвивающаяся беременность, осложнениями которых являются кровотечение, инфекция матки и плодных оболочек, ДВС-синдром.

Диагностика

Учитывая мультифакторную природу привычного невынашивания и недостаточную изученность этиопатогенеза, установить первопричину данной акушерской патологии удаётся лишь у 50-60% больных. Исследование проводится под руководством акушера-гинеколога. Если с жалобами на боль, кровянистые выделения обратилась беременная, сначала уточняется диагноз прерывания беременности, после чего выясняются причины осложнения. Диагностический поиск осуществляется с применением следующих методов:

- Физикального осмотра. В ходе гинекологического исследования по состоянию цервикальной слизи и шейки, тонусу матки можно диагностировать угрожающие, начинающиеся преждевременные роды или выкидыш. Анализ анамнестических данных и результатов общего осмотра позволяет предположить причину патологического состояния.

- Ультрасонографии. УЗИ матки дает возможность диагностировать замершую беременность, обнаружить врождённые и приобретённые дефекты. Вне гестации УЗИ яичника (фолликулометрия) проводится для выявления нарушений овариальной функции.

- Лабораторных анализов крови. Для обнаружения эндокринной патологии производят исследования общего гормонального статуса, уровня половых и плацентарных гормонов. Для диагностики АФС и наследственных тромбофилий выполняют коагулограмму, иммуноферментный, ПЦР-анализ. Методом секвенирования ДНК супругов, типирования генов HLA II класса определяют генетические аномалии у родителей, оценивают их гистосовместимость.

- Исследования на инфекции. При беременности исследуется вагинальный мазок, вне гестации – биоптат эндометрия. Культуральный анализ позволяет выявить неспецифическую бактериальную инфекцию, уточнить чувствительность возбудителя к антибиотикам. ПЦР-исследование используется для диагностики вирусных и специфических бактериальных инфекций.

Дополнительно может назначаться МРТ органов малого таза, гистероскопия. Диагностика осуществляется с привлечением эндокринолога, иммунолога и медицинского генетика. Начинающаяся потеря беременности дифференцируется с опухолями матки, внематочной беременностью, трофобластической болезнью и предлежанием плаценты.

Лечение привычного выкидыша

Лечение проводится как в процессе гестации, так и вне его. Лечебные мероприятия во время беременности направлены на предотвращение преждевременного изгнания плода, поддержание её дальнейшего развития. Вне периода гестации осуществляется коррекция патологических изменений, приводящих к невынашиванию, методами, которые невозможно применить при беременности.

Симптоматическое лечение угрожающего и начавшегося выкидыша включает постельный режим, седативные, спазмолитические и гемостатические препараты, в случае преждевременных родов дополнительно применяются токолитические средства. При ИЦН проводится ушивание наружного зева шейки матки или устанавливается кольцо-пессарий. В случае замершей беременности и неполного аборта выполняется кюретаж, на поздних сроках изгнание плода производится путём возбуждения сократительной деятельности матки. Методы этиотропного лечения зависят от причины патологии:

- Гормональная терапия. При недостаточности яичников, приводящей к дефициту соответствующих гормонов, назначают препараты эстрогенов, прогестерона, хорионического гонадотропина, при нарушении функции надпочечников, АФС, других аутоиммунных процессах – глюкокортикоиды, при гипотиреозе – препараты тироксина.

- Антитромботическое лечение. Производится при установленных генетически детерминированных тромбофилиях, АФС. Применяются низкомолекулярные гепарины, антиагреганты, при гипергомоцистеинемии – витамины B6, B12, фолаты. Вне беременности показано длительное использование непрямых антикоагулянтов.

- Антибактериальная терапия. При беременности назначается для борьбы с внутриутробной инфекцией при выявлении очагов в мочеполовом тракте, тонзиллите, хориоамнионите, однако на этом этапе не способствует адекватному формированию гравидарного эндометрия и нормальной имплантации. Лечение эндометрита с целью предотвращения беременности должно проводиться до гестации.

- Хирургическое лечение. Оперативное вмешательство рекомендовано при анатомических дефектах, осуществляется вне беременности. Выполняется метропластика, удаление добавочного рога матки, консервативная миомэктомия, вагинопластика.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от причины, вызвавшей патологию. Так, привычное невынашивание беременности, ассоциированное с тромбофилиями, эндокринными расстройствами и анатомическими дефектами в ряде случаев успешно поддаётся лечению, а методы коррекции состояний, связанных с аллоиммунными факторами, пока находятся в стадии изучения. В среднем, при условии своевременного выявления причин, адекватного лечения как вне, так и в течение беременности, добиться рождения жизнеспособных детей удаётся в 70-95% случаев.

В большинстве случаев методы лечения, допустимые при беременности, малоэффективны, поэтому большое значение должно уделяться профилактике. Превентивные мероприятия предусматривают тщательное обследование женщин, входящих в группы риска или уже имеющих эпизоды невынашивания в анамнезе, а также их супругов, коррекцию нарушений на этапе прегравидарной подготовки, рациональное ведение беременности.

1. Привычное невынашивание беременности: современные представления о патогенезе, диагностике и лечении/ Серов В.Н., Сидельникова В.М., Жаров Е.В.// Журнал Российского общества акушеров-гинекологов – 2008 – №3.

2. Тромбофилия как важнейшее звенопатогенеза осложнений беременности/ Бицадзе В.О., Макацария А.Д., Хизроева Д.Х., Макацария Н.А., Яшенина Е.В., Казакова Л.А.// Практическая медицина – 2012 – №9(65).

3. Привычное невынашивание беременности: современный взгляд на старую проблему/ Лупояд В.С., Бородай И.С., Аралов О.Н,, Щербина И.Н.// Международный медицинский журнал – 2011 – №4.