Периневральная киста на копчике

а) Терминология:

1. Синонимы:

• Дивертикул корешка спинного мозга

• Киста Тарлова

• Периневральная киста

2. Определения:

• Дилятация паутинной и твердой мозговой оболочки футляра заднего корешка спинномозгового нерва, содержащая нервные волокна

б) Визуализация:

1. Общие характеристики:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Тонкостенные объемные образования, распространяющиеся в/ через невральные отверстия, плотность/интенсивность сигнала которых соответствует спинномозговой жидкости (СМЖ)

• Локализация:

о Любая в пределах позвоночника локализация:

– Наиболее частая локализация — нижние поясничные сегменты и крестец

– Наиболее часто-корешки S2 и S3

• Размеры:

о Вариабельны

• Морфология:

о Четкие границы

о Тонкостенное кистозное образование

о Расширение неврального отверстия

о Истончение корней дуг

2. Рентгенологические данные:

• Рентгенография:

о Ограниченная диагностическая ценность

о Расширение неврального отверстия

о Истончение корней дуг

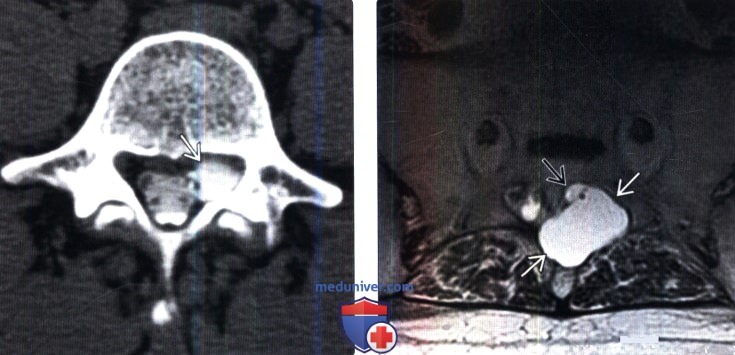

3. КТ при периневральной кисте дуральной воронки:

• Бесконтрастная КТ:

о Четко ограниченное объемное образование, плотность которого соответствует СМЖ

о Может наблюдаться расширение межпозвонкового отверстия, истончение корней дуг:

– Интактный, но ремоделированный кортикальный слой

• КТ с КУ:

о Отсутствие контрастного усиления

• Костная КТ:

о Расширение неврального отверстия, истончение корней дуг, отражающие процессы ремоделирования костной ткани

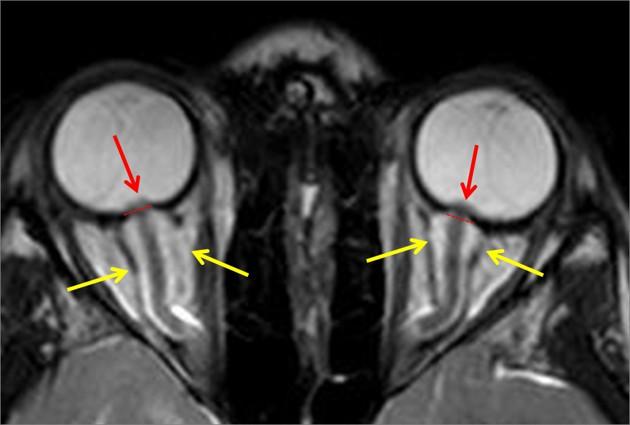

4. МРТ при периневральной кисте дуральной воронки:

• Т1-ВИ:

о Четко ограниченное интра-/трансфораминальное объемное образование, изоинтенсивное по отношению с СМЖ

• Т2-ВИ:

о Четко ограниченное интра-/трансфораминальное объемное образование, изоинтенсивное по отношению с СМЖ

• Т1-ВИ с КУ:

о Отсутствие контрастного усиления

5. Несосудистые интервенционные рентгенологические исследования:

• КТ-миелография:

о Контрастирование кисты после интратекального введения контраста

о Для обнаружения контрастирования кисты иногда требуется отсроченное исследование

6. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Сагиттальные и аксиальные Т2-ВИ и Т1-ВИ

• Протокол исследования:

о Контрастирование гадолинием для исключения солидного компонента в случаях, когда интенсивность сигнала не позволяет окончательно судить о кистозном характере образования

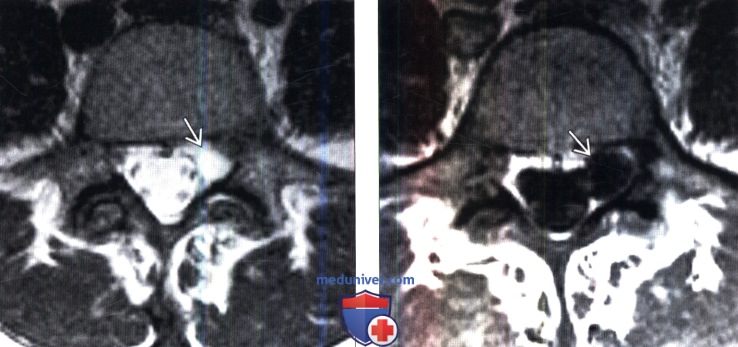

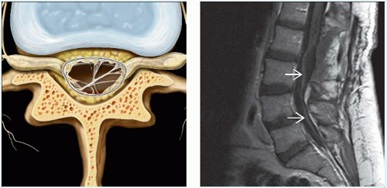

(Слева) На аксиальной КТ-миелограмме визуализируется правосторонняя периневральная киста нижнегрудного отдела позвоночника, контрастированная после интратекального введения контраста. Обратите внимание на наличие уровня контраста в полости кисты, отражающего неполное смешивание контраста и СМЖ.

(Справа) На МР-миелограмме визуализируются несколько кист крестцовых корешков спинного мозга (кист Тарлова). В одной из кист (слева) виден корешок спинного мозга.

в) Дифференциальная диагностика периневральной кисты дуральной воронки:

1. Синовиальная киста дугоотростчатого сустава:

• Заднелатеральные отделы пояснично-крестцовых сегментов позвоночника

• Киста непосредственно прилежит к дегенеративно измененному дугоотростчатому суставу

2. Опухоль оболочек нерва (ООН):

• Четко ограниченное округлое или веретеновидное объемное образование

• Вариабельная интенсивность МР-сигнала

• + контрастное усиление сигнала

3. Отрыв корешка спинного мозга:

• Наиболее частая локализация-нижнешейный и верхнегрудной отдел позвоночника

• Обычно односторонний, могут быть отрывы нескольких корешков на смежных уровнях

• Травма в анамнезе

• Немедленное контрастирование при интратекальном введении контраста

4. Метастазы:

• Мягкотканное образование, обычно накапливает контраст

• Интрадуральная экстрамедуллярная локализация:

о Расширение неврального отверстия, связанное с костной деструкцией

5. Менингоцеле:

• Переднее крестцовое менингоцеле:

о Солитарное объемное образование таза, интенсивность сигнала которого соответствует СМЖ:

– Протрузия мозговых оболочек через передний дефект крестца

о ± аномалии развития крестца (деформация крестца в форме турецкой сабли) и мальформации аноректальной области

– Триада Куррарино

• Дистальное или скрытое интрасакральное менингоцеле:

о Менингеальная киста IB типа

– Отсутствие в полости кисты нервных элементов

о Заполняющее крестцовый канал объемное образование, интенсивность сигнала которого соответствует СМЖ

о Тонкой ножкой сообщается с дистальным концом дурального мешка

• Латеральное менингоцеле грудного отдела позвоночника:

о Остроугольный грудной сколиоз

о В 75-85% случаев – нейрофиброматоз I типа

(Слева) Аксиальный срез, Т2-ВИ: на уровне L5 в области левого латерального заворота спинномозгового канала определяется экстрадуральное объемное образование, интенсивность сигнала которого соответствует СМЖ.

(Справа) На аксиальном, Т1-ВИ с КУ: у этого же пациента контрастирование полости этого образования, а также его стенки отсутствует, что типично для периневральной кисты дуральной воронки.

г) Патология:

1. Общие характеристики:

• Этиология:

о Происхождение образования остается предметов споров: врожденное или приобретенное

• Генетика:

о Генетическая предрасположенность отсутствует

• Значительное ремоделирование/истончение смежных костных образований может привести к патологическому перелому

• Разрыв кисты может стать причиной спонтанной внутричерепной гипотензии

2. Стадирование, степени и классификация периневральной кисты дуральной воронки:

• Классификация Nabors спинальных менингеальных кист (МК):

о Тип I: экстрадуральная МК, не содержащая волокон корешков спинного мозга:

– IA: экстрадуральная МК:

Она же экстрадуральная арахноидальная киста

Встречается относительно редко

о Дорзальная или дорзо-латеральная локализация на уровне нижнегрудного отдела позвоночника:

Может распространяться через невральное отверстие

– IB: скрытое крестцовое менингоцеле (устаревший термин):

На самом деле представляет из себя экстрадуральную арахноидальную кисту крестцовой локализации

о Тип II: экстрадуральная МК, содержащая волокна корешков спинного мозга:

– Периневральная киста Тарлова

– Дивертикул корешка спинного мозга

о Тип III: интрадуральная МК:

– Она же – интрадуральная арахноидальная киста

– Задние отделы среднегрудного отдела позвоночника

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Возникает в месте соединения дорзального корешка спинного мозга и его ганглия

• Корешок спинного мозга располагается в полости кисты или в толще ее стенки

• ± сообщение с субарахноидальным пространством

4. Микроскопия:

• Наружная стенка с эпиневрием выстлана паутинной оболочкой

• Внутренняя стенка выстлана мягкой мозговой оболочкой

• Присутствуют элементы фиброколлагеновой ткани

• Признаки старых кровоизлияний

• Нервные волокна (75%) или ганглионарные клетки (25%) в полости кисты или ее стенке

(Слева) Аксиальная КТ-миелография, этот же пациент: заполнение контрастом периневральной кисты, что служит подтверждением наличия сообщения кисты с дуральным мешком.

(Справа) На аксиальном Т2-ВИ на уровне крестца визуализируется крупная эксцентрично расположенная киста в области дуральной воронки S2 корешка слева. Дорзальный ганглий S2 корешка смещен вентрально.

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина периневральной кисты дуральной воронки:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Большинство случаев существуют бессимптомно: > 80%

• Другие симптомы/признаки:

о Боль в нижней части спины или в области крестца

о Корешковая боль или боль в промежности

о Парестезии

о Слабость нижних конечностей

о Тазовые нарушения

• Особенности клинического течения:

о Клиника может напоминать грыжу диска или стеноз позвоночника

о Симптоматика может усиливаться при изменении положения тела или выполнении маневров Вальсальвы

2. Демография:

• Возраст:

о 30-40 лет

• Пол:

о М = Ж

• Этническая предрасположенность:

о Отсутствует

• Эпидемиология:

о Частая патология, нередко становится случайной находкой, существует бессимптомно

о 4,6-9% всех людей взрослого возраста

3. Течение заболевания и прогноз:

• Прогрессирующее увеличение размеров кисты

• После аспирации или частичной резекции кисты возможен рецидив

• Симптоматический эффект после полной резекции кисты: >70%:

о Наилучшие исходы в следующих случаях:

– Размеры < 1,5 см

– Корешковая симптоматика

– Тазовые нарушения

– Усиление симптоматики при пробах Вальсальвы

4. Лечение периневральной кисты дуральной воронки:

• Консервативное лечение:

о Противовоспалительные препараты

о Физиотерапия

• Интервенционная рентгенология:

о Временный эффект при аспирации кисты:

– Продолжительность эффекта обычно несколько месяцев

• Хирургическое лечение:

о Ляминэктомия крестца и микрохирургическая фенестрация и ушивание кисты

о Полное иссечение кисты/корешка спинного мозга

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• Какого-либо надежного метода диагностики, позволяющего отличить клинически значимые образования от бессимптомных, не существует

2. Советы по интерпретации изображений:

• Объемное образование, интенсивность сигнала которого соответствует СМЖ, расположенное в просвете и расширяющее невральное отверстие или крестцовый канал, характерно для периневральной кисты дуральной воронки

• Иногда для визуализации периневральной кисты КТ необходимо проводить через некоторое время после интратекального введения контраста (30-60 минут)

ж) Список использованной литературы:

1. Haber MD et al: Differentiation of idiopathic spinal cord herniation from CS-Fisointense intraspinal extramedullary lesions displacing the cord. Radiographics. 34(2):313-29, 2014

2. Padma S et al: Multilocular disseminated tarlov cysts: importance of imaging. World J Nucl Med. 13(1):67-70. 2014

3. Sivakumar W et al: Intracranial hypotension in the setting of concurrent perineural cyst rupture and subarachnoid hemorrhage. J Clin Neurosci. 21 (6): 1063-5, 2014

4. Lohani S et al: Intrasacral meningocele in the pediatric population. J Neurosurg Pediatr. 11 (6):615-22, 2013

5. Lucantoni C et al: Tarlov cysts: a controversial lesion of the sacral spine. Neurosurg Focus. 31 (6):E14, 2011

6. Merlini L et al: Look for the nerves! MR neurography adds essential diagnostic value to routine MRI in pediatric practice: a pictorial overview. J Neuroradiol. 38(3): 141-7, 2011

7. Murphy KJ et al: Tarlov cysts: an overlooked clinical problem. Semin Musculoskel-et Radiol. 1 5(2):163-7, 201 1

8. Mitra R et al: Conservative management of perineural cysts. Spine (Phila Pa 1976). 33(16):E565-8, 2008

9. Langdown AJ et al: The clinical relevance of Tarlov cysts. J Spinal Disord Tech. 18( 1 ):29-33, 2005

10. Acosta FL Jr et al: Diagnosis and management of sacral Tarlov cysts. Case report and review of the literature. Neurosurg Focus. 15(2):E15, 2003

11. Caspar W et al: Microsurgical excision of symptomatic sacral perineurial cysts: a study of 15 cases. Surg Neurol. 59(2): 101 – 5; discussion 105-6, 2003

12. Kumar К et al: Symptomatic spinal arachnoid cysts: report of two cases withreview of the literature. Spine. 28(2):E25-9, 2003

13. Voyadzis JM et al: Tarlov cysts: a study of 10 cases with review of the literature. J Neurosurg. 95(1 Suppl):25-32, 2001

14. Mummaneni PV et al: Microsurgical treatment of symptomatic sacral Tarlov cysts. Neurosurgery. 47(1 ):74-8; discussion 78-9, 2000

15. ArunKumar MJ et al: Sacral nerve root cysts: A review on pathophysiology. Neurol India. 47(1 ):61-4, 1999

16. Paulsen RD et al: Prevalence and percutaneous drainage of cysts of the sacral nerve root sheath (Tarlov cysts). AJNR Am J Neuroradiol. 15(2):293- 7; discussion 298-9, 1994

17. Davis SW et al: Sacral meningeal cysts: evaluation with MR imaging. Radiology. 187(2):445-8, 1993

18. Araki Y et al: MRI of symptomatic sacral perineural cyst. RadiatMed. 10(6):250-2, 1992

19. Nabors MW et al: Updated assessment and current classification of spinal meningeal cysts. J Neurosurg. 68(3):366-77, 1988

Киста копчика – лечение эпителиального копчикового хода без операции

Киста копчика (эпителиальный копчиковый ход) представляет собой врожденную патологию, чаще всего проявляющуюся у человека после 16-28 лет. Формирование кисты происходит в период внутриутробного развития вследствие тех или иных отклонений. Чаще всего киста копчика диагностируется у мужской части населения, однако встречается и у женщин.

Симптомы кисты копчика

Небольшое образование круглой формы появляется в ягодичной складке, выше ануса на 5-10см. Его размеры постепенно увеличиваются, у больного возникают дискомфортные ощущения. Опытные проктологи Юсуповской больницы диагностируют кисту копчика уже в процессе осмотра, ориентируясь на жалобы пациентов. Для подтверждения диагноза назначается ряд современных инструментальных исследований.

Чаще всего киста копчика проявляется у больных следующими симптомами:

- появляется дискомфорт в ягодичной складке, который усиливается при движении;

- возникает отек в зоне крестца, в некоторых случаях он бывает более распространенным, захватывающим промежность;

- кожные покровы в области выше копчика становятся гиперемированными;

- открывается эмбриональный ход;

- появляются гнойные выделения (при гнойной кисте копчика);

- повышается температура тела;

- при сидении возникают болевые ощущения;

- около первого хода может наблюдаться открытие других, вторичных.

Провоцирующие факторы появления кисты копчика

Вероятность проявления кисты копчика значительно возрастает у лиц под воздействием следующих факторов:

- низкой физической активности;

- сидячей работы;

- частых заболеваний, особенно инфекционных;

- повышенного оволосения;

- склонности к образованию фурункулов;

- пор маленького размера, легко закупоривающихся кожным салом;

- частого переохлаждения нижней части тела;

- сниженного иммунитета;

- соприкосновения ягодиц с грубо одеждой, трущей их кожу.

Диагностика кисты копчика

Для проведения диагностических мероприятий по поводу выявления кисты копчика в Юсуповской больнице имеется все необходимое современное оборудование, позволяющее обнаружить патологию в кратчайшие сроки и с максимальной точностью.

К основным методам диагностики кисты копчика относят следующие инструментальные исследования:

- ректороманоскопию – для детальной визуализации слизистой оболочки кишечника и определения локализации патологического образования;

- зондирование кисты – позволяет идентифицировать канал копчикового хода, место, где он выходит в кишечник;

- ультразвуковое исследование – позволяет уточнить локализацию и распространенность патологического процесса;

- рентгенографию области крестца с введением контраста;

- компьютерную или магнитно-резонансную томографию.

Лечение кисты копчика

Существует несколько способов хирургического лечения такой патологии, как киста копчика. Лечение без операции невозможно.

В ходе оперативного вмешательства хирурги-проктологи Юсуповской больницы полностью удаляют кисту и все каналы (ходы). Важно проведение именно плановой операции — это повышает эффективность лечения.

Хирургическое вмешательство может проводиться несколькими способами, для применения которых используются различные доступы, техники выполнения операции и режущие инструменты. Например, операции могут выполняться с помощью обычного скальпеля, радионожа либо лазера. Способ проведения хирургического вмешательства избирается хирургом с учетом индивидуальных особенностей больного.

Существует несколько вариантов выполнения операции по удалению кисты копчика:

- киста и ходы иссекаются полностью, рана не ушивается;

- киста и ходы иссекаются полностью, выполняется последующее ушивание раны;

- киста и ходы иссекаются, выполняется последующая пластика кожи.

Длительность хирургического вмешательства составляет, как правило, от 20 до 60 минут, что зависит от объема операции – от таких факторов, как длина и количество эпителиальных ходов.

К выполнению хирургического вмешательства, направленного на удаление кисты копчика, имеется и ряд противопоказаний. Подобная операция не может проводиться при наличии у пациента следующих состояний:

- высокой температуры тела;

- выраженного гнойного процесса;

- тяжелого заболевания почек или печени;

- злокачественных новообразований.

Киста копчика: лечение без операции неэффективно

Только хирургическое вмешательство может стопроцентно избавить от болезни. С помощью любых других методов можно добиться только его отсрочки, которая, в свою очередь, грозит развитием целого ряда серьезных осложнений: образованием новых гнойников и свищевых ходов. Вследствие распространения патологического процесса на близлежащие ткани может возникнуть парапроктит, остеомиелит и даже сепсис. В результате постоянного раздражения кожи развивается экзема – довольно болезненное состояние, трудно поддающееся лечению. Поэтому при первых симптомах кисты копчика следует немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью, что обеспечит более малый объем оперативного вмешательства и более короткий и легкий реабилитационный период.

Отделение проктологии Юсуповской больницы оснащено всей необходимой аппаратурой, гарантирующей качественную диагностику кисты копчика. Наши врачи-проктологи высокой квалификации имеют огромный опыт лечения подобного заболевания с применением новейших медицинских методик и технологий, благодаря чему достигаются высокие результаты.

В период реабилитации после хирургического вмешательства пациенты Юсуповской больницы получают всю необходимую медицинскую помощь врачей-реабилитологов клиники. Кроме комплекса реабилитационных мероприятий пациентам выдаются общие рекомендации, гарантирующие более быстрое восстановление после операции.

Благодаря следующим несложным правилам можно значительно ускорить процесс реабилитации:

- тщательное проведение гигиенических процедур;

- ношение свободного нижнего белья;

- принятие сидячего положения – через три недели;

- занятие физическими упражнениями не ранее, чем через меся после операции;

- регулярное посещение врача-проктолога;

- ведение активного образа жизни после полного заживления послеоперационной раны;

- регулирование питания – введение в рацион продуктов, рекомендованных врачом в индивидуальном порядке.

Кроме того, во избежание развития нежелательных осложнений пациентам отделения проктологии Юсуповской больницы в послеоперационный период назначается антибактериальная терапия с применением современных антибиотиков широкого спектра действия, а также физиотерапевтические методы лечения, обеспечивающие быстрое заживление раны. Для записи на консультацию обращайтесь по телефону.

Лечение кисты позвоночника

Киста позвоночника представляет собой полость, заполненную жидкостью (геморрагической, ликворной и т. д.). Кистозные образования в позвоночнике являются достаточной редкой патологией, и киста может быть расположена в любом из ее отделов (от шейного до пояснично-крестцового). Киста позвоночника может протекать бессимптомно и нередко может быть диагностирована случайно или проявляться лишь хронической тупой болью. Лечение кисты позвоночника зависит от локализации кисты, ее размеров и от степени воздействия на близлежащие структуры.

Разновидности кисты позвоночника

По происхождению кисты позвоночника делятся на:

- врожденные,

- приобретенные.

В зависимости от морфологических особенностей (структуры стенки) киста может быть:

- истинная (внутри кистозного образования есть эпителиальная подкладка)

- ложная (эпителиальная подкладка отсутствует)

Размер, расположение и форма кисты позвоночника варьируются в зависимости от генеза образования.

Кисты позвоночника подразделяются на морфологические типы:

Периартикулярная киста позвоночника образуется в области межпозвонковых (фасеточных) суставов. Часто формируется из-за травм или дегенеративных расстройств (у пожилых людей). Чаще всего, образуется в фасеточных суставах поясничного и грудного отделов позвоночника. После формирования периартикулярная киста выходит за пределы полости фасеточных суставов . Периартикулярная киста позвоночника является причиной корешкового синдрома почти 1% случаев . В зависимости от присутствия синовиального эпителия, переартикулярная киста подразделяется на: ганглиональную и синовиальную .

Периневральная киста позвоночника.

Периневральная киста позвоночника обнаруживается почти в 7% случаев от всех кистозных образований. Часто эта киста имеет врожденный генез, из-за нарушения развития позвоночника в эмбриональном периоде – в просвете спинного канала отмечается некоторое выпячивание спинного мозга. Если это небольшое выпячивание, то оно не проявляется клинически. Если же выпячивание большого размера, то происходит компрессия спинномозговых нервов с соответствующей симптоматикой, которая может проявиться уже в детстве.

Аневризмальная киста.

Аневризмальная киста позвоночника представляет полостное образование внутри костной ткани позвонка, которая постепенно увеличивается и заполнено венозной кровью. Это серьезная патология встречается достаточно редко, ассоциирована с опухолеподобными заболеваниями и нередко приводит к выраженным переломам позвонков. Киста развивается чаще в детстве, главным образом у девочек. Причиной формирования аневризмальной кисты обычно является травма.

Арахноидальная киста. Арахноидальная киста позвоночника (киста Тарлова) это полостное образование, стенки которой выстланы паутинной оболочкой спинного мозга. При размерах более 15 мм, она может оказывать компрессионное воздействие на нервные корешки и спинной мозг, что будет проявляться характерной симптоматикой.

Ликворная киста позвоночника

Ликворная киста позвоночника – это полость, внутри которой находится ликворная жидкость, эта жидкость, которая циркулирует в пространстве спинного мозга. Клинически ликворная киста будет проявляться в зависимости от уровня ее расположения в позвоночнике, и неврологического дефицита ниже уровня локализации кисты .

Кисты в поясничном и крестцовом отделе. При небольших размерах не проявляются клинически . При увеличении размеров возникают симптомы и функциональный неврологический дефицит, в зависимости от того, какой корешок компримирован.

Причины

Причины образования кисты позвоночника многообразны:

- Для врожденных кист позвоночника – нарушения развитие тканей у плода.

Для приобретенных опухолей:

- дегенеративно-дистрофические процессы в тканях позвоночника,

- травма позвоночника (ушибы, переломы),

- чрезмерные, диспропорциональные нагрузки на двигательные сегменты (в том числе обусловленные родом деятельности),

- сидячий образ жизни, который приводит к развитию дистрофических изменений в тканях позвоночника,

- кровотечение в тканях позвоночника,

- паразитное повреждение (например, эхинококкоз).

Симптомы

Симптомы кисты позвоночника зависят от причины развития, от их размера и местоположения. Опухоли небольшого размера обычно вообще не проявляются и обнаруживаются случайно при обследовании на другие заболевания. В случае прогрессирования заболевания, размер кисты увеличивается, и она начинает оказывать давление на спинномозговые корешки. И как следствие:

- Выявляются неврологические расстройства различной степени тяжести.

- Появляется боль, расположенная в области проекции опухоли. Возможно, распространение боли в ягодицы, нижние конечности и другие части тела.

- Боль в позвоночнике ощущается как в покое, так и во время движения.

- Возможна головная боль и головокружение, шум в ушах (такие симптомы, чаще всего, связаны с арахноидальными кистами).

- Нарушения чувствительности (ощущение мурашек, покалывание, онемение рук и / или ног, пальцев).

- Нарушения функции кишечника и мочевого пузыря могут появляться при компрессии соответствующих спинальных корешков.

- По мере прогрессирования кисты может появиться мышечная слабость в нижних конечностях, что может приводить к хромоте. Пациенту становится трудно оставаться в сидячем положении в течение длительного времени.

- Парезы рук или ног.

- Нарушения вестибулярных функций

Диагностика кисты позвоночника

Диагноз кисты позвоночника основан на комплексном обследовании.

- Характер жалоб пациент

- Анамнез (история болезни).

- Общий осмотр оценка неврологического дефицита, тяжесть и локализация боли, расстройства чувствительности и двигательная активность и т. д.

Методы исследования:

- Рентгенография

- МРТ

- КТ (МСКТ)

- УЗИ позвоночника

- КТ миелография

- ЭНМГ – используется для оценки нарушения проводимости по нервам

- Общие клинические методы исследования

Лечение кисты позвоночника

Лечение кисты позвоночника имеет определенные сложности и направлено на облегчение состояния и предотвращение риска развития серьезных осложнений. Лечение кисты позвоночника может быть как консервативным, так и оперативным. Консервативное лечение возможно при небольших размерах кисты , при отсутствии сильного болевого синдрома и без нарушения функции внутренних органов.

Консервативное лечение кисты позвоночника включает:

- Постельный режим .

Медикаментозное лечение

- Назначение анальгетиков и противовоспалительных препаратов.

- Назначение витаминов группы В (улучшение метаболических процессов в клетке) и витамина С (укрепляет кровеносные сосуды и повышает иммунитет).

- Использование препаратов для улучшения микроциркуляции

- Использование препаратов, которые снижают дегенеративно-дистрофические процессы в костно-хрящевой ткани (хондропротекторы).

Блокады. Возможно, назначение терапевтической блокады – введение анестетиков (новокаин, лидокаин) в то место, где боль наиболее выражена , так называемые триггерные точки или введение анестетика в эпидуральное пространство ( эпидуральная блокада) . Возможна блокада с комбинированным использованием анестетика и кортикостероидного препарата (Cortizone, Diprospan).

Физиотерапия

ЛФК. Лечебная гимнастика начинается с минимальной нагрузки и под строгим контролем врача. ЛФК проводится после устранения острого болевого синдрома и позволяет укрепить мышцы спины и стабилизировать позвоночник.

Иглорефлексотерапия (акупунктура, электроакупунктура, лазерная терапия).

Корсетирование. В определенных случаях, показано непродолжительное ношение различных корсетов .Они ограничивают объем движения, уменьшают боль и мышечный спазм.

Хирургическое удаление кисты позвоночника

Хирургическое лечение кисты позвоночника выполняется для устранения компрессии корешков и спинного мозга, улучшения кровообращения, восстановления нарушенной чувствительности и двигательной активности, а также нарушений функций внутренних органов. И, как следствие, оперативное лечение кисты позвоночника позволяет предотвратить инвалидность и максимально восстановить работоспособность.

Как правило, крупные опухоли удаляются. Объем и тип хирургического вмешательства определяется нейрохирургом после постановки диагноза. Обычно опухоль удаляется методом пункции или полностью вырезается со всеми ее стенками.

Операции по удалению кисты позвоночника могут проводиться с помощью эндоскопических методов или под рентгеновским или КТ контролем, что значительно снижает риск послеоперационных осложнений.

Профилактика

- Сбалансированное питание с достаточным содержанием микро- и макроэлементов, белка, витаминов.

- Необходимо минимизировать риск травм и ушибов (не рекомендуются занятия травматическими видами спорта).

- Исключить тяжелую физическую активность, с поднятием тяжестей. Равномерно распределять нагрузку по всему телу.

- Заниматься такими видами физической активности как плавание, ходьба, лечебная гимнастика.

- Контролировать вес.

- Устранить вредные привычки .

- Регулярно контролировать присутствие паразитов в организме

- Периодически проводить профилактические осмотры

Прогноз

Прогноз кисты позвоночника, с небольшими размерами и клинически не проявляющей себя, благоприятен как для жизни, так и для работы. С большими кистами позвоночника и несвоевременным лечением прогноз для работоспособности может быть неблагоприятен. Учитывая, что длительная компрессия корешков может приводить к необратимым изменениям в нервах, кисты позвоночника могут быть причиной инвалидности, со стойкими нарушениям, как двигательных функций, так и работы многих органов и систем. Кроме того, опухоли имеют определенный процент рецидива даже после операционного лечения. Поэтому, лучше контролировать состояние здоровья и выполнять простые меры для предотвращения развития кист позвоночника.

Эпителиальный копчиковый ход ( Волосяная киста , Дермоидная киста копчика , Крестцово-копчиковый свищ , Пилонидальная киста )

Эпителиальный копчиковый ход – это врожденная патология, характеризующаяся наличием дефекта (узкого канала) в подкожной клетчатке межягодичной области. Клинические проявления связаны с воспалением копчикового хода. Появляется боль в крестцово-копчиковой области, выделения сукровицы или гноя, покраснение и уплотнение кожи. Запущенность болезни приводит к длительному рецидивирующему течению: абсцедированию, формированию вторичных гнойных свищей, развитию пиодермии на коже промежности и ягодиц.

МКБ-10

Общие сведения

Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) представляет собой врожденный дефект (узкую трубчатую полость) в тканях крестцово-копчиковой области. Иногда ЭКХ называют дермоидной кистой копчика, пилонидальным синусом, свищем копчика. Согласно наблюдениям, в клинической проктологии ЭКХ диагностируют с частотой 26 случаев на 100 тыс. населения. Средний возраст обращения – 15-30 лет. В три раза чаще с заболеванием сталкиваются мужчины. Эпителиальный копчиковый ход долгое время не проявляется клинически. В 80-90% случаев ЭКХ манифестирует с абсцедирования пилонидальной кисты.

Причины ЭКХ

Эпителиальный копчиковый ход формируется в эмбриональном периоде. В процессе развития плода происходит сбой и под кожей в области ягодичной складки остается ход, выстланный внутри эпителием. Этот врожденный дефект довольно распространен. За рубежом его нередко называют волосяной кистой, поскольку есть предположение, что причиной формирования ЭКХ является неправильный рост волос и их врастание в кожу.

Факторами, обусловливающими начало острого клинического течения пилонидального синуса обычно становятся:

- травмы крестцово-копчиковой зоны (при езде на велосипеде, мотоцикле, занятиях конным спортом, тряске в автомобиле);

- неудовлетворительная гигиена, приводящая к скоплению кожного сала и пота в области ЭКХ;

- расчесы межъягодичной складки;

- повышенное оволосение зоны первичных отверстий;

- переохлаждение.

Патогенез

Первичный эпителиальный копчиковый ход открывается на коже ягодиц (в межъягодичной складке) одним или несколькими маленькими отверстиями, его другой конец оканчивается в подкожной клетчатке и не имеет сообщения с крестцом или копчиком. Периодически через точечные выходы копчикового свища выделяются продукты секреции выстилающего его эпителия. Кроме того, через эти отверстия в ткани может проникать инфекция.

При закупорке первичных отверстий хода происходит застой его содержимого, что ведет к размножению микроорганизмов и гнойному воспалению. Эпителиальный ход расширятся, его стенки подвергаются гнойному расплавлению, и инфекция выходит в окружающую подкожную жировую клетчатку. Крупный гнойник обычно вскрывается через кожные покровы и формируется вторичное отверстие ЭКХ.

Классификация

Клиническая классификация эпителиального копчикового хода различает его неосложненную форму (существующий ход без признаков воспаления и жалоб), острое воспаление ЭКХ и хроническое воспаление. Воспаление копчикового хода различают по стадиям:

- инфильтративная (при остром и хроническом воспалении ранняя стадия заболевания до формирования гнойника);

- абсцедирующая (в случае хронического воспаления – стадия рецидивирующего абсцесса);

- стадия гнойного свища (при хроническом воспалении).

Симптомы ЭКХ

В первые годы жизни эпителиальный копчиковый ход никак не проявляется. В период пубертата начинается рост волос, выделение продуктов жизнедеятельности эпителиальной выстилки (сальных, потовых желез). При этом может возникать ощущение зуда, мокнутие из-за выделений из ЭКХ. Расположение выхода эпителиального копчикового хода вблизи зоны заднего прохода, повышенная влажность в межъягодичной складке, активная деятельность кожных желез способствуют закупорке хода, а застой содержимого благоприятствует развитию инфекции.

Воспаление ЭКХ характеризуется болью в области крестца, иногда сукровичным или гнойным отделяемым. Зачастую больные предполагают, что симптоматика является следствием травмы. Первоначально развивается острое воспаление, формируется инфильтрат, а затем – гнойный абсцесс. Если в этот момент больной обращается к врачу, производятся необходимые лечебные мероприятия по удалению ЭКХ, то наступает выздоровление.

Если обращение к врачу не последовало вовремя, чаще всего происходит спонтанное вскрытие абсцесса на кожу. После этого обычно происходит облегчение боли, однако чаще всего инфекционный очаг сохраняется, что ведет к хронизации воспаления. Формируется гнойный свищ, соединяющий полость абсцесса с кожей, заболевание течет волнообразно, возникают рецидивы нагноения. Хронически существующее воспаление постепенно охватывает все большую зону, нарастает интоксикация организма.

Осложнения

Продолжительное течение гнойного воспаления способствует распространению его на окружающую клетчатку, образование новых абсцессов, свищевых ходов сложной структуры с выходами на кожу промежности, в паховые складки. При этом часто развивается пиодермия, присоединяется актиномикоз, заметно ухудшающие состояние больного. Лечение при этом значительно затрудняется и требует больше времени, хирургическое вмешательство производится в большем объеме, послеоперационный период протекает тяжелее и высока вероятность рецидивирования.

Диагностика

Эпителиальный копчиковый ход несложен в диагностировании, для его выявления обычно достаточно обнаружения первичных отверстий в межъягодичной складке. При имеющемся воспалении, абсцессе, гнойном отделяемом врачи-проктологи ставят диагноз «осложненный эпителиальный копчиковый ход». При выявлении данного заболевания показано проведение дополнительных исследований в качестве мер исключения других возможных патологий.

К таким мерам относят обязательное пальцевое исследование заднего прохода с пальпацией копчика и крестцовых позвонков. Из инструментальных методик назначают ректороманоскопию для исключения заболеваний прямой кишки, а в случае неясной симптоматики – колоноскопию. Однако, чаще всего ввиду молодости большинства пациентов, прибегать к широким диагностическим мероприятиям нет необходимости. В редких случаях необходимости дифференцирования эпителиального копчикового хода от другого заболевания, производят фистулографию.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику эпителиального копчикового хода производят со свищем прямой кишки при парапроктите, копчиковой кистой, задним менингоцеле, остеомиелитом копчика и крестца, пресакральной тератомой. Данные для дифференциации получают с помощью осмотра межъягодичной складки, пальцевого исследования прямой кишки, зондирования свища и фистулографии.

- Свищ прямой кишки при зондировании идет не в направлении копчика, а к прямой кишке и при фистулографии отмечают его второй выход в одну из морганиевых крипт. Эпидермоидная копчиковая киста обычно безболезненна и прощупывается как подвижное уплотнение под кожей, но при нагноении может имитировать клинику эпителиального хода. Однако при осмотре не обнаруживаются первичные отверстия.

- Заднее менингоцеле пальпируется как почти неподвижное под кожей овальное образование плотно-эластичной консистенции, безболезненное. Также не имеет первичных отверстий. В анамнезе отмечаются функциональные патологии органов малого таза, часто – энурез. Подозрение на менингоцеле является показанием к проведению рентгенографии крестца и консультации нейрохирурга.

- Эмбриональный ход, открывающийся на коже рядом с задним проходом, может быть признаком пресакральной тератомы. Иногда отверстие весьма похоже на эпителиальный копчиковый ход, кроме того тератомы могут провоцировать гнойные воспаления в крестцово-копчиковой зоне. Тератома выявляется при пальцевом исследовании между задней прямокишечной стенкой и крестцом, пальпируется как опухоль плотной консистенции. Дополнительными методиками дифференцирования могут быть УЗИ и фистулография.

- Выявление остеомиелита крестца и копчика также производят с помощью пальпации позвонков через заднюю стенку прямой кишки. При этом может отмечаться патологическая подвижность костей, выбухания, тестоватая консистенция. Подозрение наличия остеомиелита является показанием к проведению рентгенографии таза.

Лечение эпителиального копчикового хода

Эпителиальный копчиковый ход лечится только хирургическим путем. Оперативное вмешательство подразумевает радикальное удаление патологического канала с первичными отверстиями. В случае осложненного эпителиального хода иссекаются и патологически измененные окружающие ткани, гнойные свищи. Послеоперационное лечение включает курс антибактериальной терапии (антибиотики широкого спектра действия в течение 5-7 дней), а также физиотерапевтические методики, способствующие быстрому заживлению раны. В качестве профилактикой меры послеоперационных рецидивов производят удаление волос вокруг раны, а затем и вокруг рубца.

Послеоперационное рецидивирование воспаления может свидетельствовать о недостаточно полном удалении инфекционных очагов, гнойных затеков, первичных отверстий, свищей. Несмотря на несложную методику проведения операции, отмечают более высокий процент послеоперационных рецидивов при лечении в хирургических отделениях широкого профиля в отличие от специализированных отделений проктологии. Пациенты, прошедшие лечение в непрофильном отделении, рискуют обратиться с рецидивом заболевания более чем в десять раз чаще.

Прогноз и профилактика

При полномасштабном радикальном удалении эпителиального хода и всех пораженных тканей прогноз благоприятен, наступает выздоровление. После проведения операции пациенты находятся под наблюдением специалиста до полного заживления операционной раны.

В качестве профилактических мер, волосы по краям раны бреют по мере отрастания, белье носят свободное, из натуральных дышащих тканей. Необходимо тщательно соблюдать гигиенические рекомендации, проводить регулярный туалет перианальной зоны, межъягодичного пространства.

Копчиковая киста

Это врождённое состояние, характеризующееся наличием узкого канала в подкожно-жировой клетчатке крестцово-копчиковой области. Эпителиальный копчиковый ход (киста копчика) выходит на поверхность одним или несколькими отверстиями в межъягодичной области. Данный ход имеет длину от 2-3 см до 8-10 см и оканчивается слепо в подкожной клетчатке. Внутренняя поверхность копчикового хода (кисты копчика) может содержать волосяные фолликулы, потовые и сальные желёзы и волосы. Такое состояние чаще встречается у молодых мужчин в возрасте от 15 до 30 лет. Эпителиальный копчиковый ход может протекать без всяких симптомов, но могут возникнуть и осложнения, связанные с воспалением и нагноением копчика с образованием абсцесса (копчиковая киста) и формированием вторичных копчиковых свищей.

Классификация и типы течения эпителиального копчикового хода:

1) эпителиальный копчиковых ход неосложнённый (без симптомов);

2) острое воспаление эпителиального копчикового хода;

3) хроническое воспаление эпителиального копчикового хода;

4) ремиссия воспаления эпителиального копчикового хода.

Причины заболевания

Причины возникновения эпителиального копчикового хода (кисты копчика). Эпителиальный копчиковый ход – врождённое заболевание, связанное с дефектом развития хвостового отдела эмбриона. Однако многие проктологи считают, что возникновение копчиковой кисты (эпителиального копчикового хода) связано с неправильным ростом волос, которые врастают волос в кожу, что приводит к образованию кисты.

Симптомы

Симптомы копчиковой кисты. Как правило, эпителиальный копчиковый ход не проявляет себя, если нет провоцирующих факторов в виде переохлаждений, травм, несоблюдения гигиены. К тому же появление симптомов эпителиального копчикового хода, как заболевание, начинается с наступления половой зрелости.

При воздействии провоцирующих факторов в копчиковом ходе возникает воспаление и появление связанных с ними симптомов – боль в области копчика и крестца, выделение из первичных пор. Если процесс развивается дальше, то появляется болезненное уплотнение, покраснение в данном месте, локальное повышение температуры кожи, а также повышение температуры тела. Характер боли: боль может проявлять себя в виде дёрганий, что зачастую говорит о нагноении копчиковой кисты и развитии абсцесса. На этой стадии заболевания пациент, как правило, и обращается к врачу.

Осложнения

Осложнения. В случае длительного отказа от радикального оперативного лечения воспаление в эпителиальном копчиковом ходе приводит к формированию множественных вторичных связей, которые могут открываться далеко от первичного очага: на промежности, мошонке, паховых складках и животе. В редких случаях при запущенной форме заболеваний возможно развитие рака как в самом ходе, так и в окружающих тканях.

Помните, любое заболевание легче вылечить на ранних стадиях. А в данной ситуации в случае своевременного обращения и достаточной квалификации хирурга гарантировано практически 100%-ное излечение.

Диагностика

Диагностика эпителиального копчикового хода особых трудностей не представляет. Наличие отверстий в межъягодичной складке определяет неосложнённый эпителиальный копчиковых ход. В случае, если в крестцово-копчиковой области появляется воспаление с формированием свищей на месте абсцессов при наличие первичных копчиковых отверстий, нет никаких сомнений – диагноз осложнённого эпителиального копчикового хода.

Лечение

Радикальным методом лечения эпителиального копчикового хода является только хирургический метод. Суть операции заключается в том, чтобы убрать патологический очаг. Тактика лечения, количество этапов и их последовательность зависит от стадии и формы заболевания, а также от анатомо-физиологических особенностей конкретного пациента.

Идеальным считается случай, когда пациент с эпителиальным копчиковым ходом обращается в лечебное учреждение до начала эпизодов обострения и осложнения данного заболевания. В этом случае эпителиальный копчиковый ход прокрашивается зелёнкой, чтобы отчётливо были видны все его границы и карманы, и иссекается блоком с кожей и окружающей подкожно-жировой клетчаткой до копчиковой фасции. Оперативное лечение на данном этапе является наиболее благодарным и благоприятным видом лечения в плане исхода заболевания. В этом случае есть возможность наложить швы, заживление раны происходит быстро, а в области копчика остаётся едва заметный послеоперационный рубец. Если же пациент обращается за помощью в период нагноения копчиковой кисты, или эпителиального копчикового хода (а зачастую именно с этого эпизода пациент узнаёт о своём заболевании), то радикальная операция по иссечению эпителиального копчикового хода (копчиковой кисты) на данной стадии заболевания противопоказана. На первом этапе производится вскрытие и дренирование копчиковой кисты (эпителиального копчикового хода). Далее в течение 4-6 дней ведётся консервативная терапия, включающая в себя ежедневные ванночки и перевязки с лекарственными мазями. После стихания острого процесса выполняется радикальная операция по иссечению эпителиального копчикового хода.

Любую радикальную операцию по иссечению эпителиального копчикового хода можно разделить на два этапа:

1) иссечение самого копчикового хода;

2) способ ушивания раны.

Первый этап у всех хирургов и при любых методах одинаков – устранение самого очага воспаления.

Второй этап зависит от предпочтений хирурга, толщины подкожно-жировой клетчатки и распространённости процесса.

Мы приверженцы закрытого способа ведения послеоперационной раны, так как заживление раны происходит в несколько раз быстрее и косметический дефект сведён к минимуму. Через 10-14 дней снимаются швы, а через 3 недели пациент может приступать к своей работе. При этом никаких ограничений, дискомфорта и неудобств, связанных с наличием открытой раны, у больного нет.

Операции по иссечению эпителиального копчикового хода не относятся к разряду сложных. Однако для правильного их выполнения, а также хороших ранних и отдалённых послеоперационных результатов необходим опыт и навык в проведении данных операций. Обращайтесь к тому, кто регулярно выполняет подобного рода операции и наблюдает отдалённые результаты.

Периневральная киста позвоночника: причины, симптомы, последствия

Заболевания, сопровождающиеся воспалительными процессами в спинном мозге и травмы спины, часто приводят к возникновению опухолей, местом локализации которых является позвоночный столб.

Возникновению опухолей наиболее подвержены поясничный и крестцовый отделы позвоночника.

Появлению новообразований в крестцовом отделе больше подвержена женская часть населения.

Киста может быть врожденной и возникнуть вследствие патологий внутриутробного развития плода.

Периневральная киста и причины ее возникновения

Периневральная киста (в медицине также арахноидальная или ликворная) представляет собой новообразование в спинномозговом канале – полостной фрагмент корешка спинномозгового нерва расширяется и заполняется спинномозговой жидкостью (ликвором), а также капиллярно-сосудистой кровью.

Периневральная киста позвоночника заполнена ликвором

Новообразование периневрального типа возникает как следствие нарушения гомеостаза клеток. Оно заполнено секреторным содержимым и выпячивается в спинномозговой канал.

На протяжении всей жизни человека такое новообразование может остаться незамеченным, если его размер невелик, и он не сдавливает корешки спинномозговых нервов. Обнаружение новообразования в данном случае чаще бывает случайным, во время диагностики других заболеваний.

Бывают случаи, при которых у пациента наблюдается постоянный рост опухоли. Данная ситуация требует периодического контроля специалиста, а также применения правильного лечения.

| Периневральные кисты в зависимости от характера их происхождения бываю: | Кисты по строению делятся на: | ||

| Врожденные | возникают при нарушениях внутриутробного развития | Истинные | внутренняя полость таких новообразований устлана эпителиальной тканью |

| Приобретенные | возникают втечение жизни на фоне различных причин | Ложные (псевдокисты) | внутренняя полость данных новообразований не выстлана эпителиальной тканью. Их стенки состоят из фиброзной ткани |

Причинами возникновения приобретенной периневральной кисты могут послужить:

- регулярный тяжелый физический труд; ;

- инфекционные заболевания;

- недостаточная физическая активность;

- хронические воспалительные заболевания;

- кровоизлияния в тканях позвоночного столба;

- прогрессирующий остеохондроз;

- наличие протрузий и межпозвоночных грыж;

- наличие паразитов в организме (эхинококк, свиной цепень);

- наличие других опухолевых воспалений.

Видео: “Как устроен позвоночник?”

Симптоматика

Периневральная киста может никак не проявлять себя до тех пор, пока ее размеры составляют до 1,5 см в диаметре.

Обратите внимание! Если киста все же была обнаружена и ее размер менее 1,5 см специалист обязан периодически назначать пациенту плановую диагностику. Это необходимо для контроля размеров кисты и своевременного обнаружения ее увеличения для назначения лечения.

Четко выраженная симптоматика периневральной кисты проявляется лишь по мере роста новообразования.

Увеличиваясь в диаметре, киста сдавливает спинномозговые нервы, что и провоцирует возникновение следующих симптомов:

- Симптомы кисты в позвоночнике возникают в следствии защемления нервных корешков возникновение сверхчувствительности кожных покровов в месте локализации кисты;

- болевой синдром, местом локализации которого является место положения кисты;

- нарушение мочеиспускания и дефекации (учащенное количество позывов или наоборот запоры);

- чувство онемения в нижних конечностях;

- слабость в ногах;

- головные боли, головокружения, потери сознания;

- нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта;

- частичный или полный паралич конечностей;

- усиление болей в спине во время осуществления любой двигательной активности;

Диагностические меры

При возникновении вышеуказанной симптоматики рекомендуется обратиться за помощью к нейрохирургу или к неврологу.

Специалист по мере беседы с пациентом составит анамнез заболевания, в котором будут присутствовать следующие данные:

- характер болей;

- продолжительность болезненного синдрома;

- дополнительные симптомы;

- записи об изменениях, которые удалось выявить при пальпации спины пациента. Например, присутствие сверхчувствительности кожных покровов в определенной части спины и т.д.

Врач опрашивает пациента о возможных причинах появление той или иной симптоматики. Затем выписывает направление на дальнейшее, более подробное, обследование.

Исследованиями, которые используются для выявления периневральных кист, являются следующие:

-

– выполняется в двух проекциях в случаях, если причиной возникновения новообразования стала травма позвоночного столба, остеохондроз или остеоартроз.

- УЗИ (исследуется та область спины, в которой обнаружена киста) – позволяет определить количество спинномозговой жидкости и наличие свободных сред. – позволяет визуализировать кисту. – позволяет определить новообразования даже самых маленьких размеров. Также позволяет определить степень травмирования спинномозговых нервов и кровеносных сосудов вследствие сдавливания их периневральной кистой.

- Миелография – данная процедура позволяет определить сбои в функционировании спинномозговых нервов.

- Электромиография – выполняется для определения состояния спинного мозга. Представляет собой процедуру рентгенографии с использованием контрастного вещества, которое за 10 мин до выполнения снимка вводится в спинномозговой канал.

- Пункция – выполняется с целью определения злокачественности или доброкачественности кисты. Данная процедура проводится под контролем УЗИ при погружении пациента в состояние общего наркоза.

Также пациенту могут назначить сдачу общего анализа крови и мочи, которые помогут определить дополнительные изменения в организме вследствие возникновения новообразования в нем.

Лечение консервативным и хирургическим путем

Лечением периневральной кисты ни в коем случае нельзя заниматься самостоятельно, прибегая к народным советам. Самолечение может привести к серьезным последствиям.

Обратите внимание! В лечении кисты размером до 15 мм нет необходимости. В таком случае пациент должен проходить обследование каждые 6 календарных месяцев с целью контроля размеров новообразования. Новообразования в позвоночнике размером до 15 мм нередко самостоятельно рассасываются через определенный промежуток времени.

Для лечения кисты размером более 15 мм применяются следующие медикаменты:

-

– позволяют уменьшить воспалительный процесс и оказывают обезболивающее действие. Наиболее часто специалисты назначают: «Диклофенак», «Мовалис».

- Периневральную кисту лечат преимущественно медикаментами Миорелаксанты – помогают устранить спазмы в мышечном корсете спины, которые могут возникать вследствие сдавливания или затрагивания корешков спинномозговых нервов кистой. Часто назначаемые: «Мидокалм», «Сирдалуд».

- Вазоактивные препараты – позволяют улучшить кровоснабжение тканей, в том числе и нервной, а также ускорить их восстановление. Позволяют укрепить стенки кровеносных сосудов. Самые назначаемые: «Циннаризин», «Дипрофен».

- Препараты, действие которых направлено на замедление дегенеративных процессов в составляющих позвоночного столба – позволяют замедлить течение остеохондроза и других заболеваний позвоночника, приводящих к постепенному разрушению его сегментов (хондропротекторы) – часто назначаемыми являются: «Артра», «Терафлекс».

- Витаминные комплексы с витаминами В и С.

Все вышеуказанные препараты могут назначаться пациенту в форме внутримышечных инъекций, мазей, гелей и кремов, а также в таблетированной форме. Специалист выбирает форму препарата, который будет использоваться пациентом, в каждом отдельном случае индивидуально, в соответствии с ситуацией.

Обратите внимание! Применение комплексного лечения периневральной кисты небольшого размера дает большую гарантию того, что новообразование рассосется самостоятельно.

Комплексное лечение периневрального новообразования в позвоночном столбе помимо медикаментозной терапии включает в себя:

- применение лечебного массажа (должен выполняться строго квалифицированным специалистом после изучения истории болезни пациента и результатов проведенного обследования, очень важны в данном случае имеющиеся в карте пациента снимки);

- регулярное посещение кабинета лечебной физкультуры – обычно назначают ЛФК после проведения медикаментозного лечения, направленного на устранение симптомов, которые возникают при появлении кисты в позвоночнике;

- посещение физиотерапевтических процедур: электрофорез с использованием витаминов В и С, УФО и магнитотерапия. Физиотерапевтические процедуры способствуют замедлению увеличения периневральной кисты позвоночника.

Лечение новообразования указанного типа хирургическим путем необходимо в том случае, если размер кисты более 15 мм и новообразование отрицательно влияет на функционирование спинного мозга пациента, сдавливает нервные окончания, и кровеносные сосуды, что отрицательно сказывается на работе внутренних органов.

Пациента погружают под общий наркоз и выкачивают скопившийся ликвор и капиллярно-сосудистую кровь из полостей кисты. Далее данные полости специалисты заполняют специально предназначенным склеивающим веществом.

Данное действие предназначено для предотвращения дальнейшего роста кисты, наполнения ее церебральной жидкостью, а также для предотвращения образования новых полостей в ней.

Внимание! Хирургическое лечение кисты применяется в крайне редких случаях, когда риск проведения операции меньше, чем дальнейшие возможности ухудшения состояния здоровья пациента.

Хирургическое лечение образования в позвоночнике имеет массу побочных эффектов Специалисты стараются назначать операционное лечение периневральной кисты лишь в крайних случаях. Данная методика лечения может спровоцировать серьезные последствия.

К таковым относятся:

- риск возникновения менингита;

- травмирование спинномозгового мозга (может привести к пожизненной инвалидности пациента);

- нарушение тока церебральной жидкости в спинномозговом канале;

- нарушения в функционировании органов малого таза;

- потеря чувствительности и частичный или полный паралич нижних конечностей.

Профессионально выполненная операция позволяет избавиться от кисты и устранить все симптомы, которые ей сопутствовали.

Заключение

Периневральная киста не страшна, если она не увеличивается в размерах и не доставляет сопутствующего дискомфорта. Последний, в свою очередь, может проявляться в виде болевого синдрома в спине, мышечных спазмах, мышечной слабости и т.д. Чаще всего такие виды кист рассасываются самостоятельно. Лишь небольшой процент случаев их возникновения нуждается в медикаментозном и хирургическом лечении.

Чтобы своевременно выявить периневральное новообразование, стоит обратиться к специалисту при первых проявлениях симптоматики. Своевременное обнаружение патологии позволит начать необходимое лечение и не доводить ситуацию до необходимости проведения операции.

Обратите внимание на вышеперечисленные симптомы, присутствующие при кисте позвоночника. Контролировать кисту необходимо каждые полгода, проходя обследование у квалифицированного специалиста, что поможет не упустить рост кисты и вовремя начать необходимое лечение.

- Что такое невринома позвоночника и как ее лечить, Вы узнаете по ссылке https://spinatitana.com/pozvonochnik/opukholi/nevrinoma-pozvonochnika.html

- Какие размеры гемангиомы позвоночника опасны, рассказывается на странице https://spinatitana.com/pozvonochnik/opukholi/gemangioma-pozvonochnika.html

- Причины, симптомы и лечение кисты копчика

- Все о клинической картине и лечении рака позвоночника вы узнаете в следующей статье

Пройдите тест и оцените свои знания, насколько хорошо Вы усвоили материал: Что такое периневральная киста позвоночника? Виды и лечение кист.

Уже в течение 18 лет проводит диагностику и терапию больных с заболеваниями позвоночника, суставов и всей костной системы в целом. Среди диагнозов, которые лечит врач: остеохондроз, остеопороз, артрит, миозит, сколиоз. Другие авторы