Железодефицитная анемия: причины, симптомы, диагностика

Анемия — состояние опасное. У детей она провоцирует замедление умственного и физического развития, нарушение речи. У беременных может вызывать патологии плода и осложнения для матери. Вегетарианцам и тем, кто постоянно придерживается низкобелковых диет, грозит снижением работоспособности, когнитивных функций, головными болями и головокружением. Если вы чувствуете, что энергии и сил катастрофически не хватает, пройдите обследование. Более половины всех анемий остаются недиагностированными. А без лабораторных тестов обнаружить анемию невозможно.

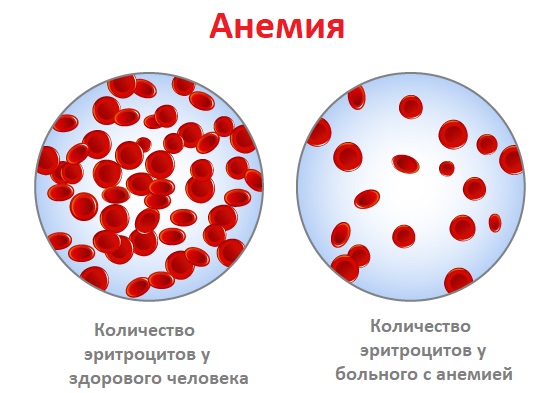

Что такое анемия?

Анемия — это состояние, связанное с уменьшением содержания в крови гемоглобина (ниже 110 г/л). Часто сопровождается также снижением количества красных кровяных телец — эритроцитов или их общего объема.

Основная функция эритроцитов — перенос кислорода от легких к различным органам и тканям и выведение углекислого газа. Транспортная функция осуществляется благодаря гемоглобину — основному компоненту красных кровяных телец. Гемоглобин состоит из белка (глобина) игема, который в свою очередь состоит из двухвалентного железа и протопорфирина IX. 70% железа в организме входит в состав эритроцитов.

Причины развития анемии

- несбалансированного питания (дефицит железа, дефицит или переизбыток витамина В12, вегетарианство);

- нарушений метаболизма фолиевой кислоты;

- повышенной потребности организма в питательных веществах (период роста — подростки, беременность);

- частых инфекционных заболеваний (цитомегаловирус, вирус герпеса, гепатит);

- отравления тяжелыми металлами.

Кроме этого, анемия нередко сопровождает заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит), развивается на фоне глистных инвазий, особенно часто у детей (паразиты прикрепляются в стенке кишечника и могут вызывать кровотечение), маточных кровотечений (обильные менструации, эндометриоз).

Как распознать анемию?

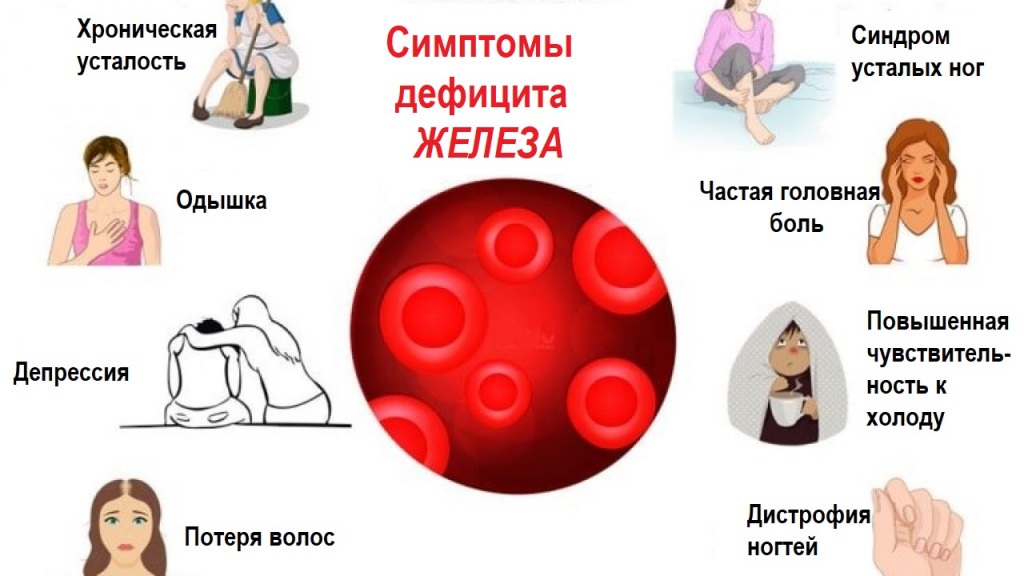

Типичные симптомы анемии, вызванные гипоксией органов и тканей — головокружение, усталость, слабость, шум в ушах, одышка при подъеме по лестнице, снижение работоспособности. Также наблюдаются снижение аппетита, бледность кожи (в некоторых случаях пожелтение), «заеды» в уголках рта. Могут начать выпадать волосы, ухудшиться состояние ногтей. Кроме этого, меняется настроение и появляются апатия и раздражительность даже при условии, что все хорошо.

Если вы заметили подобные изменения, не торопитесь принимать препараты железа или витаминов, делать инъекции B12. Заключение об анемии дает врач на основании лабораторных показателей. А самостоятельный прием лекарств может быть небезопасным.

Диагностика анемии

Также можно выполнить профиль 99-00-026 — «Анемия хроническая», в который входят дополнительные параметры для диагностики и определения типа анемии. Например, ферритин, который отражает, сколько ионов трехвалентного железа депонировано; общая связывающая способность сыворотки, гаптоглобин, трансферритин и другие важные показатели.

Восполнить дефицит железа

Для профилактики железодефицитной анемии помимо назначенных врачом препаратов железа или витаминов после получения результатов анализов рекомендуется изменить рацион питания. В нем обязательно должны быть продукты, богатые железом и микроэлементами (медь, кобальт, марганец, никель, витамин С), которые помогают усвоению этого жизненного необходимого металла.

Продукты с высоким содержанием Fe (>5 мг/100 г продукта)

Продукты с умеренным содержанием Fe

(1-5 мг/на 100 г продукта)

Продукты, богатые медью, никелем, кобальтом, марганцем, витамином С

- Халва

- Печень свиная, говяжья

- Яблоки сушенные

- Чернослив

- Курага

- Шиповник

- Черника

- Яичный желток

- Язык говяжий

- Почки говяжьи

- Крупы: овсяная, пшеничная, гречневая

- Баранина, говядина

- Шпинат

- Изюм, абрикосы, яблоки

- Курица, яичный белок

- Картофель, капуста

- Мед

- Орехи

- Морепродукты, рыба морская и речная

- Бобовые

- Кукуруза

- Капуста

- Цитрусовые

Интересный факт. Лучше всего железо усваивается из мясных продуктов.

Физиологические нормы железа и витамина B12 и фолиевой кислоты

В разных странах среднее потребление железа варьируется в пределах от 10 до 22 мг/сутки. По нормам, рекомендованным в России, для мужчин этот уровень составляет 8-10 мг/сутки, для женщин в 1,5 раза больше — 15-20 мг/ сутки. Для детей — 4-18 мг/сутки. Достаточный уровень фолиевой кислоты для взрослых — 400 мкг/ сутки, для детей — от 50 мкг каждый день. Не менее 3 мкг/сутки витамина B12 должны получать мужчины и женщины.

Железодефицитная анемия ( Гипохромная анемия , Микроцитарная анемия )

Железодефицитная анемия – синдром, обусловленный недостаточностью железа и приводящий к нарушению гемоглобинопоэза и тканевой гипоксии. Клинические проявления представлены общей слабостью, сонливостью, пониженной умственной работоспособностью и физической выносливостью, шумом в ушах, головокружениями, обморочными состояниями, одышкой при нагрузке, сердцебиением, бледностью. Гипохромная анемия подтверждается лабораторными данными: исследованием клинического анализа крови, показателей сывороточного железа, ОЖСС и ферритина. Терапия включает лечебную диету, прием препаратов железа, в некоторых случаях – трансфузию эритроцитарной массы.

МКБ-10

Общие сведения

Железодефицитная (микроцитарная, гипохромная) анемия – анемия, обусловленная нехваткой железа, необходимого для нормального синтеза гемоглобина. Её распространенность в популяции зависит от половозрастных и климатогеографических факторов. По обобщенным сведениям, гипохромной анемией страдает около 50% детей раннего возраста, 15% женщин репродуктивного возраста и около 2% мужчин. Скрытый тканевой железодефицит выявляется практически у каждого третьего жителя планеты. На долю микроцитарной анемии в гематологии приходится 80–90% всех анемий. Поскольку железодефицит может развиваться при самых различных патологических состояниях, данная проблема актуальна для многих клинических дисциплин: педиатрии, гинекологии, гастроэнтерологии и др.

Причины

Ежесуточно с потом, калом, мочой, слущенными клетками кожи теряется около 1 мг железа и примерно столько же (2-2,5 мг) поступает в организм с пищей. Дисбаланс между потребностями организма в железе и его поступлением извне или потерями способствует развитию железодефицитной анемии. Железодефицит может возникать как при физиологических условиях, так и в результате ряда патологических состояний и быть обусловлен как эндогенными механизмами, так и внешними воздействиями:

Кровопотери

Чаще всего анемия вызывается хронической потерей крови: обильными менструациями, дисфункциональными маточными кровотечениями; желудочно-кишечными кровотечениями из эрозий слизистой желудка и кишечника, гастродуоденальных язв, геморроидальных узлов, анальных трещин и др. Скрытая, но регулярная кровопотеря отмечается при гельминтозах, гемосидерозе легких, экссудативном диатезе у детей и др.

Особую группу составляют лица с болезнями крови – геморрагическими диатезами (гемофилией, болезнью Виллебранда), гемоглобинурией. Возможно развитие постгеморрагической анемии, вызванной одномоментным, но массивным кровотечением при травмах и операциях. Гипохромная анемия может возникать вследствие ятрогенных причин – у доноров, часто сдающих кровь; пациентов с ХПН, находящихся на гемодиализе.

Нарушение поступления, всасывания и транспорта железа

К факторам алиментарного порядка относятся анорексия, вегетарианство и следование диетам с ограничением мясных продуктов, плохое питание; у детей – искусственное вскармливание, позднее введение прикорма. Снижение абсорбции железа характерно для кишечных инфекций, гипоацидного гастрита, хронического энтерита, синдрома мальабсорбции, состояния после резекции желудка или тонкой кишки, гастрэктомии. Значительно реже железодефицитная анемия развивается вследствие нарушения транспортировки железа из депо при недостаточной белково-синтетической функции печени – гипотрансферринемиях и гипопротеинемиях (гепатитах, циррозе печени).

Повышенное расходование железа

Ежедневная потребность в микроэлементе зависит от пола и возраста. Наиболее высока необходимость в железе у недоношенных, детей раннего возраста и подростков (в связи с высокими темпами развития и роста), женщин репродуктивного периода (в связи с ежемесячными менструальными потерями), беременных (в связи с формированием и ростом плода), кормящих мам (в связи с расходом в составе молока). Именно эти категории являются наиболее уязвимыми в отношении развития железодефицитной анемии. Кроме того, повышение потребности и расхода железа в организме наблюдается при инфекционных и опухолевых заболеваниях.

Патогенез

По своей роли в обеспечении нормального функционирования всех биологических систем железо является важнейшим элементом. От уровня железа зависит поступление кислорода к клеткам, протекание окислительно-восстановительных процессов, антиоксидантная защита, функционирование иммунной и нервной систем и пр. В среднем содержание железа в организме находится на уровне 3-4 г. Более 60% железа (>2 г) входит в состав гемоглобина, 9% – в состав миоглобина, 1% – в состав ферментов (гемовых и негемовых). Остальное железо в виде ферритина и гемосидерина находится в тканевом депо – главным образом, в печени, мышцах, костном мозге, селезенке, почках, легких, сердце. Примерно 30 мг железа непрерывно циркулирует в плазме, будучи частично связанным основным железосвязывающим белком плазмы – трансферрином.

При развитии отрицательного баланса железа мобилизуются и расходуются запасы микроэлемента, содержащиеся в тканевых депо. На первых порах этого бывает достаточно для поддержания адекватного уровня Hb, Ht, сывороточного железа. По мере истощения тканевых резервов компенсаторно увеличивается эритроидная активность костного мозга. При полном истощении эндогенного тканевого железа его концентрация начинает снижаться в крови, нарушается морфология эритроцитов, уменьшается синтез гема в гемоглобине и железосодержащих ферментов. Страдает кислородтранспортная функция крови, что сопровождается тканевой гипоксией и дистрофическими процессами во внутренних органах (атрофический гастрит, миокардиодистрофия и др.).

Классификация

Железодефицитная анемия возникает не сразу. Вначале развивается предлатентный железодефицит, характеризующийся истощением только запасов депонированного железа при сохранности транспортного и гемоглобинового пула. На этапе латентного дефицита отмечается уменьшение транспортного железа, содержащегося в плазме крови. Собственно гипохромная анемия развивается при уменьшении всех уровней метаболических запасов железа – депонированного, транспортного и эритроцитарного. В соответствии с этиологией различают анемии: постгеморрагические, алиментарные, связанные с повышенным расходом, исходным дефицитом, недостаточностью резорбции и нарушением транспорта железа. По степени выраженности железодефицитные анемии подразделяются на:

- Легкие (Нb 120-90 г/л). Протекают без клинических проявлений или с их минимальной выраженностью.

- Среднетяжелые (Нb 90-70 г/л). Сопровождаются циркуляторно-гипоксическим, сидеропеническим, гематологическим синдромами умеренной степени выраженности.

- Тяжелые (Нb

Симптомы

Циркуляторно-гипоксический синдром обусловлен нарушением синтеза гемоглобина, транспорта кислорода и развитием гипоксии в тканях. Это находит свое выражение в ощущении постоянной слабости, повышенной утомляемости, сонливости. Пациентов преследует шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами, головокружения, переходящие в обмороки. Характерны жалобы на сердцебиение, одышку, возникающую при физической нагрузке, повышенную чувствительность к низким температурам. Циркуляторно-гипоксические нарушения могут усугублять течение сопутствующей ИБС, хронической сердечной недостаточности.

Развитие сидеропенического синдрома связано с недостаточностью тканевых железосодержащих ферментов (каталазы, пероксидазы, цитохромов и др.). Этим объясняется возникновение трофических изменений кожных покровов и слизистых оболочек. Чаще всего они проявляются сухостью кожи; исчерченностью, ломкостью и деформацией ногтей; повышенным выпадением волос. Со стороны слизистых оболочек типичны атрофические изменения, что сопровождается явлениями глоссита, ангулярного стоматита, дисфагии, атрофического гастрита. Может возникать пристрастие к резким запахам (бензина, ацетона), искажение вкуса (желание есть глину, мел, зубной порошок и пр.). Признаками сидеропении также служат парестезии, мышечная слабость, диспепсические и дизурические расстройства. Астеновегетативные нарушения проявляются раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью, снижением умственной работоспособности и памяти.

Осложнения

Поскольку в условиях железодефицита IgA теряет свою активность, больные становятся подвержены частой заболеваемости ОРВИ, кишечными инфекциями. Пациентов преследует хроническая усталость, упадок сил, снижение памяти и концентрации внимания. Длительное течение железодефицитной анемии может привести к развитию миокардиодистрофии, распознаваемой по инверсии зубцов Т на ЭКГ. При крайне тяжелом железодефиците развивается анемическая прекома (сонливость, одышка, резкая бледность кожи с цианотичным оттенком, тахикардия, галлюцинации), а затем – кома с потерей сознания и отсутствием рефлексов. При массивной стремительной кровопотере возникает гиповолемический шок.

Диагностика

На наличие железодефицитной анемии может указывать внешний вид больного: бледная, с алебастровым оттенком кожа, пастозность лица, голеней и стоп, отечные «мешки» под глазами. При аускультации сердца обнаруживается тахикардия, глухость тонов, негромкий систолический шум, иногда – аритмия. С целью подтверждения анемии и определения ее причин проводится лабораторное обследование.

- Лабораторные тесты. В пользу железодефицитного характера анемии свидетельствует снижение гемоглобина, гипохромия, микро- и пойкилоцитоз в общем анализе крови. При оценке биохимических показателей отмечается снижение уровня сывороточного железа и концентрации ферритина (60 мкмоль/л), уменьшение насыщения трансферрина железом (

- Инструментальные методики. Для установления причины хронической кровопотери должно быть проведено эндоскопическое обследование ЖКТ (ЭГДС, колоноскопия,), рентгенодиагностика (ирригоскопия, рентгенография желудка). Обследование органов репродуктивной системы у женщин включает УЗИ малого таза, осмотр на кресле, по показаниям – гистероскопию с РДВ.

- Исследование пунктата костного мозга. Микроскопия мазка (миелограмма) показывает значительное снижение количества сидеробластов, характерное для гипохромной анемии. Дифференциальная диагностика направлена на исключение других видов железодефицитных состояний – сидеробластной анемии, талассемии.

Лечение

К основным принципам терапии железодефицитной анемии относятся устранение этиологических факторов, коррекция рациона питания, восполнение железодефицита в организме. Этиотропное лечение назначается и проводится специалистами гастроэнтерологами, гинекологами, проктологами и др.; патогенетическое – гематологами. При железодефицитных состояниях показано полноценное питание с обязательным включением в рацион продуктов, содержащих гемовое железо (телятины, говядины, баранины, мяса кролика, печени, языка). Следует помнить, что усилению ферросорбции в ЖКТ способствуют аскорбиновая, лимонная, янтарная кислота. Ингибируют всасывание железа оксалаты и полифенолы (кофе, чай, соевый протеин, молоко, шоколад), кальций, пищевые волокна и др. вещества.

Вместе с тем, даже сбалансированная диета не в состоянии устранить уже развившийся недостаток железа, поэтому больным с гипохромной анемией показана заместительная терапия ферропрепаратами. Препараты железа назначаются курсом не менее 1,5-2-х месяцев, а после нормализации уровня Hb проводится поддерживающая терапия в течение 4-6 недель половинной дозой препарата. Для фармакологической коррекции анемии используются препараты двухвалентного и трехвалентного железа. При наличии витальных показаний прибегают к гемотрансфузионной терапии.

Прогноз и профилактика

В большинстве случаев гипохромная анемия подается успешной коррекции. Однако при неустраненной причине железодефицит может рецидивировать и прогрессировать. Железодефицитная анемия у детей раннего и младшего возраста может вызывать задержку психомоторного и интеллектуального развития (ЗПР). В целях профилактики железодефицита необходим ежегодный контроль параметров клинического анализа крови, полноценное питание с достаточным содержанием железа, своевременная ликвидация источников кровопотери в организме. Следует учитывать, что лучше всего усваивается железо, содержащееся в мясе и печени в форме гема; негемовое железо из растительной пищи практически не усваивается – в этом случае оно сначала должно восстановиться до гемового при участии аскорбиновой кислоты. Лицам групп риска может быть показан профилактический прием железосодержащих препаратов по назначению специалиста.

3. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению железодефицитных анемий/ Румянцев А.Г. и соавт. – 2015.

4. Железодефицитная анемия у женщин молодого возраста: аспекты качества жизни и оптимизация лечения: Автореферат диссертации/ Абдуллина Л.Р. – 2007.

Лечение железодефицитной анемии

Врач онколог, маммолог, хирург Алексей Галкин. Стаж 18+ лет. Принимает в Университетской клинике. Стоимость приема от 2000 руб.

- Запись опубликована: 28.06.2021

- Время чтения: 1 mins read

Железодефицитная анемия определяется как уменьшение количества эритроцитов, гемоглобина и общего железа в организме. Развитие анемии ускоряется снижением выработки эритроцитов в костном мозге или увеличением распада эритроцитов, потерей в случае хронического кровотечения.

Особенности протекания анемии

Одна из причин анемии – недостаток железа в организме. Симптомы железодефицитной анемии возникают только при наличии тяжелого дефицита железа. Железодефицитная анемия – наиболее частый симптом дефицита «металла», предполагающий, что и другие микроэлементы могут быть в дефиците.

Среди множества веществ, необходимых для выработки эритроцитов, есть не только железо, но и витамин B12, фолиевая кислота. В отсутствие этих веществ развиваются различные формы анемии. В Европе от этого заболевания страдают до 27 млн человек. Заболевание приводит к ухудшению качества жизни, снижению работоспособности, ослаблению иммунной системы и, как следствие, росту инфекций. Наиболее частые жалобы пациентов – утомляемость, слабость и недостаток внимания.

Железодефицитная анемия характерна для всех возрастных групп, от детей до взрослых и пожилых пациентов. Чаще встречается у женщин во время беременности. Очень важно диагностировать анемию у детей, т.к. она тормозит рост, развитие и возможность образования.

Лучше всего лечить препаратами, содержащими не только железо, но и витамины, необходимые для его усвоения и кроветворения. Самую высокую биодоступность имеет двухвалентное железо.

Исследования показали, что для правильного усвоения железа необходим витамин С. Витамины группы В важны для активации кроветворения. При лечении заболевания необходимо оценить все стадии патогенеза и назначить лечение соответствующей комбинацией.

Важность, характеристики и необходимость железа

Согласно различным научным исследованиям, в организме в разные возрастные периоды может содержаться от 3 до 7 г железа. Две трети железа в организме хранится в гемоглобине, а оставшаяся треть – в печени, селезенке, мышцах и костях.

Железодефицитная анемия

Роль железа в организме человека:

- Железо – один из важнейших минералов организма, необходимых для транспорта кислорода и некоторых метаболических процессов в составе ферментов.

- Он важен для функций центральной нервной системы (он – кофактор синтеза нейромедиаторов – дофамина, норэпинефрина, серотонина), входит в состав белков цитохрома и многих ферментов: нитрогеназ, гидрогеназ, моноксидаз, фосфатаз и других.

- Железо наиболее необходимо для транспорта кислорода как компонент гемоглобина эритроцитов.

При оценке риска анемии в первую очередь требуется подробный анамнез о пищевых привычках пациента. Лучше всего железо усваивается из продуктов животного происхождения (15-20%) и только около 5% из продуктов растительного происхождения.

С пищей получают две формы железа: двухвалентную и трехвалентную. Питание важно для поддержания оптимального баланса железа в организме и для правильного функционирования пищеварительной системы.

Желудочная кислота важна для абсорбции железа:

- Облегчает выведение железа из различных солей с пищей;

- Превращает трехвалентное железо в более растворимое и более легко усваивается организмом в двухвалентной форме;

- Образует соединения двухвалентного железа с такими веществами, как аскорбиновая кислота, она легче всасывается в двенадцатиперстной кишке.

Исследования, проведенные 25 лет назад, показали важность HCl и витамина С для правильного усвоения железа. Нарушение любой из этих цепей также нарушает путь поступления железа в организм.

В теле около 15-20% железа накапливается и используется при недоедании или других причинах, мешающих усвоению этого элемента.

В человеке весом 70 кг содержится около 4 граммов железа. У человека с 5 литрами крови 2,5 г железа входит в состав гемоглобина, 25 мг участвует в обмене веществ. Остальные – это запасы, накапливающиеся в виде ферритина или гемосидерина.

Для поддержания баланса необходимо от 25 до 45 мг железа в день. Но организм восстанавливает потерянное железо во время рециркуляции, поэтому фактическая потеря железа в физиологических условиях составляет около 1 мг.

Причины недостаточности железа

Анемия взрослых

Железодефицитная анемия может развиться из-за хронического кровотечения из внутренних органов Наиболее частые причины:

- Эрозивная патология желудочно-кишечного тракта;

- Варикозное расширение вен пищевода;

- Заболевания легких;

- Обильных, повторяющихся менструациях;

- Недоедание;

- Нарушения питания и усвоения микроэлементов;

- Синдрома мальабсорбции, синдрома мальабсорбции во время беременности или период лактации, в случае гемолиза с гемоглубинурией или сочетанием всех этих факторов.

Заболевание также может быть связано с потерей железа с мочой на фоне гемоглобинурии (пароксизмальной ночной гемоглобинурии). Генетическая предрасположенность, определяющая нарушения обмена веществ или всасывания, может быть тесно связана с ферродефицитной анемией.

Анемия

Анемия при беременности

Ферродефицитная кистозная анемия составляет около 80-90% анемии у всех беременных. Во время беременности количество железа в организме женщины уменьшается по многим причинам, прямо или косвенно связанным с беременностью.

- Потребность плода и недостаточное количество железа и фолиевой кислоты в рационе;

- Рвота, связанная с беременностью;

- Длительное кровотечение из-за акушерской патологии и кровопотери во время родов (примерно 150-200 мг);

- Частые роды и длительное грудное вскармливание;

- Многоплодная беременность;

- перенесенное кесарево сечение.

Установлено, что снижение уровня железа во время беременности составляет 85-100% случаев. Реже встречается у женщин, принимающих добавки железа. Женщины с дефицитом железа с большей вероятностью родят детей с низким весом и низким содержанием железа.

Косвенные причины – это состояния, повышающие риск анемии во время беременности:

- хронические инфекционные заболевания;

- наличие ревматизма;

- хроническое воспаление желчного пузыря, почек, миндалин и т. д.

Смешанный дефицит железа и фолиевой кислоты проявляется во втором или третьем триместре беременности и может быть связан с особенно тяжелым состоянием беременности.

Послеродовая анемия развивается из-за сочетания факторов:

- потребности плода;

- кровотечения и лактации;

- косвенных факторов риска.

Всего теряется более 900 мг железа, что эквивалентно двум литрам потерянной крови. Во время лактации ежемесячно теряется около 30 мг железа. Большинство женщин беременеют с низким запасом железа, и беременность может привести к железодефицитной анемии.

Беременным рекомендуются добавки с железом, содержащие железо-стимулирующие и гемопоэтические витамины. Лучшая альтернатива – овощные, натуральные продукты.

Железодефицитная анемия у младенцев, детей и подростков

Заболевание чаще всего встречается у детей и подростков, особенно у истощенных и младенцев с рецидивирующими инфекционными заболеваниями. Исследование, проведенное в странах Балтии, показало, что анемия чаще всего встречается у младенцев в возрасте от 5 до 12 месяцев (29,6%) и девочек в возрасте от 13 до 16 лет (17,8%).

Наиболее частый фактор риска от 1 до 3 лет – это низкая масса тела при рождении, а у подростков – инфекционные заболевания. Основной и наиболее частый патологический механизм анемии – дефицит железа. Оценка данных теста Raven показала, что у детей с железодефицитной анемией младенческого и раннего возраста показатели были хуже по сравнению с контрольной группой.

Было обнаружено, что даже при адекватной терапии железом запасы железа не могут быть восстановлены, если анемия развивается на ранних стадиях плода. Дефицит железа на более поздних стадиях развития можно компенсировать добавками железа.

Дефицит железа во время развития ребенка может подавлять миелинизацию спинного мозга и ее механизмы. Это распространенная во всем мире патология: в западных странах заболеваемость детей в возрасте до 4 лет составляет 12-14%, а в развивающихся – более 50%.

Следовательно, анемия должна быть своевременно диагностирована, поскольку она мешает естественному развитию ребенка:

- возникают расстройства поведения и обучения;

- повышается риск инфекций;

- ухудшается физическое развитие.

Железодефицитная анемия может возникнуть уже в младенчестве или подростковом возрасте.

У младенцев основная причина этого заболевания – это кормление не грудным молоком или различными заменителями, поскольку они не содержат достаточного количества железа, в отличие от грудного молока.

Среди подростков эта анемия гораздо чаще встречается у девочек из-за начала менструации. В среднем за менструальный цикл теряется около 40 мл крови. Другие возможные причины часто связаны с пищевыми привычками:

- диета;

- вегетарианство.

Реже железодефицитная анемия сочетается с другими заболеваниями или анатомическими изменениями, мешающими усвоению питательных веществ:

- пониженная кислотность желудочного сока;

- состояние после операций на желудке или кишечнике;

- целиакия;

- муковисцидоз;

- прием некоторых лекарств.

Клиника и диагностика

Пациенты при анемии чаще всего жалуются на:

- снижение энергии;

- утомляемость ног или рук;

- головные боли;

- общую слабость.

Также возможны: эпизодический шум в ушах, обмороки, выпадение волос, запоры, покалывание в мышцах, потеря аппетита, бессонница, нарушение менструального цикла, дисфагия, боль в языке.

Шум в ушах

Поскольку болезнь прогрессирует медленно, организм на время адаптируется, но пациенты, страдающие этим заболеванием, также могут иметь очень серьезные состояния.

- затрудненное дыхание из – за гипоксии, тахикардии с сердцебиением и покалывание в ушах;

- головокружение;

- грудная жаба.

Эти симптомы связаны с уменьшением поступления кислорода к тканям из-за анемии. Наиболее характерные признаки анемии:

- бледность;

- глоссит;

- стоматит;

- койлонихия (тонкие, потрескавшиеся ногти в форме чайных ложек).

Именно эти особенности выявляются при физикальном осмотре.

Диагноз подтверждается на основании результатов лабораторных исследований. Ранняя железодефицитная анемия подозревается на основании анализа крови. Эритроциты обычно называют микроцитарными и гипохромными.

Самый точный тест – определение концентрации ферритина. Пациенты с уровнем ферритина ниже 25 мкг/л имеют высокий риск анемии. Если он больше 100 мкг/л, это говорит о достаточном поступлении железа в организм и низком риске развития заболевания. Важно учитывать, что ферритин может быть патологически повышенным при некоторых состояниях (воспаление, цирроз).

Во время железодефицитной анемии увеличивается количество железосодержащего белка трансферрина. Количество железа, связывающегося с этим белком, снижается, что приводит к снижению насыщения трансферрина и увеличению общего связывания железа с белками плазмы (обнаружено снижение уровня железа). В сомнительных случаях для уточнения заболевания проводят пункцию костного мозга.

Диагностические тесты, по крайней мере, общий анализ крови, очень ценны, поскольку клинические симптомы появляются только на более поздних стадиях.

Первые шаги – это правильная диагностика и профилактика болезни. Рекомендации Соединенных Штатов Америки (США) призывают к скринингу беременных женщин на железодефицитную анемию. Однако, отсутствуют доказательства необходимости универсального скрининга у других пациентов, не имеющих симптомов.

Если у пациента есть подозрение на недоедание, для оценки повреждений, вызванных дефицитом железа, должен быть выполнен общий анализ крови.

Лечение железодефицитной анемии

В первую очередь выявляются причины дефицита железа. Некоторые врачи рекомендуют скорректировать рацион, не назначая лекарств. Действительно железо хорошо усваивается из телятины, печени, почек. Однако, при наличии железодефицитной анемии диетической коррекции недостаточно и необходима терапия препаратами железа.

Оральные добавки железа не следует принимать с кофе, чаем, молоком или другими жидкостями, ухудшающими абсорбцию (всасывание). Также следует оценить взаимодействие пищи и уже принимаемых лекарств с препаратом железа.

Ухудшают усвоение железа пища, насыщенная дубильными веществами (чай) или фитатами (отруби, злаки), и препараты, повышающие pH желудочного сока (ингибиторы протонной помпы, блокаторы гистамина H1).

Препараты железа для перорального применения также не назначают в сочетании с антибиотиками (хинолонами, доксициклином, тетрациклинами, хорамфениколом или пеницилламином), поскольку они ингибируют усвоение солей железа.

Продукты, содержащие железо

Желудочно-кишечное всасывание элементарного железа лучше происходит при воздействии кислой желудочной среды, обеспечиваемой использованием аскорбиновой кислоты (витамина С). Всасывание железа активнее перед едой, но это условие связано с повышенным риском раздражения слизистой оболочки желудка и возможной тошноты.

Пероральная терапия – это лечение первой линии при железодефицитной анемии. При выборе лекарства следует учитывать следующие критерии:

- Количество действующего вещества должно зависеть от тяжести анемии;

- Лечение должно быть полным: часто у больного присутствует не только нехватка железа, но и кроветворных витаминов – тогда необходима политерапия;

- Необходимо прогнозировать естественное течение железодефицитной анемии: при кроветворении может возникнуть дефицит фолиевой кислоты и других витаминов группы B (B6, B12), поэтому следует рассмотреть комбинацию элементов;

- Железо в препарате должно легко выделяться с кислотами желудка или в среде двенадцатиперстной кишки. Лучше всего усваиваются организмом препараты двухвалентного железа, принимаемые в сочетании с витамином С;

- Препарат должен быть удобным в применении (сочетание необходимых действующих веществ), с редкими побочными эффектами.

Младенцы с повышенным риском развития этой анемии:

- Дети, живущие в бедных семьях;

- Недоношенные дети или младенцы с низкой массой тела, питавшиеся коровьим молоком.

Важно поощрять грудное вскармливание и давать женщинам железосодержащие препараты. Добавки железа также рекомендуются для здоровых младенцев и беременных женщин, поскольку недавние клинические испытания показали, что регулярное использование добавок железа будущими матерями привело к значительному снижению количества новорожденных с массой тела менее 2,5 кг.

Колледж пищевых продуктов и питания США опубликовал рекомендации по использованию железа. В них говорится о следующих нормах:

- здоровому подростку необходимо 8 мг железа в день;

- женщинам – 18 мг во время менструации;

- вегетарианцам – 16 мг;

- донорам крови – 20 мг.

Пероральная терапия железом успешна, если гемоглобин повышается на 10 мг/л за 2–3 недели. Пациенты должны знать, что терапия для восстановления запасов железа, даже если гемоглобин уже в норме, может занять до четырех месяцев.

Передозировка пероральных препаратов может вызвать побочные эффекты:

- рвоту;

- диарею;

- запор;

- тошноту;

- потемнение стула.

Высокие дозы также могут вызывать артрит, сексуальную дисфункцию (аменорея, ранняя менопауза, снижение либидо, импотенция), респираторный дистресс и, в исключительных случаях, гибель.

Данные клинических исследований

Так как ферродефицитная анемия – проблема, затрагивающая множество стран, над методами ее лечения работают ученые по всему миру.

Лечение анемии

На сегодня даны следующие рекомендации:

- Для лечения железодефицитной анемии, вызванной патологиями желудочно-кишечного тракта, лучшие препараты, предназначенные для внутривенного введения. Второй выбор – жидкие пероральные препараты.

- Данные проспективных рандомизированных исследований однозначно свидетельствуют о том, что при воспалительном заболевании кишечника, при послеоперационном кровотечении и тяжелой анемии внутривенная терапия железом статистически значимо эффективнее и безопаснее, чем пероральная терапия железом.

- В клинической онкологии рекомендовано совместное внутривенное введение железа с эритропоэтином. Статистически значимый эффект, оказываемый на кроветворение в этом случае, при сравнении приема эритропоэтина или железа перорально в отдельности 73% против 41%.

Но важно учитывать, что внутривенное введение таких препаратов связано с повышенной частотой побочных реакций. Больных могут беспокоить:

- тошнота;

- боль в животе;

- диарея;

- реакции в месте инъекции (боль, поверхностный флебит);

- металлический привкус во рту;

- головная боль;

- сонливость;

- сыпь;

Выводы

Железодефицитная анемия на первых этапах не проявляется какими-либо специфическими симптомами.

Медленно развивающееся заболевание может быть нетяжелым, но оно ослабляет иммунную систему, влияет на общее состояние организма, прогрессирование и исход хронических заболеваний.

Для беременных женщин и младенцев железодефицитная анемия – очень серьезное заболевание, влияющее на течение беременности и самочувствие матери во время родов или операций, развитие новорожденного.

Профилактика и лечение препаратами железа несложны, но специалисту сложно заподозрить возможную анемию на ранней стадии, поэтому гемоглобин нужно проверять не дожидаясь серьезных симптомов. Для терапии анемии нужно подбирать препараты, содержащие комбинацию необходимых веществ.

Железодефицитная анемия

Хроническая нехватка железа в организме возникает из-за дефицита железа и характеризуется нарушением синтеза гемоглобина, который содержится в эритроцитах. Первые запасы железа организм человека получает от матери через плаценту, после рождения железо восполняется через прием пищи или железосодержащих препаратов. Выводит железо из организма мочевыделительная и пищеварительная системы, потовые железы и во время менструаций у женщин. В сутки выводится около 2 граммов железа, поэтому, чтобы не допустить истощения запасов, его необходимо постоянно восполнять. По данным ВОЗ, каждая 3-я женщина и каждый 6-й мужчина в мире страдают железодефицитной анемией. В группе риска находятся беременные женщины, дети до 3-х лет и девушки-подростки.

Причины железодефицитной анемии (ЖДА)

- недостаточное поступление железа с пищей: голодание, вегетарианство или обедненная железом и белком диета, соблюдаемая длительное время. У детей на грудном вскармливании причиной может быть железодефицитная анемия матери, ранний перевод на искусственное вскармливание, позднее введение прикорма

- нарушение всасывания железа: энтерит (воспаление слизистой тонкой кишки, вызванное инфекцией или глистной инвазией), гастриты и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; наследственные заболевания (муковисцидоз и целиакия); аутоиммунное поражение слизистой кишечника и возможно желудка (болезнь Крона); состояние после удаления желудка и/или двенадцатиперстной кишки; рак желудка и кишечника

- хронические кровопотерь. Это самая основная причина. Сюда относятся потери вследствие: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифического язвенного колита, болезни Крона, геморроя и анальных трещин, полипоза кишечника, кровотечений из распадающихся опухолей любой локализации и варикознорасширенных вен пищевода; геморрагического васкулита; легочных кровотечений, гемосидероза легких; хронического пиелонефрита, поликистоза и рака почек, мочевого пузыря; потери при гемодиализе; миомs матки, эндометриоза, гиперполименореи, рака шейки матки; носовых кровотечений

- врожденный недостаток железа в организме (недоношенность, рождение от многоплодной беременности, тяжелая железодефицитная анемия у матери, патологические кровотечения во время беременности и родов, фетоплацентарная недостаточность)

- алкоголизм (повреждается слизистая желудка и кишечника, затрудняя всасывание железа)

- применение лекарственных средств: нестероидные противовоспалительные средства (диклофенак, ибупрофен, аспирин) уменьшают вязкость крови и могут способствовать возникновению кровотечений, кроме того эти препараты могут провоцировать возникновение язв желудка и двенадцатиперстной кишки; антациды (альмагель, гастал, ренни) уменьшают продукцию соляной кислоты, которая необходима для эффективного всасывания железа; железосвязывающие препараты (десферал), эти препараты связывают и выводят свободное железо и железо в составе ферритина и трансферрина, и при передозировке могут приводить к железодефицитным состояниям

- донорство (при донациях чаще 4х раз в год развивается железодефицитное состояние)

- нарушение синтеза трансферрина. Трансферрин – это транспортный белок железа, который синтезируется в печени

В норме уровень гемоглобина в крови: у женщин – 120-140 г/л, у мужчин – 130-160 г/л

Степени тяжести хронической ЖДА:

- легкая – от 110 до 90 г/л

- средняя – от 90 до 70 г/л

- тяжелая – ниже 70 г/л

Клинические проявления ЖДА

Анемический синдром – происходит из-за снижения уровня эритроцитов и гемоглобина крови, снижая насыщения клеток и тканей кислородом. Признаки анемического синдрома сложно распознаваемые, но помогают заподозрить наличие анемии и в комплексе с данными других обследований поставить диагноз. Это общая слабость, высокая утомляемость и снижение работоспособности, головокружение, шум в ушах и мелькание «мушек» перед глазами, периодическое учащенное сердцебиение, одышка при незначительной физической нагрузке, обморочные состояния. При осмотре выявляются бледность кожного покрова и видимых слизистых, небольшие отеки голеней, стоп, лица (преимущественно области вокруг глаз), тахикардия, различные варианты аритмии, умеренные шумы в сердце, приглушенность сердечных тонов.

Сидеропенический синдром – вызван дефицитом железа в тканях, что вызывает снижение активности многих ферментов (белковые субстанции, регулирующие многие жизненные функции), проявляется многочисленными симптомами:

- изменение вкуса (желание употреблять в пищу необычные продукты: песок, мел, глину, зубной порошок, лед, а также сырой фарш, непропеченное тесто, сухие крупы)

- склонность к употреблению острой, соленой, пряной пищи

- извращение обоняния (привлекают запахи бензина, ацетона, запах лаков, красок, извести)

- снижение мышечной силы и атрофия

- сухость, шелушение кожа; ломкость и выпадение волос; тусклость, поперечная исчерченность, ложкообразная вогнутость ногтей; долго не заживают мелкие травмы, ссадины

- сухость и трещины в углах рта у 10-15% больных

- чувство распирания языка, покраснение и атрофия, частые пародонтозы и кариес

- сухость слизистой пищевода, что вызывает боли при глотании и затруднение при глотании твердой пищи, развитие атрофического гастрита и энтерита

- неотложные позывы к мочеиспусканию, невозможность удержать мочу при кашле, смехе, чихании, эпизоды ночного недержания мочи

- симптом «синих склер» характеризуется голубоватой окраской склер

- длительное повышение температуры тела до субфебрильных цифр (37.0-37.9°С) без видимых причин

- частые ОРВИ

Диагностика ЖДА

- клинический анализ крови: снижение уровня гемоглобина, эритроцитов, уменьшение содержания гемоглобина в одном эритроците, часто увеличение СОЭ

- биохимический анализ крови: снижение уровня сывороточного железа, увеличение общей железосвязывающей способности сыворотки, снижение содержания ферритина в сыворотке крови

Если в организме пациента с помощью анализов выявлен дефицит железа, то следующим этапом станет поиск причин этого дефицита. Для выявления причины железодефицита проводится комплексное обследование, включающее в себя эзофагогастродуоденоскопию, ректороманоскопию, колоноскопию, бронхоскопию, рентгенографию органов грудной клетки, УЗ-исследование органов брюшной полости, малого таза и почек, осмотр гинекологом, урологом, гематологом, анализ кала на скрытую кровь и яйца гельминтов, а также исследование красного костного мозга из грудины или подвздошной кости (стернальная пункция, трепанобиопсия).

Осложнения ЖДА

Осложнения возникают при длительном течении анемии без лечения и снижают качество жизни пациента: снижение иммунитета, учащение сердцебиения, которое ведет к сердечной недостаточности; у беременных – повышается риск преждевременных родов и задержки роста плода; у детей- недостаток железа обуславливает задержку роста и развития; редким и тяжелым осложнением является гипоксическая кома; гипоксия из-за недостатка железа осложняет течение уже имеющихся сердечно-легочных заболеваний (ИБС, бронхиальная астма, хроническая ишемия головного мозга и др.) до развития неотложных состояний, таких как острый или повторный инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт).

Лечение ЖДА

К основным принципам терапии железодефицитной анемии относятся устранение причины, вызвавшей железодефицит, коррекция рациона питания, восполнение железодефицита в организме.

- Диета при железодефицитной анемии представляет собой употребление продуктов, богатых железом. Пациентам показано полноценное питание с обязательным включением в рацион продуктов, содержащих гемовое железо (телятины, говядины, баранины, мяса кролика, печени, языка). Из растительных продуктов богаты железом фасоль, бобы, чечевица, горох, шпинат, цветная капуста, картофель, морковь, свекла, бананы, абрикосы, персики, яблоки, черника, малина, клубника, миндаль и грецкие орехи. Следует помнить, что усилению всасывания железа в ЖКТ способствует аскорбиновая кислота, которая содержится в болгарском перце, капусте, шиповнике, смородине, цитрусовых, щавеле, а ухудшают всасывание железа – оксалаты и полифенолы (кофе, чай, соевый протеин, молоко, шоколад), кальций, пищевые волокна и другие вещества. Однако сколько бы мы ни ели мяса, в кровь из него за сутки попадет всего 2,5 мг железа — именно столько способен усвоить организм. А из железосодержащих комплексов всасывается в 15—20 раз больше — вот почему с помощью одной только диеты проблему анемии не всегда получается решить, в связи с чем назначаются железосодержащие препараты

- Пероральные препараты железа отличаются от других лекарственных средств особыми правилами приема: – железосодержащие препараты короткого действия не употребляют непосредственно перед едой и во время ее. Лекарство принимают спустя 15- 20 минут после приема пищи или в паузе между приемами, пролонгированные лекарственные средства (сорбифер дурулес, тардиферрон-ретард и др.) можно принимать и перед едой, и на ночь (1-2 раза в сутки); – препараты железа не запиваются молоком и напитками на основе молока (кефир, ряженка, простокваша) – они содержат кальций, который будет тормозить всасывание железа – таблетки (за исключением жевательных), драже и капсулы не разжевываются, проглатываются целиком и запиваются большим количеством воды, отваром шиповника или осветленным соком без мякоти Пероральные препараты железа (в таблетках, каплях, сиропе, растворе) являются стартовым лечением при анемии легкой и средней тяжести, при наличии беременности прием согласуется с акушером-гинекологом. Длительность лечения составляет 4–8 недель до нормализации уровня гемоглобина, затем препарат принимают в течение 4–6 недель в половинной дозе. Наиболее часто назначаются: – сорбифер дурулес/фенюльс 100 мг по 1-2 таблетки 1-2 раза в сутки до восстановления уровня гемоглобина (у беременных для профилактики 1 таблетка 1 раз в сутки, для лечения 1 таблетка 2 раза в сутки) – ферретаб комп. 1 капсула в сутки, максимально до 2-3 капсул в сутки в 2 приема, минимальный срок приема 4 недели – мальтофер/актиферрин бывает в трех лекарственных формах (капли, сироп, таблетки), прием по 40-120 капель/10-30 мл сиропа/1-3 таблетки в сутки в 1-2 приема – тардиферрон 80 мг по 1-2 таблетки в сутки, беременным женщинам по 1 таблетке в сутки II-III триместр – тотема (комбинированный препарат железа, меди и марганца) по 2-4 ампулы в сутки, раствор разводят в 1 стакане воды, прием в течение 3-6 месяцев – ферлатум 15 мл 1-2 флакона в день в 2 приема

- Инъекционные препараты железа (венофер, ликфер, космофер, ферринжект) используются исключительно в стационаре (необходимо иметь возможность оказания противошоковой помощи), противопоказаны при беременности и лактации

- Гемотрансфузия (переливание эритроцитсодержащих компонентов крови) производится при тяжелой анемии, по строгим показаниям и в условиях стационара.

Прогноз и профилактика железодефицитной анемии

В большинстве случаев железодефицитная анемия поддается успешной коррекции. Однако при неустраненной причине железодефицит может повторяться или прогрессировать. Железодефицитная анемия у детей раннего и младшего возраста может вызывать задержку психомоторного и интеллектуального развития.

В целях профилактики железодефицитной анемии необходим ежегодный контроль параметров клинического анализа крови, полноценное питание с достаточным содержанием железа, своевременная ликвидация источников кровопотери в организме. Лицам групп риска может быть показан профилактический прием железосодержащих препаратов.

Железодефицитная анемия – чем опасна?

Наиболее распространенной гематологической патологией (до 90% случаев) является анемия – состояние, характеризующееся снижением уровня гемоглобина в крови. Это может быть связано как непосредственно со снижением общего количества эритроцитов (красных кровяных телец), так и с нарушением синтеза гемоглобина, что происходит, как правило, из-за резкого дефицита железа.

Поэтому патология чаще известна как железодефицитная анемия – отклонение, при котором кровь не в состоянии в полном мере обогащаться кислородом в альвеолах легких, и доставлять жизненно важный кислород ко всем органам и тканям для их дыхания и обменных процессов.

Железодефицитная анемия: что это?

Железо – один из наиболее распространенных элементов на планете, входящий в состав многих веществ, продуктов, организмов. Необходимо железо и человеку для поддержания крепкого здоровья и хорошего самочувствия.

Железо участвует в синтезе гемоглобина – белка, который способен захватывать кислород в легких при транспортировке крови от сердца по малому кругу, а впоследствии при перекачке крови по большому кругу кровообращения отдавать его тканям и органам. Недостаток железа обусловливает отклонения в синтезе гемоглобина и продуцировании красных кровяных телец (на поверхности которых сосредоточен гемоглобин), из-за чего происходят грубые нарушения в питании, дыхании и метаболических процессах в организме.

Так, если не обращать внимания на тревожные симптомы, не обращаться к врачу и не проходить курс лечения, казалось бы, «пустяковое» заболевание железодефицитная анемия может превратиться в огромную комплексную проблему с серьезными последствиями:

- Нарушения в иммунитете – снижается активность иммуноглобулинов класса А (IgA), что вызывает подверженность частым инфекционным заболеваниям (кишечным инфекциям, ОРВИ, ОРЗ и др.);

- Снижается качество жизни и работоспособность из-за хронической усталости, упадка сил, снижения умственной активности и концентрации внимания;

- Нарушения в питании и «дыхании» провоцируют развитие целого ряда хронических заболеваний, которые прогрессируют. Среди них синдром миокардиодистрофии (неполноценность функции миокарда из-за его истончения, слабости);

- Тяжелые стадии патологии способны спровоцировать состояние прекомы (выраженная бледность и цианоз кожи, сонливость, одышка, тахикардия, нередко нарушения сознания и галлюцинации) и комы (глубокий обморок с утратой рефлексов);

- Развитие гиповолемического шока, сопряженного с резким падением артериального давления. Провоцируется снижением продуцирования эритроцитов, а также развивающейся неспособностью клеток, удерживать влагу и поддерживать баланс электролитов. В итоге открывается неудержимая рвота, профузная диарея – организм стремительно теряет влагу и соли, в том числе и из крови.

Своевременное распознание и устранение проблемы, в чем поможет консультация гематолога , позволит избежать беды.

Причины железодефицитной анемии

Железодефицитная анемия у детей раннего возраста в легкой (уровень гемоглобина от 90 до 120 г./л.) и средней (Hb 70-90 г./л.) форме присутствует в 50% случаев. 15% женщин и только 2% мужчин репродуктивного возраста по статистике страдают от выраженного дефицита железа в организме. При этом скрытый железодефицит можно диагностировать у каждого третьего жителя планеты.

Борьба с патологией актуальна не только для гематологии, но и для педиатрии, гинекологии, гастроэнтерологии и др. На запрос « железодефицитная анемия причины » можно получить разнообразные ответы.

Основные причины развития анемии:

- Кровопотери с резким уменьшением объема циркулирующей крови и, соответственно, уровня гемоглобина. Возникает вследствие обильных кровотечений, кровоточивости ЖКТ, а также длительных обильных менструаций;

- Нарушение всасываемости железа в органах ЖКТ (в частности, в кишечнике), что провоцируется некоторыми острыми и хроническими заболеваниями ЖКТ;

- Дефицит поступающего в организм железа – недостаточное употребление или полной отсутствие в пище продуктов, богатых легкоусвояемым железом.

Медицина выделяет несколько групп риска по наличию и характеру провоцирующих факторов:

- Женщины – с обильными менструациями, беременные и кормящие (гормональные перестройки, направление «ресурсов» женского организма ребенку);

- Люди с хроническими процессами в ЖКТ (гастриты, язвенная болезнь, целиакия, колиты);

- Опухолевые процессы, затрагивающие пищевод, желудок, кишечник;

- Веганы и вегетарианцы;

- Люди, употребляющие более 750 мл коровьего молока в сутки. Молоко бедно на железо, зато обилие кальция способно блокировать усвояемость железа в организме, поступающего с другими продуктами;

- Люди, подвергаемые постоянным интенсивным физическим нагрузкам.

.jpg)

Железодефицитная анемия: симптомы и лечение

Диагностика сводится к сбору анамнеза, оценке симптомов. При подозрении на диагноз железодефицитная анемия анализ крови , а иногда и кала обязателен. Реже назначает эндоскопическое исследование ЖКТ.

Основные симптомы железодефицитной анемии :

- Слабость, быстрая утомляемость, сонливость, снижение работоспособности, концентрации, памяти;

- Бледность кожи, иногда желтушность или синюшность;

- Сухость кожи, шелушение, проблемы с ногтями и волосами;

- Тахикардия (учащенный пульс);

- Одышка при физических нагрузках;

- Тяга к несъедобному.

Если подтверждена железодефицитная анемия, лечение будет направлено на устранение этиологических факторов, а также восполнение дефицита железа и профилактику.

Легкие и средние формы заболевания корректируются диетой (употребление мяса и субпродуктов, рыбы и морепродуктов, а также капусты, бобовых, салата, брокколи и круп, богатых железом) и приемом железосодержащих препаратов в виде таблеток.

При тяжелых формах и серьезном нарушении всасываемости железа назначаются внутривенные инфузии препаратов железа.

Железодефицитная анемия

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Дефицит железа в организме: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Дефицит железа в организме, или железодефицитная анемия – это патологическое состояние, для которого характерно снижении уровня железа в организме, приводящее к уменьшению концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови. По данным ВОЗ, более 2 миллиардов людей в мире имеют недостаток железа в организме.

Причины появления железодефицитной анемии

Наиболее частой причиной возникновения дефицита железа с последующим развитием анемии является неправильное или несбалансированное питание.

Основную группу риска составляют вегетарианцы, люди, придерживающиеся жестких диет с ограниченным набором продуктов в рационе питания, а также пожилые люди – из-за снижения способности кишечника к усвоению железа. Кроме того, нарушение всасывания железа в желудочно-кишечном тракте может наблюдаться после резекции желудка или тонкого кишечника, в результате атрофии слизистой желудка, снижения секреции соляной кислоты, а также в результате целиакии (врожденного заболевания, связанного с непереносимостью глютена), ожирения. Колонизация желудка Helicobacter pylori приводит к увеличению потери железа и снижает его всасывание. Негативное влияние на процессы пищеварения оказывают гельминты, затрудняя, в том числе, всасывание железа.

Железодефицитная анемия нередко диагностируется у детей, подростков и беременных женщин, поскольку у них ежедневная потребность в железе выше, чем в среднем в популяции.

На втором месте среди причин железодефицитной анемии стоит кровопотеря – как острая, так и хроническая. После тяжелых травм, обильных носовых и маточных кровотечений, кровохарканья развивается дефицит железа в связи с потерей большого количества эритроцитов, содержащих железо, и некоторых белков плазмы крови, которые связывают железо в крови.

К менее очевидным причинам потери железа вследствие кровопотери относятся:

- нарушение правил донорства;

- частые необоснованные заборы крови для обследования;

- обильные менструации;

- кровопотери при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительных заболеваниях кишечника (болезни Крона и неспецифическом язвенном колите);

- кровотечение из расширенных геморроидальных вен.

У детей первого года жизни возможной причиной хронической кровопотери может стать использование для искусственного вскармливания цельного молока (коровьего, козьего и др.) и неадаптированных молочных смесей в виде разведенного молока и кефира.

Доказано, что при длительном применении такого питания у младенцев развиваются диапедезные кровотечения кишечника (повышенная проницаемость мелких сосудов) с потерей железа.

Классификация железодефицитной анемии

Клиническая классификация железодефицитной анемии:

- Постгеморрагическая анемия – развивается на фоне регулярных (возможно и небольших) кровопотерь (носовых кровотечений, кровянистых выделений из мочевого пузыря и т.д.) или как следствие значительной кровопотери.

- Анемия, связанная с патологиями ЖКТ, – развивается после резекции кишечника, гастроэктомии и связана с нарушением функции всасывания железа.

- Анемия у беременных и кормящих женщин – развивается в результате недостаточного поступления железа, необходимого для развития эмбриона.

- Ювенильная анемия – развивается, как правило, у подростков женского пола и связана с гормональной перестройкой организма.

- Вторичные анемии – развиваются на фоне воспалительных, инфекционных и онкологических процессов вследствие большой потери железа при распаде опухолевых тканей или повышения потребности в железе в очагах воспаления.

- Эссенциальная (идиопатическая) анемия – диагностируется в тех случаях, когда точно установить причину нехватки железа не удается.

- Алиментарная анемия – к факторам алиментарного порядка относят вегетарианство, диеты с ограниченным потреблением мяса, снижение абсорбции или транспорта железа.

- анемия легкой степени тяжести, когда уровень гемоглобина составляет от 90 до 120 г/л;

- анемия средней степени тяжести, когда уровень гемоглобина составляет от 70 до 89 г/л;

- тяжелая анемия, когда уровень гемоглобина опускается ниже 70 г/л.

Железодефицитную анемию классифицируют по стадиям протекания:

1-я стадия. Потеря железа больше, чем его поступление, в результате чего его запасы в организме снижаются, а всасывание в кишечнике увеличивается.

2-я стадия. Истощение запасов железа, количество эритроцитов начинает снижаться.

3-я стадия. Развивается легкая степень анемии.

4-я стадия. Развивается выраженная анемия с явным снижением насыщения эритроцитов гемоглобином.

5-я стадия. Тяжелая анемия с циркуляторными нарушениями и тканевой гипоксией.

Симптомы железодефицитной анемии

Железодефицитная анемия является заболеванием крови и проявляется многочисленными симптомами, которые объединены в два основных синдрома: анемический и сидеропенический.

Анемический синдром характеризуется падением уровня гемоглобина и проявляется общей слабостью, повышенной утомляемостью, головокружением, повышенной чувствительностью к холоду, шумом в ушах. При тяжелой анемии появляется одышка, чувство нехватки воздуха, учащенное сердцебиения, мелькание «мушек» перед глазами. В редких случаях возможны обморочные состояния и нарушение сознания.

При длительном течении и медленном развитии железодефицитной анемии возможна компенсация и отсутствие субъективных неприятных симптомов.

Внешне человек, страдающий железодефицитной анемией, бледен, губы и слизистые полости рта бледно-розовые, артериальное давление может быть снижено, при исследовании пульса наблюдается его учащение.

Сидеропенический синдром заключается в дефиците железа во многих тканях организма. Это проявляется сухостью кожных покровов, шелушением кожи и трещинами в уголках рта (заедами, или ангулярным стоматитом). Иногда возникают жалобы на сухость во рту, боль или жжение языка. Ногти теряют прочность и начинают слоиться. Ногтевая пластина принимает вогнутый, ложкообразный внешний вид (койлонихия).

Волосы становятся ломкими, усиленно выпадают. Очень характерным признаком является изменение вкусовых предпочтений и извращенное обоняние. Люди с железодефицитной анемией неожиданно начинают употреблять в пищу необычные или непригодные для еды вещества и предметы (самый яркий пример – поедание мела или земли), им нравятся запахи краски, бензина, ацетона. В тяжелых случаях развивается мышечная слабость вплоть до недержания мочи и нарушения функции глотания.

Для детей железодефицитная анемия опасна замедлением психомоторного развития.

Младенцы часто срыгивают пищу, у детей постарше наблюдается необъяснимая рвота, расстройства стула, плохая прибавка веса.

Диагностика железодефицитной анемии

Для диагностики железодефицитной анемии могут быть назначены следующие лабораторные и инструментальные обследования:

-

клинический анализ крови (определение уровня гемоглобина, количества эритроцитов, их размера, насыщения гемоглобином, формы, уровня гематокрита, скорости оседания эритроцитов, количества тромбоцитов и подсчет лейкоцитарной формулы);

Одно из основных лабораторных исследований для количественной и качественной оценки всех классов форменных элементов крови. Включает цитологическое исследование мазка крови для подсчета процентного содержания разновидностей лейкоцитов и определение скорости оседания эритроцитов.

Исследование СРБ в сыворотке крови применяют в целях выявления воспаления и контроля лечения воспалительных заболеваний.

Определение уровня АЛТ в сыворотке крови применяют преимущественно в диагностике и контроле течения болезней печени, а также в комплексных биохимических исследованиях.

Определение уровня АСТ в сыворотке крови используют преимущественно в диагностике и контроле течения болезней печени, а также в комплексных биохимических исследованиях.

Определение концентрации железа в сыворотке крови в комплексе с другими тестами (см. белки, участвующие в обмене железа) используют в диагностике железодефицитных анемий и контроле применения препаратов железа.

Ферритин – белковый комплекс, выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа. Тест используют в дифференциальной диагностике анемий, оценке состояний, связанных с дефицитом или перегрузкой железом.

Трансферрин – железосвязывающий гликопротеин плазмы крови, основной переносчик железа в организме.

Исследование слизистой оболочки верхнего отдела желудочно-кишечного тракта с возможностью выполнения биопсии или эндоскопического удаления небольших патологических образований.

Эндоскопическое исследование толстого кишечника для поиска участков патологии, проведения биопсии и удаления небольших полипов и опухолей.

Лечебно-диагностический метод исследования толстого кишечника, во время которого при необходимости может быть проведено малое хирургическое вмешательство (биопсия, удаление полипа до 1 мм).

Сканирование внутренних органов брюшной полости для оценки его функционального состояния и наличия патологии.

Исследование функциональных возможностей сердца – быстро, безболезненно и информативно.

При появлении слабости, сонливости, повышенной чувствительности к низким температурам и других симптомах, характерных для недостатка железа в организме, необходимо обратиться к врачу-педиатру или к терапевту .

Врач составит индивидуальный план диагностики и лечения, а также при необходимости назначит консультации узких специалистов.

Лечение железодефицитной анемии

Лечение железодефицитной анемии назначается врачом после обследования и включает сбалансированную диету и терапию заболевания или состояния, которое привело к развитию дефицита железа, а также восполнение запасов железа в организме.

Препараты двухвалентного и трехвалентного железа назначаются курсом не менее 1,5-2 месяцев, затем, если удалось нормализовать уровень гемоглобина, их дозировку уменьшают в два раза, но продолжают принимать еще минимум 4-6 недель.

При тяжелых состояниях прибегают к гемотрансфузионной терапии.

Осложнения железодефицитной анемии

Легкая степень железодефицитной анемии обычно не вызывает серьезных осложнений, однако длительный дефицит железа может негативно влиять на умственное и физическое развитие ребенка.

Тяжелые степени железодефицитной анемии способны привести к нарушениям работы сердца: аритмиям, снижению сократительной способности сердца и даже к инфаркту миокарда и сердечной недостаточности.

Для беременных железодефицитная анемия опасна изменением тонуса мускулатуры матки, а также задержкой развития плода.

Профилактика железодефицитной анемии

Профилактика железодефицитной анемии заключается в решении основной проблемы развития дефицита железа – недостаточного поступления железа в организм. Важно придерживаться адекватного и сбалансированного питания. Ежедневная потребность взрослого человека в железе составляет около 1–2 мг, ребенка от 0,5 до 1,2 мг в сутки. Полноценное питание при отсутствии заболеваний способно восполнять естественные потери железа, причем важно не количество железа в продукте, а его доступность для всасывания в кишечнике.

Лучше всего всасывается гемовое железо, или иначе – железо животного происхождения. Основными источниками гемового железа являются говядина, баранина, печень, в меньшей степени – рыба и творог.

Железо, содержащееся в продуктах растительного происхождения, имеет сниженную биодоступность (хуже усваивается организмом) и поэтому может рассматриваться лишь как дополнение к мясным продуктам.

Усиливает всасывание железа витамин С, поэтому рекомендуется одновременно употреблять продукты, содержащие железо и витамин С: например, можно приготовить блюдо, в котором будет присутствовать и говядина, и красный болгарский перец. Всасывание железа ухудшается при употреблении большого количества чая, кофе и некоторых лекарственных препаратов, например, антацидов.

Для профилактики дефицита железа у детей разработаны рекомендации по дополнительному введению железа с 4-месячного возраста и до введения прикорма – каш, обогащенных железом. На искусственном вскармливании все дети до 12 месяцев должны получать адаптированные молочные смеси, обогащенные железом.

В рамках профилактики важно вовремя проходить обследование и лечить заболевания, приводящие к хронической кровопотере.

- И.Н. Бокарев, Л.В. Попова. Внутренние болезни. Дифференциальная диагностика и лечение: Учебник. – М.: Издательство «Медицинское информационное агентство», 2015. – 776 с.

- Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови. Пер. с англ. − М. – СПб.: «Издательство БИНОМ» – «Невский Диалект», 2000. – 448 с.

- Клинические рекомендации. Детская гематология / под ред. А.Г. Румянцева, А.А. Масчана, Е.В. Жуковской. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 265 с. двухвалентного и трехвалентного

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.