Шевяков М.А. Кандидоз пищевода: диагностика и современный выбор лечения // Журнал “Лечащий Врач”. – 2008. – № 9.

Оппортунистические инфекции, включая микозы органов пищеварения, представляют собой актуальную проблему современной гастроэнтерологии. Диагностика и лечение кандидоза пищевода в ряде случаев сопряжены с определенными трудностями.

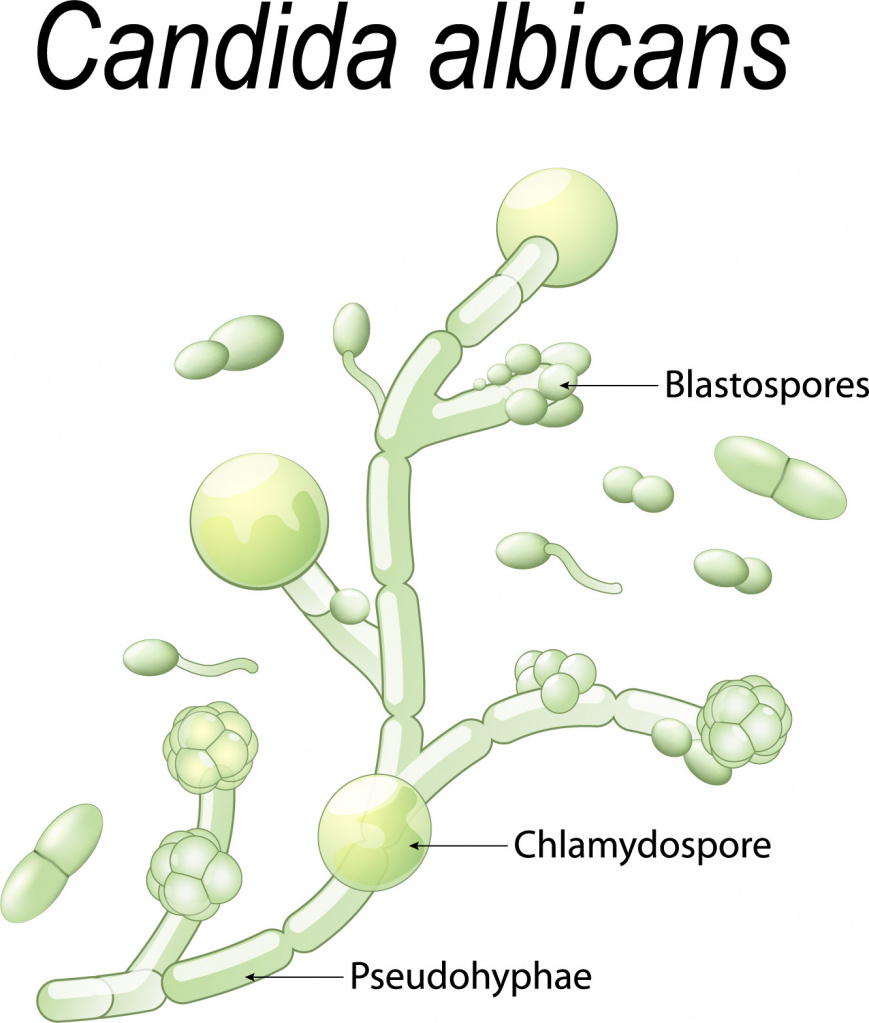

Дрожжеподобные грибы рода Candida — одноклеточные микроорганизмы размерами 6–10 мкм. Эти дрожжи диморфны: в различных условиях они образуют бластоспоры (клетки-почки) и псевдомицелий (нити удлиненных клеток). Эта морфологическая особенность имеет, как будет показано ниже, важное клиническое значение.

Дрожжи рода Candida широко распространены в окружающей среде. Жизнеспособные клетки Candida spp. могут быть обнаружены в почве, питьевой воде, пищевых продуктах, на коже и слизистых оболочках человека и животных. Таким образом, контакт «открытых систем» индивида (кожи и слизистых оболочек) с этими грибами можно охарактеризовать как ординарный факт.

Исход контакта с дрожжеподобными грибами рода Candida обусловлен состоянием системы антифунгальной резистентности индивида. В большинстве случаев такой контакт формирует транзиторное кандидоносительство, когда структуры и механизмы антифунгальной резистентности обеспечивают деконтаминацию макроорганизма. В то же время у лиц с нарушениями в системе антифунгальной резистентности контакт может сформировать как персистирующее носительство, так и кандидоз. Таким образом, кандидоз пищеварительного тракта имеет типичные черты оппортунистический инфекции.

Заболевание кандидозом пищевода предопределено наличием факторов патогенности Candida spp. В частности, клетки гриба могут прикрепляться к эпителиоцитам (адгезия), а затем через трансформацию в нитевидную форму (псевдомицелий) внедряться в слизистую оболочку и даже «закрытые» системы (инвазия) и вызывать некроз тканей макроорганизма за счет секреции аспартилпротеиназ и фосфолипаз [1]. Перечисленным факторам патогенности естественным образом противостоят многочисленные факторы антифунгальной резистентности. В частности, большое значение имеет целостность слизистой оболочки пищеварительного тракта и мукополисахариды слизи. Защитная роль отводится антагонизму дрожжеподобных грибов и облигатных бактерий пищеварительного тракта, активности пищеварительных ферментов и фунгистатического действия неспецифических гуморальных факторов, таких как лизоцим, комплемент, секреторный IgA, трансферрин, лактоферрин и др.

Однако решающее значение в системе антифунгальной резистентности имеет функция клеток фагоцитарного ряда — полиморфноядерных лейкоцитов, в первую очередь, и, в меньшей степени, мононуклеарных фагоцитов и естественных киллеров. Специфический антифунгальный гуморальный ответ реализуется за счет синтеза В-клетками специфических противокандидозных антител классов IgA, IgM, IgG и в определенной степени IgE. Наконец, сложная кооперация дендритных клеток, Т-хелперов 1 и 2 типа, а также Т-регуляторных клеток обеспечивает адекватный специфический клеточный иммунный ответ.

Дефекты в описанной выше системе антифунгальной резистентности являются факторами, способствующими возникновению кандидоза, или так называемыми факторами риска. Группы риска по развитию кандидоза пищеварительного тракта представлены ниже.

1. Физиологические иммунодефициты (ранний детский период, старческий возраст, беременность).

2. Генетически детерминированные (первичные) иммунодефициты.

3. СПИД.

4. Онкологические заболевания, особенно на фоне лучевой и химиотерапии.

5. Аллергические и аутоиммунные болезни, особенно на фоне лечения глюкокортикостероидами.

6. Заболевания эндокринной системы, в первую очередь сахарный диабет, аутоиммунный полиэндокринный синдром, гипотиреоз, ожирение и др.

7. Дисбиоз слизистых оболочек на фоне антибиотикотерапии.

8. Хронические «истощающие» заболевания.

9. Нарушения нутритивного статуса.

10. Трансплантация органов и тканей.

В указанных группах кандидоз выявляют чаще обычного. Отметим, что иногда причину нарушения антифунгальной резистентности определить не удается.

Патогенез кандидоза пищеварительного тракта характеризуется последовательным прохождением грибами следующих этапов — адгезии, инвазии, кандидемии и висцеральных поражений. На первом этапе дрожжи адгезируются к эпителиоцитам какого-либо участка слизистой оболочки. В дальнейшем дефекты в системе резистентности позволяют дрожжам через трансформацию в псевдомицелий внедряться (инвазироваться) в слизистую оболочку и подлежащие ткани. Цитопения — решающий фактор, который позволяет инвазирующим грибам достигать стенки сосудов, разрушать ее и циркулировать в сосудистом русле. Такой этап называют кандидемией. В отсутствие адекватной терапии кандидемия приводит к образованию очагов инвазивного кандидоза в висцеральных органах, например, печени, легких, центральной нервной системе и др.

Парадоксально, но внедрение грибов рода Candida чаще наблюдается в участках, представленных многослойным эпителием (полость рта, пищевод) и значительно реже в однослойный эпителий (желудок, кишечник).

На практике клиницисту приходится сталкиваться преимущественно с кандидоносительством, частота которого у здоровых лиц достигает в полости рта 25%, а в кишечнике — до 65–80%.

Объем обследования при кандидозе органов пищеварения включает изучение анамнеза и клинической картины, оценку рутинных клинических тестов, эндоскопические исследования, микологические (культуральные, морфологические и серологические) и иммунологические тесты.

Кандидоз пищевода встречается у больных общего профиля в 1–2% случаев, у больных сахарным диабетом 1 типа — в 5–10% случаев, у больных СПИДом — в 15–30% случаев. В то же время, по сообщению Yoo S.S. и соавт., при эндоскопическом исследовании 6683 практически здоровых лиц у 0,25% выявлен кандидоз пищевода. Среди местных факторов риска называют ожог, ахалазию, дивертикулез, полипоз пищевода. Характерными жалобами являются дисфагия, одинофагия, ретростернальный дискомфорт, однако встречается и латентное течение. Симптомы кандидоза пищевода могут нарушить акт глотания, что в свою очередь приводит к нарушению питания и значительному снижению качества жизни.

Показаниями для эндоскопического исследования с целью исключения кандидоза пищевода является: группа риска, клинические признаки эзофагита и верифицированный кандидоз других локализаций (например, орофарингеальный, кандидоз урогенитальной системы, диссеминированный кандидоз).

Эндоскопические признаки кандидоза пищевода — гиперемия и контактная ранимость слизистой оболочки, а также фибринозные налеты различной локализации, конфигурации и размеров. Среди всего разнообразия визуальных признаков кандидоза пищевода можно выделить три группы типичных изменений:

1. Катаральный эзофагит. Наблюдают диффузную гиперемию различной степени (от слабовыраженной до яркой) и умеренный отек слизистой оболочки. Характерным эндоскопическим признаком является контактная кровоточивость слизистой оболочки, иногда — с образованием нежного, белесоватого («паутинообразного») налета на слизистой оболочке. Эрозивных изменений не отмечают.

2. Фибринозный (псевдомембранозный) эзофагит. Наблюдают бело-серые или бело-желтые рыхлые налеты в виде округлых бляшек диаметром от 1 до 5 мм, выступающие над ярко гиперемированной и отечной слизистой оболочкой. Контактная ранимость и гиперемия слизистой оболочки заметно выражены.

3. Фибринозно-эрозивный эзофагит. Характерно наличие грязно-серых «бахромчатых» налетов в виде «лент», расположенных на гребне продольных складок пищевода. При инструментальном отделении таких налетов обнажается эрозированная слизистая оболочка. Эрозии могут быть округлой или линейной формы, размерами чаще от 0,1 до 0,4 см в диаметре. Слизистая оболочка пищевода крайне ранима, отечна и гиперемирована. Выраженные изменения слизистой оболочки иногда препятствуют полноценному эндоскопическому осмотру пищевода (кровотечение, боль и беспокойство пациента, стеноз пищевода, вызванный отеком) [2].

Напомним, что схожие эндоскопические изменения могут наблюдаться при рефлюкс-эзофагите, пищеводе Барретта, герпес-эзофагите, плоских лейкоплакиях, красном плоском лишае, ожоге или опухоли пищевода. Поэтому диагностика кандидоза пищевода основана на эндоскопическом исследовании и лабораторном изучении биопсийных материалов из пораженных участков. Необходимо учитывать, что при однократной биопсии чувствительность лабораторных методов недостаточна.

«Стандарт» диагностики кандидоза слизистых оболочек — обнаружение псевдомицелия Candida spp. при морфологическом исследовании.

С целью обнаружения псевдомицелия используют морфологические микологические методы: цитологический — с окраской мазков по Романовскому–Гимза, и гистологический — с окраской биоптатов ШИК-реакцией. Таким образом, учет диморфности Candida spp. является ключом к дифференциальному диагнозу между кандидозом и кандидоносительством. В современных условиях клиницист должен требовать от морфолога точного описания морфологических структур гриба, ведь обнаружение отдельных дрожжевых клеток, как правило, свидетельствует о кандидоносительстве, а обнаружение псевдомицелия позволяет подтвердить диагноз кандидоза.

К недостатку морфологических методов можно отнести их ограниченную чувствительность при эндоскопической биопсии. Известно, что биопсионные щипцы позволяют получить для изучения миниатюрный фрагмент ткани, и вероятность обнаружения информативного признака при однократной биопсии недостаточна.

Культуральный микологический метод основан на посеве биоматериалов слизистых оболочек на среду Сабуро. Преимущество данного метода — в возможности видовой идентификации грибов рода Candida и тестирования культуры на чувствительность к антимикотикам. Актуальность таких исследований обусловлена тем, что различные виды Candida, в частности C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. glabrata и др. имеют различную чувствительность к современным антимикотическим препаратам. Недостаток культурального метода — в невозможности дифференцировать кандидоносительство и кандидоз при исследовании материалов «открытых систем», поскольку слизистые оболочки и в норме могут быть контаминированы колониеобразующими единицами Candida spp.

Культуральное исследование биоматериалов слизистых оболочек с определением вида возбудителя становится строго необходимым при рецидивирующем течении кандидоза или резистентности к стандартной антимикотической терапии.

Чувствительность и специфичность серологических тестов диагностики кандидоза пищевода (иммуноферментный анализ с антигеном Candida, уровень специфического IgE, тест латекс-агглютинации Platelia) пока не достигли требуемой точности и в практике применяются редко.

Кандидоз пищевода, даже протекающий субклинически, опасен своими осложнениями — стриктурой, кровотечением, перфорацией и диссеминацией микотического поражения.

Рентгенографический метод при кандидозе органов пищеварения малоинформативен, так как не уточняет этиологии процесса, но при развитии осложнений (например, стриктура, язва, перфорация) приобретает решающее значение.

Развитие стриктуры пищевода отмечают у 8–9% пациентов с кандидозным эзофагитом. Чаще они локализованы в верхней или средней трети грудного отдела пищевода и вызывают перманентную дисфагию. Другим частым осложнением кандидоза верхних отделов органов пищеварения является кровотечение, вызванное контактной ранимостью слизистой оболочки. Такое хроническое малоинтенсивное кровотечение приводит к анемии, а у пациентов с цитопенией кровотечение может развиваться стремительно (нередко наблюдается рвота алой кровью и псевдомембранозными массами) и приводить к серьезной потери крови. Клиническая картина перфорации пищевода характеризуется, кроме интенсивного болевого синдрома, развитием пневмомедиастинума и подкожной эмфиземы в области шеи.

В план ведения пациентов с кандидозом пищевода необходимо включить диагностику и коррекцию фоновых заболеваний, других очагов кандидозной инфекции, рациональную антифунгальную терапию и иммунокоррекцию. В клинике НИИ медицинской микологии СПбМАПО у пациента с кандидозом пищевода проводится уточнение фармакологического анамнеза, клинический анализ крови, анализ крови «Комбибест ВИЧ-1, 2 Аг/Ат», анализ крови на гликозилированный гемоглобин. Также необходимо исключение наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей и в связи с этим — рентгенография легких, фиброколоноскопия, дополнительно для мужчин — УЗИ предстательной железы, дополнительно для женщин — УЗИ молочных желез и малого таза с консультацией гинеколога.

Лечение кандидоза пищевода основано на применении антифунгальных препаратов. Общий принцип действия всех антифунгальных средств — угнетение биосинтеза эргостерина клеточной стенки дрожжей. Антифунгальные средства, используемые для лечения кандидоза в целом, можно разделить на три группы. Первая группа — полиеновые антимикотики, практически нерезорбируемые при приеме per os. К ним относят амфотерицин В, нистатин и натамицин. Вторая группа — азольные антимикотики, относительно хорошо резорбируемые при приеме per os. К ним относятся: кетоконазол, флуконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол. Третья группа — эхинокандины: каспофунгин, анидулафунгин, микафунгин.

Цель лечения кандидоза слизистых оболочек верхних отделов пищеварительного тракта — устранение симптомов и клинико-лабораторных признаков заболевания, а также предотвращение рецидивов.

Нужно подчеркнуть, что при кандидозе пищевода местная терапия неэффективна. У больных с выраженной одинодисфагией, которые не способны глотать, должна использоваться парентеральная терапия.

Препаратом выбора для лечения кандидоза пищевода является флуконазол 100–200 мг/сут, назначаемый перорально или внутривенно в течение 2–4 нед. Подчеркнем, что как средство лечения кандидоза пищевода флуконазол превосходит по эффективности и кетоконазол, и итраконазол в капсулах из-за непостоянной абсорбции последних.

Лишь в случаях непереносимости флуконазола или резистентности возбудителя (чаще это C. krusei, C. glabrata, C. pseudotropicalis) показаны препараты второй линии (также в течение 2–4 недель ). Препаратами второй линии при кандидозе пищевода являются:

1. итраконазол в растворе для перорального применения 200–400 мг/сут;

2. кетоконазол 200–400 мг/сут;

3. амфотерицин В 0,3–0,7 мг/кг/сут;

4. каспофунгин внутривенно 70 мг/сут в первый день, а затем 50 мг/сут внутривенно в одно введение;

5. вориконазол внутривенно 6 мг/кг/сут каждые 12 часов в первый день, а затем 4 мг/кг/сут каждые 12 часов;

6. позаконазол по 400 мг (10 мл суспензии) 2 раза в день внутрь во время еды.

Необходимо добавить, что применение нерезорбируемых антимикотиков (нистатин, натамицин) неэффективно.

Несмотря на высокую эффективность флуконазола у пациентов с сохраняющимся иммунодефицитным состоянием высока вероятность рецидивов кандидоза пищевода. Необходимо помнить, что безрецидивного течения кандидоза можно достичь только у больных с полной коррекцией фонового состояния. Так, например, при СПИДе рецидивы кандидоза прекращаются только при успешной антиретровирусной терапии, обеспечивающей снижение вирусной нагрузки и увеличение числа CD4-лимфоцитов.

Для предотвращении рецидивов может быть эффективна длительная поддерживающая терапия флуконазолом (100 мг/день) или назначение дозы флуконазола 200 мг еженедельно.

1. Елинов Н.П. Химическая микробиология. М.: Высшая школа, 1989. С.349–365.

2. Шевяков М.А. Кандидоз слизистых оболочек пищеварительного тракта (лекция) // Проблемы медицинской микологии. 2000. Т.2, №2. С. 6–10.

3. Yoo S.S., Lee W.H., Ha J., Choi S., Kim H.J., Kim T.H., Lee O.J. Prevalence of esophageal disorders in the?subjects examined for health screening // Korean J. Gastroenterol. 2007, Nov. 50 (5): 306–312.

4. Климко Н.Н. и др. Проект рекомендаций по лечению кандидоза // Проблемы медицинской микологии. 2001. Том 3, №3. С.12–25.

5. Шевяков М.А., Климко Н.Н., Антонов В.Б., Иншаков Л.Н., Колб З.К. Диагностика кандидоза пищевода // Проблемы медицинской микологии. 1999. Т.1, №4. С. 14–18.

6. Шевяков М.А., Антонов В.Б., Загорская Е.А. Стриктуры пищевода кандидозной этиологии // Вестник хирургии им. И.И.Грекова. 1991, № 3. С.39–41.

7. Pappas P.G., Rex J.H., Sobel J.D., Filler S.G., Dismukes W.E., Walsh T.J., Edwards J.E. Practical guyde of candidiasis treatment // Clinical Infection Diseases. 2004. Vol. 38. P. 161–189.

8. Gilbert D.N., Moellering R.C., Sande M.A. The Sandford Guide to antimicrobial therapy, Thirty-first edition, 2001. P 71.

9. Kalogeropoulos N.K., Whitehead R. Campylobacter-like organisms and Candida in peptic ulcers and similar lesions of the?upper gastrointestinal tract: astudy of 247 cases // J. Clin. Pathol. 1988. Vol. 41. №10. P. 1093–1098.

10. Шевяков М.А., Колб З.К., Борзова Ю.В. Рецидивирующий кандидоз пищевода у ВИЧ-неинфицированных больных. (Тезисы докладов 7-х Кашкинских чтений) // Проблемы медицинской микологии. 2004, Т.6. №2, С.131.

11. Laine L. Thenatural history of esophageal candidiasis after successful treatment in patients with AIDS // Gastroenterology. 1994, Vol.107, №3. P.744–746.

12. Parente F. et al. Prevention of symptomatic recurrences of esophageal candidiasis in AIDS patient after the first episode: a prospective open study // American Journal of Gastroenterology. 1994. Vol. 89. №3. P.416–420.

Кандидозный эзофагит: симптомы и причины возникновения заболевания

Прежде чем начать разбираться в симптоматике заболевания, давайте узнаем, что это такое и как оно появляется. Эзофагит представляет собой целую группу заболеваний, которые по своему природному возникновению совершенно отличаются друг от друга. Но есть то, что связывает их всех – воспаление слизистой оболочки пищевода.

Кандидоз является одним из заболеваний, поражает он пищевод, характеризуется грибом Кандида. Очень интересным фактом является то, что кандидозный эзофагит распространился с началом широкого применения антибиотиков.

А на сегодняшний день многие заболевания дыхательных путей лечатся только антибиотиками, но это заболевания может возникать по разным другим причинам. Итак, общее представление об кандидозном эзофагите мы получили, определимся с симптомами патологии.

Причины возникновения заболевания

Грибок рода Кандида как причина кандидозного эзофагита

Как мы уже говорили, причины возникновения данного заболевания могут быть самые различные. Грибок кандидозного эзофагита может функционировать практически на всех тканях человеческого организма. Одной из самых распространенных причин является нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта организма, точнее, его тканевой составляющей.

В большинстве случаев это происходит после длительного лечения антибиотиками, которые убивают практически все бактерии, тем самым создавая благоприятные условия для развития кандидоза на слизистой оболочке пищевода.

Также есть большая вероятность развития кандидозного эзофагите у тех, кто страдает алкогольной зависимостью или просто очень часто принимает алкоголь. Под риск этого заболевания попадают и те, кто часто принимает гормональные средства, а в частности, противозачаточные.

Как видите, в большинстве случаев кандидозный эзофагит возникает вследствие приема определенных лекарств (антибиотики, противозачаточные). Это не значит, что нужно отказаться от приема этих препаратов, просто быть осторожными и не увлекаться ими. Если есть возможность заменить антибиотики на другое средство, то лучше сделайте это.

Если вы можете обойтись без противозачаточных таблеток и выбрать другую защиту, то также сделайте это. В любом случае это далеко не весь перечень причин возникновения этого заболевания, так как они могут быть самыми разнообразными и зачастую эту болезнь даже не предугадаешь.

Симптомы заболевания

Чувство, что что-то застряло при кандидозном эзофагите

Во время кандидозного эзофагита у больного постоянно возникает ощущение, что застряла пища или же она трудно проходит в пищеводе. Иногда это может происходить и с болезненными ощущениями. Пациенты с данным заболеванием могут жаловаться на возникновение таких симптомов как рвота, постоянная тошнота и изжога.

Сразу сделать точный диагноз врачи не могут, так как симптоматика очень схожа с стенозом или опухоли. Во время такой процедуры, как эзофагоскопия можно увидеть, что на слизистой оболочке появилась белая пленка с налетом, который зачастую желтого или серого цвета.

Если отделить эти пленки, то на поверхности слизистой оболочки останутся эрозии, а если болезнь уже на более тяжелых стадиях, то может возникнуть кровотечение. Врач должен взять эту пленку и исследовать под микроскопом, чтобы получить подробное состояние данного заболевания у пациента.

Давайте более подробно симптоматику, чтобы каждый мог вовремя обнаружить эту болезнь и записаться на прием к врачу. На самом деле, причин возникновения данного заболевания очень много. Это потому что наш организм является благоприятной средой для появления и развития грибка. Одной из самых главных и распространенных причин является нарушение выработки микроорганизмов, обитающих в пищеварительном тракте.

К подобному нарушению микрофлоры могут привести антибиотики, которые не только борются с болезнью, но и убивают большое количество полезных бактерий. Также есть большая предрасположенность к кандидозному эзофагиту у тех, кто чрезмерно потребляет алкоголь и курит на протяжении долгого срока, постоянно нервничают. Иногда данное заболевание вызывают и некоторые противозачаточные средства. Основные симптомы кандидозного эзофагита:

- У больного повышенная температура, причиной которой не является простуда, грипп или другое заболевание подобного характера.

- Ощущение боли при сглатывание пищи или слюны. Также может наблюдаться слабая боль в полости рта.

- Пациент жалуется на постоянную изжогу, тошноту, которая то появляется, то уходит и рвота.

- Иногда пациентам кажется, что у них во рту присутствует какой-то предмет, инородное тело.

Если у вас беспокоит один из вышеперечисленных симптомов, обратитесь сразу же к врачу, чтобы предотвратить развитие болезни на ранних стадиях.

Лечение кандидозного эзофагита

Кандиды под микроскопом

В настоящий момент существует множество методов лечения разнообразных болезней. Данное заболевание характеризуется некими сложностями в лечении. Иногда процесс выздоровления может происходить длительный срок, так как не все методы являются эффективны для одного человека.

Также иногда бывает, что определенные медикаменты или процедуры могут привести к ряду серьезных побочных эффектов. Поэтому врачи с большой осторожностью подходят к лечению Кандидозного эзофагита. Обычно пациент лежит в больнице под наблюдением врача. Ему выписывают ряд медицинских препаратов, назначают специальную диету, а в тяжелых случаях голодовку в течении нескольких дней.

Питание также может происходить через зонд, но это также в уже в осложненных случаях. Диета подразумевает под собой исключение всех продуктов питания, которые могут повредить слизистую оболочку кишечного тракта. К таким относят алкоголь, жирная пища, сладкое, кофе, все острое и горячее. Кроме того, любителям сигарет следует отказаться от вредной привычки на время лечения. Для более эффективного лечения посидите на водичке пару дней или же употребляйте только фрукты и овощи.

Если болезнь находиться на более серьезной стадии, то назначают специальные препараты, которые обладают свойством обволакивания. Если у больного присутствует выраженная интоксикация, то применяют инфузионную терапию, для того чтобы убрать инфекцию применяются антибиотики в комплексном лечении. Если есть наличие каких-либо новообразований, в список необходимых медикаментов входят также обезболивающие средства.

Если медикаментозное лечение не приносит результатов, или же болезнь проходит очень тяжело, то уже без хирургического вмешательства не обойтись.

Кроме того, во время лечения кандидозного эзофагите недостаточно только постоянного приема лекарств и передерживания диеты, нужно также соблюдать ряд правил:

- После того, как вы покушали следите за тем, чтоб вы не наклонялись вперед в течение пару часов. Для того, чтобы пища лучше усваивалась лучше всего избежать лежачего положения тела также в течение пару часиков.

- Кровать, на которой вы спите, должна быть приподнята. Проследите за тем, чтобы голова была выше тела как минимум на 20 см.

- Одежда должна быть легкой, не сковывать ваши движения, откажитесь на время от поясов и других подстежек.

Самым главным в данной ситуации является визит к врачу. Даже если вы обнаружили один из симптомов, описанных выше, не нужно заниматься самолечением, а немедленно идти к врачу. Если вы заметили, то лечение не проходит без вмешательства медикаментозных средств, назначить которые может только профессионал.

Ни в коем случае не балуйтесь самолечением, а уж тем более народной медициной и идите на прием к доктору. Чтобы не усугубить ситуацию болезнь нужно своевременно выявить и проходить правильное лечение.

Кандидозный эзофагит у детей и беременных

Кандидозный эзофагит чаще встречается у женщин

Наверное, все уже знают, что детки склонны все тянуть в рот, особенно это выражено у малышей до 5-7 лет. Поэтому кандидозный эзофагит в таком возрасте может возникнуть вследствие попадания в организм какого-то предмета, которые содержит в себе вредные вещества. Также ребенок просто на просто может плохо проглатывать пищу.

Груднички могут страдать этой болезнью из-за того, что они принимают горячую смесь с бутылочки, чего делать совершенно нельзя. Если ваш ребенок раннее страдал от какой-то детской инфекции, то риск возникновения кандидозного эзофагите возрастает вдвое.

Лечение у ребенка проходит путем диеты, а для того, чтобы малыш не страдал от болей, назначают обезболивающие препараты, доза которых соответствует возрасту вашего ребенка. У беременных повышенное внутрибрюшинное давление, что влечет за собой частые отрыжки и изжогу. Кислота, которая поступает из-за непереваренной пищи, раздражает оболочку кишечного тракта, тем самым вызывая кандидозный эзофагит.

Беременным советует сидеть на диете, которая подразумевает исключение жареной и тяжелой пищи, сладкого и газированных напитков. Лечение заболевания проходит индивидуально для каждой беременной под строгим наблюдением врача.

Комплексный подход к терапии больных с кандидозом органов пищеварительного тракта

Для цитирования: Бурова С.А. Комплексный подход к терапии больных с кандидозом органов пищеварительного тракта. РМЖ. 2015;13:760.

Грибковые инфекции кожи и внутренних органов в настоящее время привлекают все большее внимание врачей различного профиля. Из потенциальных «болезней будущего» микозы превратились в актуальные «болезни настоящего». Пищеварительная система человека в значительной степени подвержена грибковым заболеваниям, особенно у пациентов из групп риска.

Грибы Candida – условно-патогенные микроорганизмы, заселяют пищеварительный тракт в норме, участвуют в процессе брожения, переваривания пищи и др. Этот феномен, называемый колонизацией, клинически протекает бессимптомно. Исследование взрослых здоровых добровольцев показало, что Candida albicans присутствует у них в орофарингеальной зоне в 20–30%, в тонком кишечнике – в 50–54%, в толстом кишечнике – в 55–70%, в фекалиях – в 65–70% случаев.

Итак, при физиологическом благополучии между макро- и микроорганизмами существует определенное равновесие, в котором играют роль, с одной стороны, факторы устойчивости организма к микроскопическим грибам, с другой – факторы патогенности грибов. Устойчивость организма зависит от принадлежности к группам риска и компетентности его иммунной системы. Для защиты важен также макрофагальный и нейтрофильный фагоцитоз, препятствующий диссеминации грибковой, особенно кандидозной инфекции.

По мнению большинства исследователей, бессимптомное пребывание грибов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) может прекратиться, когда они приобретают патогенные свойства, а у пациента обнаруживается несостоятельность иммунной системы.

Наиболее частыми микозами пищеварительного тракта являются кандидоз пищевода и кандидоз кишечника, которые встречаются как у иммунокомпетентных, так и (гораздо чаще) у иммуносупрессированных лиц. Первичные микозы желудка, в т. ч. и кандидоз, диагностируют редко, что связано с физиологической кислотной средой желудка, где грибковые клетки погибают.

Факторами риска развития кандидоза пищевода и кишечника являются:

1. Заболевания ЖКТ:

- заболевания слизистых оболочек полости рта;

- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

- обсемененность желудка Helicobacter pylori;

- атрофический гастрит, гипоацидность желудка, ахалазия, бульбит;

- эрозивно-язвенные заболевания пищевода и кишечника;

- микст-инфекция кишки, дисбиоз;

- дивертикулез, полипоз;

- энтероколит, болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника и др.

2. Другие заболевания:

- онкологические;

- гематологические;

- эндокринологические;

- аллергические;

- СПИД и ВИЧ-инфицированность.

3. Травмирование слизистой оболочки ЖКТ:

- пищеводно-желудочным зондом;

- ожоги пищевода;

- оперативные вмешательства.

4. Прием лекарственных препаратов:

- антибиотиков;

- цитостатиков;

- гормонов и других химиопрепаратов.

Нарушение питания, голодание, алкоголизм, курение, наркомания способствуют развитию кандидоза. К факторам риска относится также пожилой возраст, когда происходит старение иммунной системы, присоединяются многочисленные соматические заболевания, уменьшаются амплитуда продольных сокращений пищевода и сила сокращений сфинктеров, нарушаются процессы всасывания и т. д.

Клинически кандидоз пищеварительного тракта подразделяется на:

- орофарингеальный кандидоз (псевдомембранозный, атрофический, эритроматозный, ромбовидный глоссит, ангулярный хейлит);

- кандидозный эзофагит (эрозивный и без эрозий);

- кандидоз желудка (эрозивно-фибринозный и вторичный на фоне язвенной болезни);

- кандидоз кишечника (псевдомембранозный, коллагеновый, лимфоцитарный);

- кандидозный проктосигмоидит;

- перианальный кандидоз;

- секреторную диарею, ассоциированную с кандидозом.

Кандидозный эзофагит в стационарах общего профиля встречается у 1,3–2,8% больных, в отделениях трансплантации – до 4%, при диссеминированном карциноматозе – от 2,8 до 6,7%. Это заболевание протекает часто без субъективных жалоб и выявляется случайно при исследованиях населения в 1–7% случаев. Иногда больные отмечают боль и дискомфорт при прохождении твердой и жидкой пищи, дисфагию, гиперсаливацию. По глубине поражения эндоскопически выделяют 4 типа: от легкого отека, гиперемии, единичных белых налетов

Кандидоз желудка, как правило, развивается вторично на фоне язвенной и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Ахлоргидрия в свою очередь способствует колонизации грибов на слизистой с последующей инвазией, особенно в зонах дефекта (язвы, эрозии), что замедляет репарацию (заживление), появляется болевой синдром, иногда кровоточивость язвы.

Кандидозное поражение кишечника обычно проявляется абдоминальным дискомфортом, диареей, вздутием живота, болевым синдромом и другими симптомами. Изучение микробиоценоза кишечника позволяет конкретизировать аморфный «энтероколит», а именно: отдифференцировать псевдомембранозный колит, вызываемый Clostridium difficile, острый процесс в кишечнике, вызываемый ротовирусами и Escherichia coli, болезнь Крона, синдром раздражения толстой кишки от кандидоза или дисбактериоза с преимущественным кандидозным компонентом.

В большинстве случаев грибковые поражения ЖКТ сопровождаются изменением микробиоценоза и снижением колонизационной резистентности организма. Для лечения кандидоза ЖКТ применяют самые разнообразные антимикотики как системного, так и местного действия. Также одной из задач терапии является создание условий для роста и функционирования нормальной микрофлоры.

В современной научной литературе препараты для коррекции дисбиозов делят на 3 основные группы: пробиотики – содержат жизнеспособные микроорганизмы; пребиотики – содержат стимуляторы роста микрофлоры; синбиотики – содержат живые микроорганизмы и пребиотики. Существуют пробиотические комплексы, представляющие собой комбинацию из перечисленных выше компонентов, а также сорбентов, витаминов и микроэлементов. Средств коррекции нарушений микрофлоры кишечника достаточно много, постоянно появляются новые варианты и разновидности.

Дальнейшим развитием традиционных пробиотиков являются натуральные метабиотики. Термины «метабиотики», «метаболические пробиотики», «постбиотики», «биологические лекарства» или «фармакобиотики» используются для обозначения небольших молекул, которые являются структурными компонентами пробиотических (симбиотических) микроорганизмов и/или их метаболитов, и/или сигнальных молекул с определенной (известной) химической структурой, которые способны влиять на микробиом и/или метаболические и сигнальные пути человека. Одним из представителей метабиотиков является Бактистатин.

В состав комплекса Бактистатин включены дополняющие друг друга природные компоненты: сорбент, пробиотик, пребиотик. Одним из преимуществ комплекса Бактистатин является отсутствие живых бактерий, чужеродных для ЖКТ человека, длительное присутствие которых в больших количествах нежелательно. Вместо живых бактерий в состав комплекса Бактистатин включены продукты их жизнедеятельности – активные метаболиты. Поэтому Бактистатин начинает работать сразу, и его действие направлено на восстановление собственной нормальной микрофлоры, которая уникальна у каждого человека.

Нами проведено исследование по оценке эффективности и безопасности пробиотического комплекса Бактистатин в схемах терапии больных с кандидозным эзофагитом и энтероколитом.

В ходе исследования оценивались эффективность и безопасность 2-х схем лечения кандидоза пищевода и кишечника в 2-х группах: 1-я группа – контрольная, в которой пациенты получали этиотропную противогрибковую терапию; 2-я – основная группа пациентов, у которых в схему вышеназванной терапии включен комплекс Бактистатин.

В обеих группах больных проводили селективную деконтаминацию современными эффективными противогрибковыми препаратами направленного действия в течение 7–14 дней. Пациенты основной группы дополнительно получали Бактистатин по 2 капсулы 2 р./сут 20 дней.

Для изучения клинических, эндоскопических и лабораторных показателей в динамике на фоне лечения больных кандидозным эзофагитом и энтероколитом была разработана специальная анкета, включающая физикальное обследование, гастроскопию, колоноскопию, бактериологическое исследование кала.

Результаты сравнения балльной оценки клинической симптоматики показали, что на фоне приема комплекса Бактистатин быстрее уходили проявления кандидоза пищевода и кишечника. Так, до лечения общий балл выраженности симптоматики кандидозного эзофагита был 355, после лечения этот показатель снизился до 123 в контрольной группе и до 60 у пациентов основной группы, принимающих Бактистатин (рис. 1). В отношении кандидозного энтероколита до лечения общий балл выраженности симптоматики составлял 645, после лечения – 317 в контрольной группе и 120 в основной группе (рис. 2).

Кроме того, применение комплекса Бактистатин в лечении кандидоза ЖКТ существенно влияло на восстановление микробиоценоза толстой кишки за счет увеличения числа бифидо- и лактобактерий и уменьшения количества энтеробактерий, неферментирующих бактерий и грибов.

Полученные данные свидетельствуют, что использование метабиотика Бактистатин позволяет избежать побочного действия системных антимикотиков на микрофлору кишечника, улучшить состояние пищевода и кишечника в короткие сроки за счет более выраженного снижения степени тяжести заболевания.

Таким образом, применение комплекса Бактистатин в схемах терапии грибковых поражений ЖКТ способствует быстрому созданию условий для роста и функционирования нормальной микрофлоры и уменьшению побочных эффектов системных антимикотиков.

- Бурова С.А. Современные представления о кандидозе пищеварительного тракта // Успехи медицинской микологии. 2006. Т. 8. С. 113–116.

- Бурова С.А. Комплексное лечение кандидоза пищеварительного тракта // Успехи медицинской микологии. 2006. Т. 8. С. 2016–2017.

- Бурова С.А. Современные представления о грибковой патологии пищеварительного тракта // Лечащий врач. 2005. № 6. С. 52–56.

- Бурова С.А. Особенности течения и терапии грибковых инфекций у детей // Доктор РУ. 2003. С. 24–25.

- Гриневич В.Б., Сас Е.И., Ефимов О.И. и др. Коррекция дисбиоза кишечника – фактор преодоления инсулинорезистентности // Рос. журнал гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. 2009. № 19 (1). Прил. 33. С. 90–91.

- Лоранская И.Д., Лаврентьева О.А. Функциональный анализ микробиоценоза желудочно-кишечного тракта // РМЖ. 2011. Т. 19. № 14. С. 1–5.

- Успенский Ю.П. и др. Коррекция нарушений кишечного микробиоценоза пробиотиком на основе природного адсорбента: метод. рекомендации. СПб. ГМА им. И.И. Мечникова. СПб., 2010. 11 с.

- Ковтун А.В. и др. Использование пробиотиков в клинической практике // Лечащий врач. 2011. № 10. С. 74–78.

- Копча В.С. Пробиотики: размышления с позиции их качества, эффективности, антибиотикорезистентности и безопасности // Новости медицины и фармации. 2010. № 20 (346). С. 11–13.

- Salminen M.K. Biotherapeutic lactobacillus are the cause of bacteriaemiа in immunodeficiency patients // Clin. Inf. Dis. 2006. Vol. 42. P. 35–44.

- Минушкин О.Н. и др. Опыт применения пробиотика Бактистатин в терапии хронического панкреатита // Фармация. 2006. № 3. С. 39–43.

- Воробейчиков Е.В. и др. Иммунотропные эффекты пробиотического комплекса Бактистатин на фоне применения антибиотиков // Антибиотики и химиотерапия. 2008. № 1. С. 3–9.

- Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Кандидоз желудочно-кишечного тракта // Кандидоз. М., 2000. С. 322–345.

- Шевяков М.А. Кандидоз слизистых оболочек пищеварительного тракта // Проблемы мед. микологии. 2000. Т. 2. № 2. С. 6–10.

- Шевяков М.А. Диагностика и лечение кандидоза желудка // Проблемы мед. микологии. 2002. Т. 4. № 2. С. 50.

- Шевяков М.А. Антибиотик-ассоциированная диарея и кандидоз кишечника: возможности лечения и профилактики // Антибиотики и химиотерапия. 2004. № 10. Т. 49. С. 26–29.

- Хавкин А.И. Пробиотические продукты питания и естественная защитная система организма // Русский медицинский журнал. 2009. Т. 17. № 4. С. 241–245.

- Успенский Ю.П., Шевяков М.А., Авалуева Е.Б. и др. Оптимизация диагностики и лечения кандидоза кишечника в клинической практике. Усовершенствованная медицинская технология. СПб., 2009. 23 с.

- Черновец В.М., Виноградов В.Ф., Смирнова Л.Е. и др. Дисбактериоз кишечника: современные аспекты изучения проблемы, принципы диагностики и лечения: Методическое пособие. 2004. 40 с.

- Чернеховская Н.Е., Бурова С.А. Актуальность эндоскопической диагностики кандидоза пищевода // Иммунопатология. Аллергология. Инфектология. 2009. № 2. С.134.

- Ошиалова Е.А. Нарушения микробиоценоза кишечника в практике врача-дерматолога // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. 2011. № 8. С. 41–43.

- Шендеров Б.А. Метабиотики: новая идея или естественное развитие пробиотической концепции: Мат-лы симпозиума «Современное состояние и перспективы развития концепции пробиотикотерапии». Москва, 30.09.2013.

Контент доступен под лицензией Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Кандидоз (молочница) у детей

Широко распространенное название кандидоза – молочница. Также болезнь известна как кандидамикоз или кандидозная инфекция. Молочница у детей – это болезнь, что вызвана дрожжеподобными грибами из рода Candida. Грибы могут поразить кожу, слизистые оболочки, ногти, ногтевые валики. Возбудитель имеет свойство распространяться по крови, что приводит к поражению многих органов и систем (называется кандидасепсисом).

Согласно Международной классификации, различают такие виды молочницы (кандидоза):

- кандидоз кожи и ногтей;

- кандидозный стоматит (молочница);

- легочный кандидоз; ;

- кандидоз других урогенитальных локализаций;

- кандидозный эндокардит;

- кандидозный менингит;

- кандидозная септицемия и пр.

Эпидемиология.

Кандидозам (молочнице) подвержены люди и животные. Неблагоприятные санитарно-гигиенические условия способствуют распространению инфекции. В группе риска – новорожденные, груднички и дошкольники, в особенности истощенные и ослабленные дети.

Инфекцию распространяют больные с острыми формами кандидоза и – в некоторых случаях – носители Candida. Грибы этого рода живут на оболочках рта, желудочно-кишечного тракта, влагалища и верхних дыхательных путей человека, поскольку это сапрофиты. Основной путь передачи заболевания – контактный. Также есть вероятность заражения воздушно-капельным путем и через предметы ухода, на которых содержатся грибы Кандида.

Новорожденные заражаются молочницей в основном в процессе родов. Также больная мать может заразить ребенка, если у нее есть трещины на сосках или кандидоз кожи молочных желез. Персонал родильных домов, при несоблюдении санитарно-гигиенических норм, также может заразить ребенка через руки или предметы ухода за новорожденным. Случаются эпидемические вспышки кандидоза кожи в родильных домах, домах ребенка и в обычных семьях.

Что провоцирует / Причины Кандидоза (молочницы) у детей:

Молочницу у детей вызывают дрожжеподобные грибы рода Candida, которые относятся к классу Fungi impetfecti. Размножение происходит многосторонним почкованием. Клетки грибов имеют округлую или овальную форму, по величене разные. Род делится на 30 видов с шестью вариантами. Растут данные грибы при наличии в среде воздуха. Их причисляют к условнопатогенным микроорганизмам. То есть грибы рода Candida могут вызывать болезнь, только если находятся в организме в определенном количестве и при благоприятных для своего роста и размножения условиях.

Кандида могут храниться в высушенном состоянии 1-3 года, нормально переносят замораживание, даже повторяющееся. Мгновенно погибают при кипяченее, и за несколько минут – в широко используемых дезинфицирующих средствах.

Патогенез (что происходит?) во время Кандидоза (молочницы) у детей:

Ребенок может заразиться экзогенным и эндогенным путями. Заражаемость зависит от возраста. Кандидозам слизистой оболочки полости рта и кожи более других подвержены новорожденные (в особой группе риска – недоношенные) дети по причине слабости защитных механизмов организма.

Инфекционный процесс быстро затрагивает разные ткани и органы человека, что приводит к генерализации инфекции, поражению внутренних органов. Кандидоз более тяжело протекает при искусственном вскармливании ребенка. У детей школьного возраста и подростков молочница встречается в редких случаях (они всё же являются носителями Кандида).

Молочнице подвержены дети с нарушениями углеводного обмена, что проявляется такими болезнями как диабет и ожирение. Грибковый стоматит чаще всего возникает у детей с нарушениями пищеварения, пониженной кислотностью желудочного сока, ахилией. Перечисленные отклонения от нормы в организме вызывают нарушения усвояемости витаминов и способствуют «поселению» во рту грибов рода Кандида.

Развитию кандидоза у детей способствует длительное и бессистемное применение антибиотиков. Они подавляют нормальную микрофлору организма, что приводит к дисбактериозу, и, как следствие, к возникновению молочницы у ребенка.

Спровоцировать размножение в организме грибов Candida может прием цитостатиков, кортикостероидов, что нарушают иммунный статус организма и способствуют проявлению патогенных свойств условно-патогенных микроорганизмов.

В патогенезе кандидоза у детей большую роль играет сенсибилизирующая способность грибов рода Candida и продуктов их метаболизма, изменяющая реактивность организма. Как результат – возникновение различных аллергореакций, которые усугубляют и определяют течение заболевания.

Патоморфология. Макроскопически молочница творожистыми наложениями па слизистых оболочках, что имеют беловатый или беловато-желтый оттенок. Гистологическое исследование показывает изменения в тканях органов с умеренной перифокальной воспалительной реакцией. Эпителий слизистой оболочки в некоторых случаях разрушается полностью, заменяется детритом, пронизанным множеством нитей мицелия и скоплениями спор. У большинства больных детей отмечаются также поражения глубоких слоев стенки пищевода, а нити гриба пронизывают толщу мышечной стенки.

В легких случаях молочницы изменения в кишечнике сопровождаются катарально-десквамативным процессом. В тяжелых случаях некроз распространяется вглубь стенки кишечника и может привести к ее перфорации и фибринозно-гнойному перитониту.

На ранней стадии кандидоза легких фиксируют изменения по типу бронхита и пневмонии. Кандидоз легких может быть абсцедируюшим или сопровождаться образованием каверн. Гистологические данные показывают некроз стенки бронха (более или менее глубокий), который в некоторых случаях распространяется на перибронхиальную ткань и альвеолы.

При кандидозном сепсисе случаются не только творожистые наложения на слизистой, но и специфические изменения во всех внутренних органах: легких, почках, селезенке, кишечнике. Также есть вероятность изменения сосудов.

Аллергия при молочнице роявляется фибриноидным набуханием волокон стенок сосудов и некротическими процессами. При длительном воспалении формируются кандидозные гранулемы, состоящие из лимфоцитов, гистиоцитов и гигантских клеток.

Симптомы Кандидоза (молочницы) у детей:

Выделяют ниже указанные формы молочницы:

- Молочница слизистых оболочек (полости рта, языка, десен, зева, миндалин, трахеи, гортани, красной каймы губ, углов рта, зубов, влагалища, вульвы).

- Молочница кожи и ее придатков.

- Молочница висцеральная, системная.

- Аллергические проявления при молочнице у детей.

Кандидозная инфекция наиболее часто проявляется молочницей. Ею чаще всего болеют новорожденные, груднички и дошкольники. Основной симптом – творожистые белые наложения на слизистой оболочке щек, деснах, нёбе. Наложения изначально располагаются точечно, потом сливаются. Снимаются легко. Если вовремя не провести лечение, наложения уплотняются и становятся серовато-грязного оттенка, их всё труднее снять, слизистая кровит после снятия наложений. Общее состояние сильно не нарушается, если дети первых дней жизни не больны ничем другим.

Если инфекция поражается слизистую языка, то возникают не только грибковые наложения, но и участки без сосочков. Фиксируется отечность языка, очаговая гиперемия и исчерченность бороздами. Язык становится более чувствительным к острой и горячей еде. Больные могут жаловаться на чувство жжения и сухость во рту. Грудничкам трудно сосать молоко, потому у них появляются трудности с приемами пищи.

Кандидозная ангина, как правило, появляется на фоне кандидоза слизистой оболочки полости рта. Проявляется она появлением на поверхности миндалин рыхлых беловатых наложений, которые снимаются шпателем без усилий. Ткань миндалин практические не изменена. Общее состояние ребенка почти в норме. Температура повышена, только если кандидоз миндалин возникает на фоне ОРВИ.

Грибковую ангину при диагностике отличают от локализированной дифтерии зева по отсутствию повышения температуры, отсутствии гиперемии миндалин, нормальной величине регионарных лимфоузлов.

Кандидозная инфекция слизистых оболочек полости рта, миндалин может распространяться на слизистую оболочку гортани, трахеи, пищевода. В таких случаях провляются такие симптомы как охриплость голоса и затруднения дыхания.

Кандидоз углов рта (заеда) у детей встречается в редких случаях. Его распознают по трещинам в углах рта и эрозии с перифокальной инфильтрацией. Обычно поражены оба уголка рта. Отличают болезнь от стрептококковой заеды – при ней воспалительная реакция выражена ярче.

Кандидоз красной каймы губ (в литературе именуемый как хейлит) часто сочетается с кандидозом слизистой оболочки полости рта и эрозиями углов рта. Красная кайма губ отекает и становится гиперемированной. От больного поступают жалобы на сухость и жжение губ. Болезнь протекает долго.

Кандидозный вульвовагинит симптоматически проявляется белыми выделениями. Слизистая оболочка половых органов умеренно гиперемирована, на ней видны рыхлые творожистые наложения беловатого или сероватого оттенка. Редко на ней бывают поверхностные эрозии. Наложения можно встретить в некоторых случаях на слизистой оболочке влагалища и шейке матки. Наружные половые органы сильно зудят, возникает чувство жжения.

Интертригинозные кандидозы встречаются чаще всего у грудничков в области крупных складок кожи. Кожа гиперемирована или эрозирована, на ней фиксируют мацерацию рогового слоя.

Кандидоз гладкой кожи у грудных детей возникает, в основном, как результат распространения интертригинозного кандидоза из кожных складок. Редко встречается у детей кандидоз кожи волосистой части головы.

Хронический генерализованный гранулематозный кандидоз характерен для детей, которые плохо питаются, страдают желудочно-кишечными расстройствами, бронхитами. Болезнь начинается молочницей ротовой полости, потом процесс вызывает глоссит, хейлит и заеды, которые лечатся плохо и неэффективно. Во многих случаях развивается глубокий кариес зубов. Процесс затрагивает в дальнейшем кожу на лице и под волосами, позже – торс, руки и ноги. Фиксируют появление гиперемированных пятен с синюшным оттенком, с инфильтрацией и поверхностным шелушением. Этиэпидермальные поражения постепенно становятся гранулематозными. Возникают папулы и бугорки, многие из которых покрываются желто-бурой корочкой, под которой формируются папилломатозные разрастания. Практически во всех случаях болезнь поражает ногти и ногтевые валики.

Результаты микроскопии показывают наличие дрожжеподобных грибов в моче и кале, а в некоторых случаях и в крови. Серологические реакции у всех заболевших детей положительные.

Висцеральный кандидоз в последние годы чаще всего проявляется кандидозом легких, что появляется как результат длительной терапии антибиотиками, которые были назначены некорректно. Кандидоз легких проявляется разнообразными симптомами. Болезнь может протекать остро или же принимать затяжной, хронический характер. Возможны рецидивы и обострения.

В литературе зафиксированы абсцедирующие и кавернозные формы кандидозной пневмонии, плевриты, которые по симптомам и рентгенограмме трудно отличить от туберкулеза.

Кандидозы ЖКТ отличаются тем, что наложения обильные, иногда сплошные грибковые, они могут покрывать всю слизистую оболочку пищевода. Отмечаются такие симптомы как прогрессирующая дисфагия и невозможность проглатывания еды. Груднички перестают тянуться к материнской груди, их рвет. В особо тяжелых случаях болезни из-за массивности наложений на пищеводе его просвет может сужаться, или даже возникнет непроходимость. Гистологически выявляются глубокие разрушения пищевода. В большинстве случае поражение пищевода сопровождается также молочницей слизистой оболочки полости рта, что дает подсказку диагностам.

Кандидоз желудка – редкое для детей заболевание. Его можно выявить только при получении данных гистологического исследования. На пораженной части желудка отмечают гиперемию слизистой оболочки и небольшие эрозии. Типичные наложения, как при молочнице, довольно редкое явление.

При кандидозе кишечника фиксируют симптоматику энтероколита или колита, кишечные колики, вздутие живота. Стул водянистый, вероятны кровянистые примеси. Болезнь протекает долго, есть рецидивы.

Поражения мочевых путей грибами Кандида проявляются уретритом, пиелитом, цистом, нефритом.

Генерализированный кандидоз у детей может привести к эндокардиту с поражением клапанов сердца или менингиту и менингоэнцефалиту, что характерен в основном для грудничков и дошкольников. При кандидозных менингитах наблюдаются менингеальные симптомы слабой выраженности, незначительно повышение температуры. Болезнь протекает вяло, торпидно, возможны рецидивы.

Самое тяжелое проявление кандидозной инфекции это кандидозный сепсис. Эта форма заболевания встречается в основном у малышей от 0 до 6 месяцев. Перед болезнью, как правило, проходит другая тяжелая болезнь или микробный сепсис, которые осложняются присоединившейся суперинфекцией грибом Candida.

Кандидоз может распространяться по слизистой оболочке рта на пищевод, кишечник или на гортань, бронхи и легкие и заканчиваться сепсисом. Также со слизистой рта Кандида могут распространяться по крови. По симптомам кандидозный сепис почти аналогичен обычному бактериальному сепсису. Диагностику проводят, выделяя Candida из крови больного ребенка.

Диагностика Кандидоза (молочницы) у детей:

Молочницу диагностируют, если у ребенка есть белые творожистые наложения или типичные очаги темно-красного оттенка с четкими границами с эрозированным или мацерированным роговым слоем. В первом случае это молочница слизистых оболочек, а во втором – молочница кожных покровов.

Висцеральный кандидоз диагностировать сложно, необходимо лабораторное подтверждение. Часто грибы рода Candida обнаруживают методом ПЦР. Также иногда исследуют патологический материал (такой как корочки с кожи, чешуйки, мокрота, гной, моча и пр.) под микроскопом, проводят культуральные исследования.

Для диагностирования кандидоза кишечника у детей необходимо собрать анамнез, повторно обнаружить гриб в большом количестве и в стадии активного размножения в кишечном содержимом.

При диагностике кандидозной пневмонии учитывают возникновение пневмонии при лечении антибиотиками какого-либо заболевания, появление при этом молочницы, интертригинозного дерматита, заед, ухудшение состояния несмотря на прием антибиотиков. Фиксируют гектическую лихорадку (с перепадами), лимфопению, при этом количество лейкоцитов в норме или повышено, СОЭ повышена.

Кандидозную пневмонию диагностируют на основе лабораторных данных и клинической картины. Состояние больного ребенка, как правило, улучшается после отмены приема антибиотиков.

Лечение Кандидоза (молочницы) у детей:

При лечении молочницы у детей уничтожают не только дрожжеподобный гриб, но и ликвидируют патогенетические механизмы, повышают иммунологическую резистентность.

Терапия тем успешнее, чем раньше выявлена болезнь у ребенка. Важно вовремя и правильно пролечивать молочницу полости рта и воздерживаться от назначения антибиотиков при молочнице у ребенка.

Ограниченные поражения слизистых оболочек и кожи в основном лечатся лишь противогрибковыми мазями, кремами или растворами. Очаги поражения следует обрабатывать 1—2% водным раствором бриллиантового зеленого, микосептином, жидкостью Кастеллани, акридермом и пр. Для орошения полости рта применяют 1% раствор йодолипола, 5—10% растворы буры в глицерине и т.д.

Распространенный и висцеральный кандидоз лечат специфическими грибковыми препаратами, такими как дифлюкан, кетоконазол, анкотил, амфотерицин и т. д.

Все больные кандидозом при лечении болезни должны полноценно питаться. Следует увеличить количество белков в рационе, резко ограничить углеводы. Врачи прописывают большие дозы витаминов (особенно группы В), лекарства для ликвидации дисбактериоза, а также для повышения общей сопротивляемости организма, иммуностимуляторы.

В большинстве случаев при молочнице у детей прогноз благоприятный. Излечиваются от болезни довольно быстро. Пргноз серьезный при генерализованных формах кандидоза у детей, зависит от течения основной болезни, на фоне которой развился кандидоз.

Профилактика Кандидоза (молочницы) у детей:

- Следует рационально применять антибактериальные препараты, в особенности антибиотики.

- Если больному требуется длительная антибиотикотерапия, назначают также прием противогрибковых препаратов.

- Следует минимизировать контакт недавно рожденных и грудников с людьми, у которых обнаружены признаки кандидозной инфекции.

- Соблюдайте правильный режим питания, употребляя витаминизированную пищу.

- Ухаживайте за кожей детей, слизистыми оболочками.

- Рекомендуется укреплять здоровье детей.

Специфической профилактики кандидоза нет.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Кандидоз (молочница) у детей:

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Кандидоза (молочницы) у детей, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору .

Кандидоз у детей

Кандидоз, или молочница — грибковое заболевание, порождаемое грибками рода кандида. Его лечением занимается педиатр. В тяжелых случаях при поражении кожи, внутренних органов может понадобиться визит к дерматологу, детскому гинекологу, урологу, ЛОРу, т.е. к профильному специалисту.

Общие сведения

Кандидоз у детей — распространенное заболевание среди малышей. В норме грибки в небольшом количестве входят в состав условно-патогенной микрофлоры и постоянно присутствуют в организме. Если иммунитет ребенка сильный, микроорганизмы безопасны для здоровья.

У ослабленных детей грибок начинает бесконтрольно размножаться, поражая слизистые оболочки, кожу, половые органы. Если кандидоз не лечить, могут последовать серьезные проблемы со здоровьем. Главная задача родителей в борьбе с болезнью — наладить полноценное питание и укрепить иммунитет ребенка.

Симптомы кандидоза

Чаще всего кандидоз встречается у новорожденных и детей дошкольного возраста. Чем старше ребенок, тем реже диагностируется заболевание. Излюбленное место проявления молочницы — слизистая оболочка ротовой полости. На деснах, небе, с внутренней стороны щек появляется творожистый налет, малыш ощущает боль и зуд во время приема пищи.

Наряду с указанными симптомами для кандидоза у детей характерны и другие признаки:

- покраснение слизистой;

- язвочки, открывающиеся после удаления творожистого налета;

- потеря аппетита;

- общая слабость;

- белый налет на языке.

Есть еще одна распространенная форма кандидоза — грибковая ангина. Она развивается в результате неправильного лечения затяжной ангины. Характерными симптомами болезни являются творожистый налет на миндалинах и жжение в горле.

При поражении грибками кожи на ней появляются плотные точки, покраснения, пузырьки. У подростков молочница часто охватывает слизистую половых органов, при этом заболевание больше характерно для девочек. Выделения из влагалища становятся белыми, густыми. У мальчиков краснеет головка полового органа, в зоне мочеиспускательного канала появляются выделения, похожие на сметану. Может развиться цистит, уретрит.

Если грибки поражают пищеварительный тракт, ребенка начинают беспокоить колики, при этом пища переваривается с трудом. Малыш страдает запорами, возникают боли внизу живота. Если грибки колонизируют дыхательные органы, ребенок часто болеет бронхитом, пневмонией, ОРВИ. При поражении внутренних органов лечение нужно начинать немедленно, проконсультировавшись с педиатром.

Причины кандидоза

Основная причина кандидоза у детей — дрожжевой грибок рода кандида, присутствующий в микрофлоре человека. Но для его активизации и увеличения численности микроорганизмов требуется наличие ряда факторов:

- ослабленный иммунитет;

- частые вирусные и простудные заболевания;

- заболевания щитовидной железы;

- диабет;

- гиповитаминоз;

- прием гормональных препаратов или антибиотиков в течение продолжительного времени;

- хронические болезни;

- инфицирование ВИЧ;

- дисбактериоз кишечника.

Диагностика кандидоза

С диагностикой молочницы на слизистой рта у педиатра обычно не возникает проблем. Это распространенная болезнь с характерными симптомами, поэтому опытный специалист без труда определит ее. В особо сложных случаях при диагностике ангины может потребоваться анализ мокроты для выявления возбудителя.

Сложнее дело обстоит с диагностикой кандидоза на слизистой половых органов. В этом случае придется сдавать мазок на микрофлору, который покажет наличие воспаления и поможет выявить причинный патоген.

Молочницу на внутренних органах выявить еще сложнее: внешние симптомы могут отсутствовать. Может потребоваться сдача анализов крови, мочи, кала для выявления микоза.

Лечение кандидоза

Задача лечения при кандидозе у детей — устранить симптомы и предупредить дальнейшее размножение грибков, чтобы уменьшить их численность. Общие рекомендации по укреплению организма малыша следующие:

- снизить потребление сладких, соленых и мучных продуктов, создающих благоприятную среду для роста кандид;

- принимать витаминные комплексы, включающие фолиевую и аскорбиновую кислоты, пробиотики для нормализации микрофлоры;

- давать ребенку препараты для укрепления иммунитета;

- новорожденным, находящимся на искусственном питании, перейти на лечебные смеси с пробиотиками и витаминами в составе.

- раствором пищевой соды, фукорцина или бриллиантовый зеленый;

- Мирамистином (антисептическим средством);

- Клотримазолом (противогрибковой мазью);

- Низоралом, Пимафуцином (противомикозными медикаментами);

- спреем при ангине, стоматите.

Не стоит подбирать препараты самостоятельно. Лучше обратиться к врачу и пройти обследование. Самолечение может только ухудшить состояние малыша. Если молочница, несмотря на предпринятые меры, не проходит, может потребоваться консультация иммунолога, т.к. обычно такое состояние связано со слабым иммунитетом.

Профилактика кандидоза

Чтобы избежать молочницы, соблюдайте меры профилактики заболевания:

- Роженицам рекомендуется провести санацию родовых путей перед рождением ребенка. Для этого женщина сдает мазок, по результатам которого доктор определяет необходимость лечения. При диагностированном кандидозе назначаются влагалищные свечи с антисептиками. Эта мера предотвратит заражение младенца грибками.

- В роддоме соблюдайте правила гигиены.

- Кормите ребенка только грудью, если отсутствуют медицинские показания для искусственного вскармливания. В последнем случае надо правильно подобрать смесь совместно с педиатром.

- Ограничьте потребление сладостей и сахара у детей от года. Старайтесь, чтобы питание было разнообразным, полезным и полноценным.

- Если малыш ослаблен, укрепляйте иммунитет закаливающими процедурами, правильным питанием, физическими упражнениями и т.д.

Врачи:

Детская клиника м.Войковская (Клары Цеткин)

Детская клиника м.Марьина Роща

Детская клиника м.Новые Черемушки

Детская клиника м.Текстильщики

Детский дерматолог, детский миколог, врач высшей категории. Заместитель главного врача в детском отделении на Волгоградском проспекте

Детская клиника м.Молодежная

Детская клиника м.Чертановская

Детская клиника в г.Солнечногорск, ул. Красная

Кандидоз пищевода у детей

К оплате принимаются наличные и карты.

Кандидозы: клиника и лабораторная диагностика

Доктор медицинских наук, профессор Селькова Е.П.

Сегодня человечество переживает эпидемию оппортунистических инфекций, среди которых микозам принадлежит одно из ведущих мест. По данным Всемирной Организации Здравоохранения в последнее десятилетние около 20% населения мира страдает микозами.

Микозы – инфекционные заболевания, этиологическим возбудителем которых являются микробов. Чаще всего микозом болеют люди, имеющие первичные или вторичные иммунодефицитные состояния. Микоз относится к оппортунистическим инфекциям.

Грибы – низшие растения (более 100 тысяч видов), лишенные хлорофилла, поэтому для их существования требуются готовые органические вещества. Подавляющее большинство грибов относится к сапрофитам, меньшая часть из них – паразиты человека и животных. Около 500 видов грибов могут вызывать инфекционные болезни у человека. Чаще всего у человека встречаются дрожжеподобные грибки «Кандида альбиканс».

Кандидоз – антропонозный микоз, характеризующийся поражением слизистых оболочек и кожи.

Возбудители кандидоза. Поражения у человека вызывают С. albicans (более 90% поражений), С. tropicalis, С. krusei, С. lusitaniae, С. parapsilosis, С. kefyr, С. guilliermondii и др. В начале XX в. кандидозы наблюдали сравнительно редко. С началом применения антибиотиков и по настоящее время заболеваемость кандидозами значительно возросла и продолжает расти. Немаловажное значение в развитии кандидозов имеет неблагоприятная экологическая обстановка, оказывающая отрицательное воздействие на иммунную систему организма человека. Кандидоз обычно возникает эндогенно в результате дисфункций иммунной системы и дисметаболических расстройств организме. В последние годы кандиды являются наиболее распространёнными возбудителями оппортунистических микозов. При поражении организма кандидами возможно развитие тяжёлых висцеральных форм, чаще с вовлечением лёгких и органов пищеварения и других систем организма.

Наиболее часто встречающийся возбудитель микозов С. albicans – нормальный комменсал полости рта, ЖКТ, влагалища и иногда кожи. С. Albicans относятся к условно-патогенным микроорганизмам с высоким уровнем носительства, которое проявляет выраженную тенденцию увеличения: если в 20-е годы оно составляло на слизистой ротовой полости 10%, то в 60 – 70-е годы возросло до 46 – 52%. На слизистой влагалища небеременных женщин носительство иногда достигает 11 – 12,7% и резко увеличивается в последней трети беременности, составляя по данным разных авторов 29,3 – 46 – 86%. В фекалиях частота выделения грибов рода Candida достигает 80%, на неповрежденной коже – до 9,5%. Общий уровень носительства этого вида грибов формируется к 16 – 18-летнему возрасту, оставаясь в дальнейшем без существенных изменений.

Во многих исследованиях показано, что любые нарушения резистентности организма или изменения нормального микробного ценоза могут приводить к развитию заболеванияКандидоза..

Мочеполовой кандидоз передаётся половым путём.

Эпидемиология кандидозов. Кожные покровы и слизистые оболочки являются «открытыми системами» макроорганизма, непрерывно контактирующими с окружающей средой. В свою очередь, Candida spp. широко распространены в природе, часто контаминируют почву, воду, продукты питания, бытовые поверхности. Частый контакт человека с Candida spp. объясняет значительную распространенность транзиторного кандидоносительства в популяции людей. По статистическим данным среди населения стран Европы кандиды выделяются в кале у 65 – 80%. Candida spp. Как условно-патогенный представитель микрофлоры человека грибы не представляет серьезную угрозу здоровью иммуннокомпетентного человека. В то же время на фоне увеличения числа пациентов с нарушениями в системах антимикробной резистентности наблюдается значительный рост заболеваемости кандидозом. Многие исследователи связывают рост кандидозов с факторами риска, к которым относят детский и старческий возраст, терапию глюкокортикостероидами и антибактериальными препаратами, интенсивную цитостатическую полихимиотерапию, сахарный диабет и другие заболевания эндокринной системы, СПИД, тяжелые истощающие заболевания, нарушение трофологического статуса, генетически детерминированные иммунодефициты.

Первичное инфицирование организма человека кандидами происходит при прохождении через родовые пути матери, о чем свидетельствует высокая частота выделения Candida у новорожденных (до 58%), и почти полное совпадение видового состава Candida у ребенка и матери. Инфицированию способствует увеличенная частота носительства и кандидоза влагалища в последней трети беременности. Имеются сведения о передаче грибов рода кандида при кормлении грудью.

Кандидозный вульвовагинит у беременных развивается в 10 – 20 раз чаще, чем в контрольной группе. Предполагают, что беременность является предрасполагающим фактором в развитии кандидоза из-за иммуносупрессивного действия высокого уровня прогестерона и присутствия в сыворотке иммуносупрессивного фактора. Последующая колонизация организма ребенка происходит за счет предметов обихода, рук персонала и пищевых продуктов, в результате чего к концу 1 года почти у 60% детей формируется ГЗТ к антигенам C. albicans.

Новорожденные проявляют высокую чувствительность к экзогенному заражению: у 98,5% инфицированных детей на 5 – 6 день жизни развивается кандидоз ротовой полости. Прогноз заболевания благоприятный, за исключением недоношенных, у которых микоз может приобретать висцеральный и генерализованный характер.

Описан трансплацентарный путь заражения при кандидозе, прогноз которого зависит от степени доношенности: при рождении ребенка после 36 недель беременности заболевание, как правило, протекает в виде легко купируемых поверхностных поражений, а при рождении в более ранние сроки микоз принимает системный характер с высокой летальностью.

Поражение слизистых кандидами обусловлено тем, что C. albicans на слизистых обладает свойством активно прилипать к эпителию. Это свойство наиболее интенсивно выражено при 37 о и рН 7,3; довольно высокая степень адгезии отмечена и при слабокислых значениях среды (рН 6,0). Таким образом, условия организма способствуют активной колонизации слизистых C. albicans, где этот гриб на поверхности клеток размножается в виде дрожжевой фазы.

Патогенез. В патогенезе микозов наиболее важными факторами являются:

– нарушение целостности кожи и слизистых (ожоги, лучевая терапия, потертость и т.п.);

– длительное применение антибиотиков;

– нарушении гормонального баланса (сахарный диабет);

Грибы, паразитирующие на коже человека, питаются частицами эпидермиса, роговыми массами ногтевых пластинок, а продукты их жизни – белки – вызывают аллергическую реакцию.

Факторами патогенности грибов рода Candida являются его способность к адгезии и инвазии с последующим цитолизом ткани, а затем – и к лимфогематогенной диссиминации. Candida spp. способны к инвазивному процессу в слизистых оболочках, в первую очередь представленных многослойным плоским эпителием, и реже – однослойным цилиндрическим. Чаще всего инвазивный микотический процесс наблюдается в полости рта, пищеводе, в желудке и кишечнике.

Доказано, что даже без внедрения вглубь эпителия, Candida spp. могут вызывать патологию человека – неинвазивную форму кандидоза

Контакт поверхностных и корпускулярных антигенов гриба с имммуннокомпетентными клетками макроорганизма может привести к выработке повышенных количеств специфических IgE и сенсибилизированных лимфоцитов, что служит патогенетической основой для микогенной сенсибилизации. Аллергенами у Candida albicans являются и первичные метаболиты – алкогольдегидрогеназа и кислый P2-протеин.

Это потенциально опасно в плане развития микогенных аллергических заболеваний – специфической бронхиальной астмы, атопического дерматита, крапивницы.

Резорбция в кишечнике продуктов метаболизма грибов рода Candida его плазмокоагулаза, протеазы, липофосфорилазы гемолизин и эндотоксины могут вызвать специфическую интоксикацию и вторичный иммунодефицит.

Наконец, за счет взаимодействия с представителями облигатной нормобиоты и условно-патогенными микроорганизмами Candida spp. могут индуцировать дисбиоз и микст-инфекцию слизистых оболочек.

Ключевым фактором начала инфекционного кандидозного процесса является нарушение неспецифической и специфической резистентности организма, как на местном, так и на общем уровне.

К факторам неспецифической резистентности традиционно относят адекватный баланс десквамации и регенерации эпителиоцитов, мукополисахариды слизи, нормальную микробиоту слизистых оболочек, (Bifidumbacterium spp., Lactobacillus spp., Escherihia coli, Peptostreptococus spp.,), перистальтическую активность и кислотно-ферментативный барьер пищеварительного тракта. Показано например, что лечение больных препаратами, содержащими бифидобактерии, значительно снижает содержание грибов рода Candida в кале больных.

К неспецифическим факторам относят так же секреторный IgA, лизоцим, трансферрин, компоненты комплемента. Однако наиболее важны число и функция полиморфно-ядерных мононуклеарных фагоцитов, в частности их способность к хемотаксису, аттракции, килингу и презентированию грибкового антигена. Именно в условиях нейтропении развиваются жизнеугрожающие формы кандидоза, включая висцеральные поражения (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы).

Специфический иммунный ответ при кандидозе представлен наработкой специфических противокандидозных антител классов IgA, IgG, IgM, инактивирующих ферменты инвазии и эндотоксины гриба, а также вместе с компонентами комплемента участвующими в опсонизации.

Конфликт между факторами патогенности гриба и факторами антифунгальной резистентности приводит к развитию той или иной формы кандидоза. Механизмы патогенеза двух принципиально различных форм кандидоза (инвазивного и неинвазивного) легли в основу классификации кандидоза кишечника. Для практических целей необходимо выделять три формы поражения.

Первая – инвазивный диффузный кандидоз кишечника, вторая – фокальный (вторичный при язве двенадцатиперстной кишки, при неспецифическом язвенном колите), третья – неинвазивный (так называемый кандидозный дисбиоз).

Отдельно выделяют перианальный кандидодерматит, обусловленный инвазией псевдомицелия микромицетов в кожу перианальной области. Однако основной симптом этого заболевания – рецидивирующий анальный зуд обуславливает большую частоту обращений не к дерматологу, а к гастроэнтерологу.

Клинические проявления микозов (кандидозов) могут быть различными в зависимости от их локализации.

Диареи. В последние годы является актуальной проблема осложнений антибиотикотерапии, и в первую очередь так называемой антибиотик-ассоциированной диареей (ААД). Согласно общепринятому определению ААД – это три или более эпизодов неоформленного стула в течение двух или более последовательных дней, развившихся на фоне применения антибактериальных средств.

Основными причинами развития ААД, развивающихся после применения антибиотиков , являются:

- Аллергические, токсические, и фармакологические побочные эффекты собственно антибиотиков.

- Осмотическая диарея в результате нарушения метаболизма желчных кислот и углеводов в кишечнике

- Избыточный микробный рост в результате подавления облигатной интестинальной микробиоты.

Симптомокомплекс, развившийся на фоне применения антибиотикотерапии, может варьировать от незначительного преходящего интестинального дискомфорта до тяжелых форм диареи и колита. Клинически выделяют три основных варианта заболевания:

- Псевдомембранозный колит

- Сегментарный геморрагический колит

- Дисбактериоз кишечника. В европейских странах этот диагноз ставится при наличии умеренного недомогания (т.н. «mild illness») – комплекс любых симптомов диареи, которые не подходят под классическое определение ААД.

Колонизации кишечника Candida spp. способствует лечение широкоспектральными антибиотиками с анаэробной активностью, применение третьей генерации цефалоспоринов, а так же антибиотиков с интенсивной концентрацией в кишечнике. Колонизация кишечника микромицетами может привести к кандидемии при наличии следующих факторов риска: массивная колонизация кишечника Candida spp., первичное повреждение кишечника, гипохлоргидрия желудка, снижение кишечной перистальтики, цитотоксическая химиотерапия.

Клинически поражение грибами кишечника может представлять собой носительство, неинвазивный микотический процесс и инвазивный кандидоз.